La natura nel Decameron

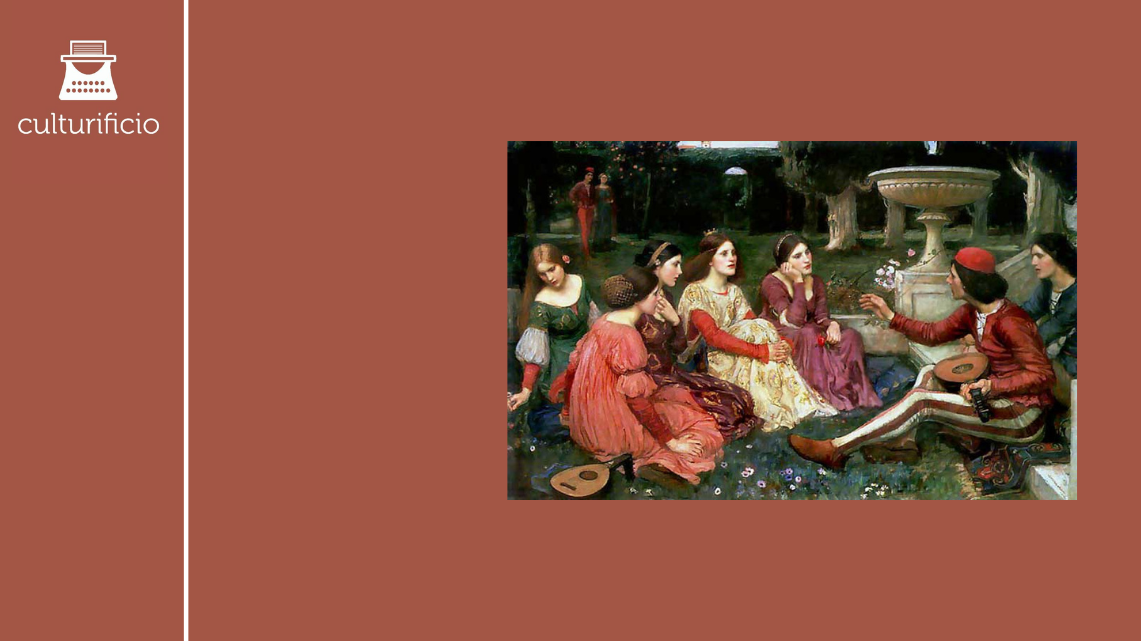

Nella letteratura medievale, quando si pensa al tema della natura vengono subito in mente l’allegorica selva oscura o l’Eden di Dante, e anche i paesaggi malinconici o lieti, sacralizzati o erotizzati del Canzoniere di Petrarca. La terza Corona, Boccaccio, non fa eccezione. Il Decameron ha un ventaglio tale di argomenti, ambientazioni e stili da comprendere tanti e diversi casi in cui la natura è in qualche modo centrale, anche nei modi meno convenzionali.

Propriamente, Boccaccio afferma che la Natura è una delle due «ministre del mondo» che, insieme alla Fortuna, sovrintende a quello che succede su questa Terra assecondando il volere misterioso di Dio. In quanto «madre di tutte le cose», dà all’umile fornaio Cisti un animo nobile e fornisce un corpo sgradevole a persone geniali, come il pittore Giotto. E poi ci sono gli «appetiti naturali» del sesso, la «ragion naturale» dell’istinto di sopravvivenza, la natura delle donne e degli uomini e altro ancora. Ma ovviamente è anche rappresentata da piante e animali che, in quanto tali, sono protagonisti in qualche modo in alcune novelle.

Fra le storie più belle ma meno conosciute del Decameron ce n’è una in cui è fondante un giardino. È la quinta novella della Giornata X, a tema esempi di altezza d’animo. Gilberto, un nobile cavaliere, è innamorato di Dianora, una nobildonna sposata che lo rifiuta. Lei, per demotivarlo, acconsente a andare a letto con lui se farà apparire a gennaio un meraviglioso giardino «pieno di verdi erbe, di fiori e di fronzuti albori, non altrimenti che se di maggio fosse». La richiesta è volutamente irrealizzabile, ma Gilberto trova un negromante che, con le sue arti magiche, riesce a creare dal nulla questo giardino. Dianora si dispera e racconta tutta la storia a suo marito, il quale, pur capendo le buone intenzioni della moglie, le dice che deve riuscire a sciogliersi da questa promessa o acconsentire ai desideri del cavaliere. Alla fine, Gilberto decide di preservare l’onore di Dianora e, quando vuole pagare il negromante per i suoi servigi, il mago rifiuta il denaro per non sfigurare rispetto alla magnanimità mostrata da Gilberto e dal marito di Dianora.

In questa storia, il tema della natura permette di riflettere anche sul sovrannaturale, ritenuto allora parte integrante della realtà, una dimensione estremamente pratica della vita quotidiana con cui può essere normale confrontarsi e che anzi diventa utile saper padroneggiare per conseguire i propri interessi. Infatti Gilberto, che sa districarsi ingegnosamente in quest’ambito, consegue in qualche modo un successo: non l’amore disonesto inizialmente appetito, ma la più desiderabile magnanimità. Dianora invece, che crede impossibile la creazione del giardino in inverno, rifiutando implicitamente o ignorando le possibilità offerte dal sovrannaturale, è l’unica davvero sconfitta.

E poi c’è chi di queste credenze se ne approfitta. È il caso di Lidia e di Pirro (VII 9), nella giornata delle beffe delle mogli ai mariti. Lidia è malmaritata al vecchio Nicostrato ed è innamorata del giovane servo Pirro, fedelissimo servo del marito. Pirro non vuole cedere alle avances di Lidia e le chiede delle prove d’amore ai limiti dell’impossibile: la donna deve uccidere pubblicamente lo sparviero caro a Nicostrato, deve consegnare a Pirro una ciocca di peli della sua barba e deve cavargli un dente. Per nulla demotivata dalle difficoltà, Lidia ne aggiunge un’altra ancora più ostica come prova suprema del suo amore: avrebbe fatto sesso con Pirro sotto gli occhi del marito facendogli credere che non fosse vero. Dopo aver compiuto tutte le prove, per Lidia arriva finalmente il momento dell’amplesso con Pirro. Un giorno, la donna si finge malata e tutti e tre si recano nel giardino della casa di Nicostrato, mettendosi a giacere sotto un pero per farla riposare. Lidia chiede a Pirro di arrampicarsi e cogliere delle pere, così lui sale e da sopra l’albero grida: «Eh, messere, che è ciò che voi fate? E voi, madonna, come non vi vergognate di sofferirlo in mia presenza? Credete voi che io sia cieco? Voi eravate pur testé così forte malata; come siete voi così tosto guerita che voi facciate tai cose? Le quali se pur far volete, voi avete tante belle camere; perché non in alcuna di quelle a far queste cose ve n’andate? E’ sarà più onesto che farlo in mia presenza».

Nicostrato non capisce, Lidia fa finta di non capire: da sopra al pero, Pirro sta rimproverando il padrone perché, dice, lo vede possedere spudoratamente la moglie. Nicostrato a questo punto sale sull’albero per testare il prodigio da sé, Pirro scende e, quando il padrone è in alto, il giovane inizia davvero ad amoreggiare con Lidia; poi, quando Nicostrato ritorna giù, i due si mettono a sedere come se nulla fosse accaduto. Il vecchio gabbato fa abbattere il pero maledetto, ma intanto Pirro ha avuto la certezza che Lidia lo ama e diventano amanti.

L’altro modo in cui la Natura viene rappresentata nel Decameron è quello simbolico o allusivo, come nella sventurata vicenda amorosa di Lisabetta da Messina (IV 5). La fanciulla è innamorata di Lorenzo che i fratelli di lei uccidono, e Lisabetta ne trova il cadavere, «spicca dallo ’mbusto la testa» e la pone in un vaso di basilico. L’acme dell’intensità emotiva è ovviamente la decapitazione del giovane e la sepoltura della testa nel «testo», con un calembour che segnala, anche a livello lessicale, la traslazione dell’amore di Lisabetta da Lorenzo al vaso con la pianta e il suo capo. La cura ossessiva verso il basilico simboleggia la prosecuzione dell’amore da parte di Lisabetta e indica come l’amore medievale abbia una componente fisica molto marcata (i due amanti hanno «assai di buon tempo e di piacere» finché sono insieme): Lisabetta amava Lorenzo anche nel corpo, non può più amarlo fisicamente, allora trasferisce una parte fisica di lui nel vaso di basilico dove può continuare ad amarlo. Il rapporto di Lisabetta con la pianta è un legame macabro, che la nostra sensibilità un po’ spregiativamente potrebbe considerare feticistico, ma che conserva una componente di quella tendenza umana a continuare a sentire vicine le persone morte tramite foto, oggetti del defunto e altro.

L’ultimo esempio di rappresentazione della natura, forse il più complicato, è quello allegorico e consiste nel rappresentare fisicamente qualcosa di astratto. Alla fine della Giornata VI, le sette donne della brigata si recano in un posto chiamato Valle delle Donne: un luogo meraviglioso, un locus amoenus. È una valletta richiusa da sei montagnette, ognuna con in cima un castelletto, e tutte digradano ordinatamente verso il basso, dove si trovano vigne, ulivi, mandorli, ciliegi, fichi e altri alberi da frutto; tutt’intorno, boschetti di querciuoli, di frassini e d’altri alberi verdissimi e ritti da una parte, dall’altra abeti, cipressi, allori e pini in filari meravigliosi e precisi, che riparano dal sole con un’ombra fresca, e sul suolo un’erba minutissima e piena di fiori porporini e altri. Un fiumicello genera una piccola cascata e sparge intorno gocciole d’acqua che creano una dolce frescura, e in un laghetto limpido si possono vedere i pesci. In questo luogo meraviglioso, prima le donne prima e poi, separatamente, i tre uomini fanno il bagno.

In descrizioni del genere, un autore può inserire alcuni significati nascosti, segnalati dall’insistenza e dalla precisione minuziosa: si chiama ‘spreco narrativo’ ed è un avviso molto chiaro per il lettore antico e medievale. Spiegarli tutti è un lavoro faticoso. La cosa importante è però rilevare che, ad esempio, l’immersione nelle acque limpide dei dieci narratori simboleggia la loro purificazione, una sorta di rito battesimale che toglie dai giovani tutte le impurità che hanno portato con sé quando sono scappati dalla Firenze appestata e incivile, preparandoli ad affrontare onestamente, con l’animo netto e ripulito appunto, i temi scabrosi delle successive due Giornate, dove si parlerà di beffe coniugali e di sesso. Ed è un bell’esempio per ricordare che anche il Decameron è capace non solo di parlare di oscenità, ma anche di ammantarsi di «leggera profondità», come scrive Francesco Bausi.