La Banalità di Mefistofele

Goethe tra menzogne e verità

George Eliot definì Johann Wolfgang Goethe l’ultimo uomo universale a camminare sulla Terra: un sapiente a tutto tondo, capace di essere innovatore e poeta non solo della poesia, ma altrettanto della prosa, della filosofia, delle scienze naturali, della fisiognomica, della botanica, dell’ottica e di tanto altro, come prima di lui lo furono altre figure per così dire onniscienti, come Aristotele, Archimede, Leonardo e Newton, per citarne alcuni a grandi passi nella storia.

Goethe è tra le figure letterarie più controverse che siano esistite, la realtà dei fatti della sua vita e della sua opera spesso non coincide con l’immagine distorta e romanticizzata che è venuta a crearsi e che ancora oggi lo rende ai più tanto noto quanto sconosciuto. Non a caso la sua fama esplode nel 1774 con il “Werther”, considerato il primo esempio di “caso letterario”, che suscitò talmente tanto clamore nella Germania frammentata del Settecento (politicamente e culturalmente) che l’opera sfuggì subito dalle mani dell’autore, il quale per quanto ci provò, non riuscì mai a far comprendere il vero senso di quel romanzo, che era sì un delirio rivoluzionario e scioccante, ma ferocemente critico in maniera fine ed acuta sia nei confronti della Germania pietista, e del suo fallimentare tentativo di sublimare l’eros in un linguaggio ardente ed estremo, e sia del movimento irrazionalista e individualista dello Sturm Und Drang, a cui lo stesso Goethe si associò per poi allontanarsene poco dopo.

Questa critica, rivolta contemporaneamente a due correnti culturali che si opponevano tra loro e dividevano le generazioni padri-figli della Germania di fine Settecento, erano indebolite, anzi erano completamente smontate da quel piccolo romanzo in un solo, semplice gesto: il suicidio di Werther, ovvero l’omicidio di un presente impraticabile e l’enigma di un futuro senza una valida alternativa.

Tutto questo non fu compreso: il romanzo era un monito, condito dal colpo di scena che avrebbe dovuto renderlo evidente, allarmante, e che fu trasformato invece in un’operetta superficiale e kitsch, estrema nel linguaggio e nei gesti, presunto veicolo della folle idea di istigare i giovani al suicidio. La critica dell’Ottocento rilesse Goethe come precursore del Romanticismo, un luogo comune paurosamente errato sia in termini cronologici, sia perché Goethe sarà, dal “Werther” in poi, ossessionato dal Classicismo che tanto ripudiavano i romantici, e che sarà invece il centro della sua impresa più grande: il “Faust”.

Il “Faust” è un lavoro che accompagna Goethe per sessant’anni della sua lunghissima vita in cui è anche ministro alla corte di Weimar, in cui compie un lungo viaggio in Italia, e vive il periodo della Rivoluzione Francese condannandolo a tal punto da partecipare ad una campagna controrivoluzionaria nella città di Magonza.

In tutto questo turbinio imperturbabile di eventi personali e politici lungo l’arco di sessant’anni – così distanti tra loro da creare una spaccatura profonda tra il Goethe classicista e il suo tempo rivoluzionario e borghese – si instaura allo stesso modo il lungo processo di creazione del Faust, che ha la sua prima origine – conosciuta con il nome di Urfaust – nello stesso periodo della genesi del Werther, abbracciando così entrambi i momenti della malinconia del giovane Goethe: quello depresso ed apatico (il Werther), e quello delirante e patetico (il Faust).

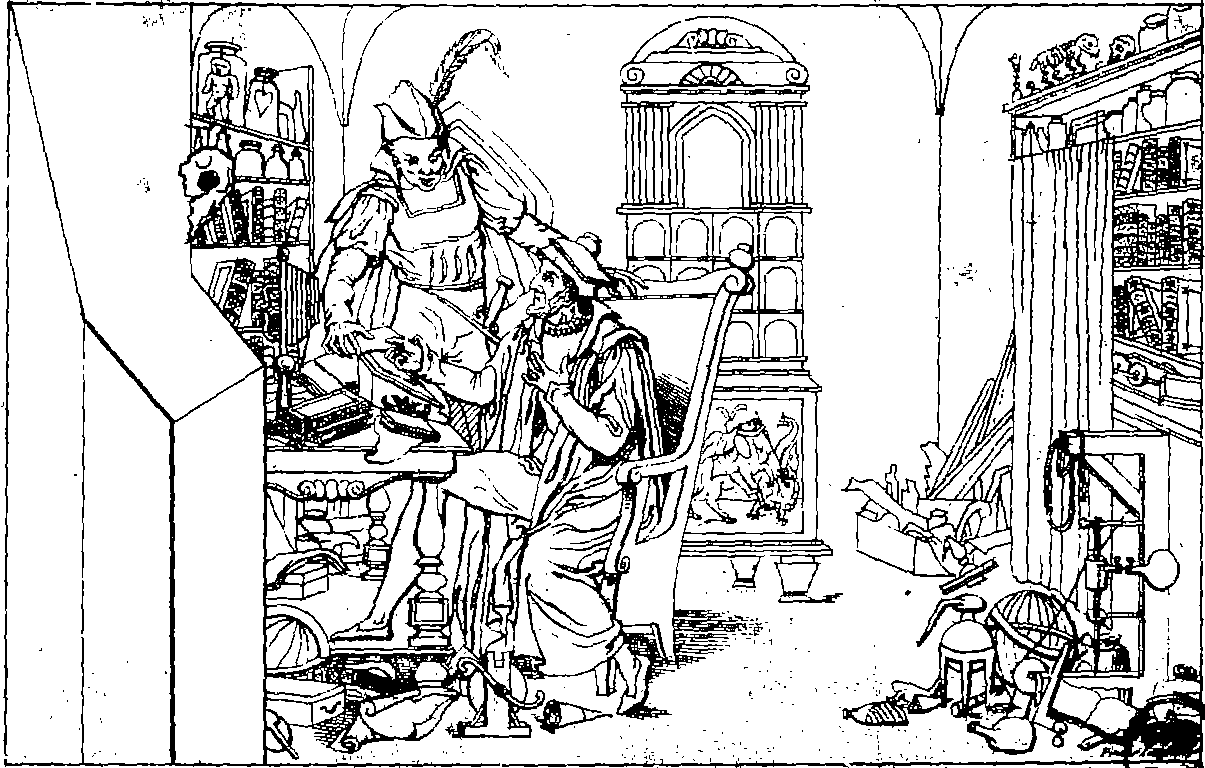

In questa cornice vengono a delinearsi forme diverse del male, che il giovane Goethe vede profondamente prepotenti e vincenti sul bene; non è totalmente casuale e scellerato l’effetto che ebbe il Werther sull’opinione pubblica: Goethe è stato magistrale a rendere del tutto plausibile un personaggio che in sole duecento pagine giunge dall’esordire gioioso dicendo: “Come sono contento d’esser venuto via!”, alla morte rassegnata e preferita di gran lunga allo strazio immane della vita. Ed anche nell’Urfaust degli stessi anni, Mefistofele è decisamente un personaggio più autoritario e spaventoso di quello che poi viene ritratto nella redazione definitiva, nonostante gli intenti di quella prima stesura fossero un riflesso dell’idea di una commedia se non erotica, almeno estrema e carnascialesca. La dimostrazione principale è da trovarsi nell’epilogo: l’Urfaust – che corrisponde pressappoco al Primo Libro del Faust – si conclude con l’intenso colloquio tra il protagonista e Margherita, con il primo giunto a liberare la donna dal carcere per aver commesso infanticidio ed aver provocato la morte della madre, e quest’ultima che si rifiuta di seguirlo e preferisce presentarsi di fronte a Dio ed essere giudicata, cosa che non avviene perché Mefistofele urla: “Sie ist gerichtet!” (“E’ condannata!”).

Ecco, il cambiamento di Goethe – che ha come punto di svolta il viaggio in Italia del 1786 – sta nel fatto che dal 1772 al 1808, a questa scena apporta un cambiamento, un solo cambiamento che giustifica di conseguenza ognuna delle pagine successive che compongono il Libro Secondo, e cioè la rinascita di Faust, l’amore per Elena, il viaggio nel mondo classico, l’ultimo desiderio e l’ultima tragedia di Faust, – tra gli esemplari migliori di poesia europea della storia moderna – ed il finale che ricostituisce l’ordine e rende ancor di più quelle due nuove parole pesanti come macigni: “Ist gerettet!”, “E’ salvata!” dice una voce dall’alto. La sentenza di Mefistofele ora appare debole, impotente di fronte alla misericordia di Dio, che in un’apparizione fugace e invisibile dimostra la banalità del male diabolico, e premia la pura Margherita – così pura da avvertire fin da subito qualcosa di strano nel “volto ripugnante di quell’uomo” – della superba capacità di non abbandonarsi alla richiesta di Faust, che altro non è che un trucco di Mefistofele.

Da queste due parole, Mefistofele ne esce malconcio e indebolito, e in tutto il Secondo Libro del Faust, il Diavolo è spesso goffo, litigioso, a disagio nel mondo classico in cui non sa adattarsi, nonostante egli sia eterno; può sempre esaudire i desideri di Faust, ma è sempre così superficiale ed ingannevole che infine anche Faust stesso, dopo l’ultimo desiderio espresso e le ulteriori menzogne, lo riduce a schiavo insignificante dove anche le sue diabolicità hanno un effetto più da mascalzone maleducato e inguaribile che non da Diavolo.

Il male è così debole, così banale – per prendere in prestito una formula ben nota – che Mefistofele viene sconfitto dal Faust di Goethe, l’uomo moderno, laddove la leggenda voleva il Dottore assetato di conoscenza dannato per l’eternità. Goethe capovolge il tòpos e volta le spalle alla servitù della chiesa luterana per abbracciare la concezione erasmiana di libero arbitrio non tanto cattolico, quanto più scientifico; se a Goethe si può senza dubbio obiettare di non essere stato capace di comprendere la portata della Rivoluzione Francese, va però detto che il Faust è metafora di un’epoca di mezzo (non a caso l’ambientazione è medievale), dove Faust, simbolo dell’uomo moderno e scientifico, utilizza ciò che dell’antichità può essergli utile per affrontare e dare forma al nuovo mondo post-rivoluzionario, ancora tutto da costruire.

Una palude si estende là, ai piedi della montagna, ed appesta tutto quello che è già stato conquistato. Eliminare il putrido pantano costituirebbe l’ultima, la suprema conquista. Aprirò a molti milioni di uomini uno spazio perché vi abitino non già sicuri, ma liberamente operosi. Verdi e feraci i campi! Uomini ed armenti si trasferiranno subito, colà, felici, lungo la robusta diga che una popolazione audace e laboriosa avrà costruita! Qui, all’interno, una terra paradisiaca; là, fuori, infurii l’onda sino all’orlo! E quando essa, di nascosto consumerà la diga per precipitar dentro con violenza, si affretti l’impeto di tutti per chiudere la falla. Sì! Mi sono completamente abbandonato a questo pensiero. Questa è l’ultima conclusione della sapienza: merita e la libertà e la vita unicamente colui che le deve conquistare ogni giorno! Così, circondàti dai pericoli, trascorreranno, qui, il bambino, l’adulto, il vecchio i loro anni operosi. Un tale brulichio di vita, vedere! E vivere, su libero suolo, con un popolo libero! A quell’attimo potrei allora dire: « Fermati, dunque, tu sei così bello! La traccia dei miei giorni terreni non potrà svanire in eterno ». Nel presentimento di tale alta felicità, godo, sin d’ora, l’attimo supremo.

(Faust, Parte II, Atto V)Articolo a cura di Leonardo Passari