Ungaretti e il tempo

ragione di una poesia

Oggi tutto mi pare valicato

Il mio cuore

oggi

non è altro

che un battito di nostalgia

(G. Ungaretti, Oggi)

Il tempo. Questa concentrazione di anni ore minuti, questo turbine di momenti, gioie e dolori che ci sembra sempre correre via, lontano e impietoso, fuori dalla nostra portata.

Anche questo minuto, in cui ho velocemente riordinato i pensieri, già non è più mio: l’ho perso tra mille altri, in un gorgo di nuovi istanti che, impazienti, prima scacciano i momenti passati e poi a loro volta saranno costretti a cedere il passo, a scomparire, destinati all’oblio. Potremmo dire che il tempo di un uomo è la sua vita. Eppure è l’uomo che dà una misura al tempo, rendendolo intellegibile e misurabile; altrimenti esso rappresenterebbe soltanto il naturale scorrere delle cose, nient’altro. Questa contraddizione riesce forse a rendere il senso della precarietà dell’uomo, dell’insensatezza breve e perturbante che sembra avvolgere la sua vita.

In un noto verso delle Georgiche (III, 284), Virgilio dice: «Sed fugit interea fugit irreparabile tempus», “Ma fugge intanto, fugge irreparabilmente il tempo”.

Un pensiero che il poeta latino rielaborò poi in un passo dell’Eneide altrettanto famoso (X, 467-468). Siamo nel bel mezzo della guerra tra Turno ed Enea; le vittime continuano ad aumentare e di pari passo anche il dolore. Ad un certo punto l’attenzione si sposta su Ercole, distrutto dalle lacrime: l’eroe piange perché ha finalmente compreso che, di lì a poco, il proprio amico Pallante morirà per mano dell’italico Turno. Proprio in questo momento, però, Giove gli rivolge queste parole: «Stat sua cuique dies, breve et inreparabile tempus | Omnibus est vitae» ; “A ciascuno è dato il suo giorno, il tempo della vita | è breve e irreparabile per tutti”.

Questa concezione del tempo che fugge repentino e tutto trascina, ci riporta direttamente ad un celeberrimo passo di Orazio:

«[…] Dum loquimur fugerit invida

aetas: carpe diem, quam minimum credula postero»

“Mentre parliamo, sarà già fuggito

maligno il tempo. Cogli ogni giorno che viene,

senza farti illusioni sul domani”

(Odi, 1,11 – trad. Alfonso Traina)

Potrebbe essere interessante riflettere sulla natura del verbo usato da Orazio, “carpo”, che letteralmente significa “cogliere” e qui però assume una sfumatura particolare: un verbo appartenente alla sfera del concreto è accostato a  “diem”, cioè a “giorno”, un termine piuttosto astratto. È una callida iunctura – ovvero l’accostamento di due parole solitamente difficili da trovare insieme – che apre a numerose immagini: provo a stringere tra le mani questo singolo momento, che per me ha un valore particolare, che non voglio assolutamente perdere, ma le mie dita afferrano il vuoto; non posso stringere qualcosa che, pur essendo terribilmente reale, materialmente non esiste. Da qui il senso emotivo della locuzione. Il noto latinista Traina ci dice che “carpo” è «un verbo tecnico, alla frontiera tra i due campi semantici di prendere e cogliere, che indica un processo traumatico, un prendere a spizzico con un movimento lacerante e progressivo che va dal tutto alle parti».

“diem”, cioè a “giorno”, un termine piuttosto astratto. È una callida iunctura – ovvero l’accostamento di due parole solitamente difficili da trovare insieme – che apre a numerose immagini: provo a stringere tra le mani questo singolo momento, che per me ha un valore particolare, che non voglio assolutamente perdere, ma le mie dita afferrano il vuoto; non posso stringere qualcosa che, pur essendo terribilmente reale, materialmente non esiste. Da qui il senso emotivo della locuzione. Il noto latinista Traina ci dice che “carpo” è «un verbo tecnico, alla frontiera tra i due campi semantici di prendere e cogliere, che indica un processo traumatico, un prendere a spizzico con un movimento lacerante e progressivo che va dal tutto alle parti».

Era da un po’ di tempo che ragionavo su questa concezione del tempo, quando un giorno, in maniera assolutamente casuale, mi sono imbattuto in alcuni versi di Ungaretti che parlano proprio di questo, del veloce e impalpabile e irreparabile perdersi dei momenti; della vita umana, sempre così breve ed effimera. Sono versi della vecchiaia, meno famosi di altri, composti tra il 1952 e il 1960, e sormontati da un titoletto che recita “Ultimi cori per la Terra Promessa”. La poesia comincia così:

Agglutinati all’oggi

I giorni del passato

E gli altri che verranno.Per anni e lungo secoli

Ogni mattino sorpresa

Nel sapere che ancora siamo in vita,

Che scorre sempre come sempre il vivere,

Dono e pena inattesi

Nel turbinio continuo

Dei vani mutamenti.

E poi continua, soffermandosi sulla natura umana: siamo il prodotto delle nostre esperienze, dei luoghi che abbiamo visto e vissuto, delle persone che abbiamo incontrato, dei sentimenti che abbiamo provato, di tanti, innumerevoli singoli momenti, che credevamo forse perduti e invece sono sempre rimasti in noi.

Se nell’incastro d’un giorno nei giorni

Ancora intento mi rinvengo a cogliermi

E scelgo quel momento,

Mi tornerà nell’animo per sempre.La persona, l’oggetto o la vicenda

O gl’inconsueti luoghi o i non insoliti

Che mossero il delirio, o quell’angoscia,

O il fatuo rapimento

Od un affetto saldo,

Sono, immutabili, me divenuti.

E subito mi vengono in mente altri tre versi, dalla poesia “Italia” (scritta a Locvizza l’1 ottobre 1916), che sembrano presagire questi appena citati:

Sono un frutto

d’innumerevoli contrasti d’innesti

maturato in una serraÈ importante, però, soffermarsi ancora sulla poesia di cui parlavo sopra. La riflessione di Ungaretti indugia nuovamente sulla precarietà del tempo:

Quando un giorno ti lascia,

Pensi all’altro che spunta.È sempre pieno di promesse il nascere

Sebbene sia straziante

E l’esperienza di ogni giorno insegni

Che nel legarsi, sciogliersi e durare

Non sono i giorni se non vago fumo.

Il poeta, ormai vecchio, porta dentro di sé anche il rimpianto di ciò che poteva essere e non è stato. E contemporaneamente rimane in lui questa sensazione d’impotenza nei confronti del tempo e della vita:

Se una tua mano schiva la sventura,

Con l’altra mano scopri

Che non è il tutto se non di macerie.È sopravvivere alla morte, vivere?

Si oppone alla tua sorte una tua mano,

Ma l’altra, vedi, subito t’accerta

Che solo puoi afferrare

Bricioli di ricordi.

Occorre però spiegare il senso del titolo dato a questa composizione: “Ultimi cori per la Terra Promessa”. Ungaretti lo precisa bene:

Verso meta si fugge:

Chi la conoscerà?Non d’Itaca si sogna

Smarriti in vario mare,

Ma va la mira al Sinai sopra sabbie

Che novera monotone giornate.Si percorre il deserto con residui

Di qualche immagine di prima in mente,Della Terra Promessa

Nient’altro un vivo sa.

L’uomo invecchiato, già prossimo alla morte, aspira dunque a qualcosa di più: non a un ritorno a casa, non a un rifugio in terra, non a Itaca, ma al Sinai, ovvero alla Terra Promessa, a qualcosa che i viventi non possono afferrare appieno e che pure esiste, quale ricompensa delle fatiche terrene.

Vorrei però riportare un’altra manciata di versi da questi “Ultimi Cori”:

All’infinito se durasse il viaggio,

Non durerebbe un attimo, e la morte

È già qui, poco prima.Un attimo interrotto,

Oltre non dura un vivere terreno.

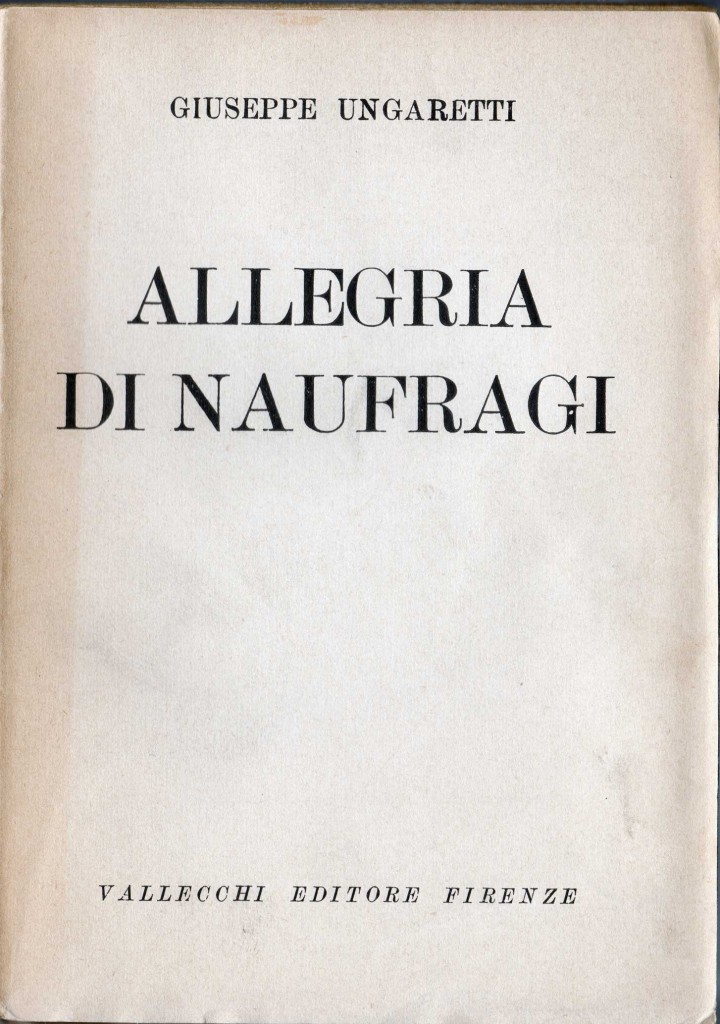

Ma questa riflessione non appartiene soltanto alla vecchiaia del poeta. Leggendo alcune note che Ungaretti prepose alle raccolte poetiche della gioventù, ho infatti scoperto che questa idea del tempo è alla base stessa della sua poesia.  Cercando di spiegare il significato del titolo “Allegria di naufragi”, il poeta scrive questo:

Cercando di spiegare il significato del titolo “Allegria di naufragi”, il poeta scrive questo:

«Strano se tutto non fosse naufragio, se tutto non fosse travolto, soffocato, consumato dal tempo. Esultanza che l’attimo, avvenendo, dà perché fuggitivo, attimo che soltanto l’amore può strappare al tempo, l’amore più forte che non possa essere la morte. È il punto dal quale scatta quell’esultanza d’un attimo, quell’allegria che, quale fonte, non avrà mai se non il sentimento della presenza della morte da scongiurare.»

Il tempo come deriva, come perenne naufragio. Ungaretti però ci dice anche dell’altro: dobbiamo sforzarci di trattenere qualcosa, di impedire che tutto si perda e svanisca nel turbinio del tempo. E non è casuale che parlando della sua città natale, una città straniera, Alessandria d’Egitto, egli si esprima così: «Alessandria è nel deserto, in un deserto dove la vita è forse intensissima dai tempi della sua fondazione, ma dove la vita non lascia alcun segno di permanenza nel tempo. Alessandria è una città senza un monumento, o meglio senza quasi un monumento che ricordi il suo antico passato. Muta incessantemente. Il tempo la porta sempre via, in ogni tempo».

Sono dunque gli stessi luoghi a determinare questo sentimento del tempo: l’infanzia e la prima giovinezza ad Alessandria, la felice e spensierata stagione di Parigi, e infine la scoperta dell’Italia, l’apparire della patria a uno che italiano si era sempre sentito, ma italiano senza una propria terra, senza uno spazio materiale da poter rivendicare come patria. E in mezzo a tutto questo, momento culminante della sua esperienza umana e poetica, la guerra in trincea, un’immane tragedia, un assurdo massacro cui Ungaretti rispose con l’unica vera arma a sua disposizione, la poesia, scrivendo una delle più belle pagine della letteratura italiana del Novecento.

D’altronde, più tardi lo scrisse lui stesso: «Soltanto la poesia – l’ho imparato terribilmente, lo so – la poesia sola può recuperare l’uomo, persino quando ogni occhio s’accorge, per l’accumularsi delle disgrazie, che la natura domina la ragione e che l’uomo è molto meno regolato dalla propria opera che non sia alla mercé dell’Elemento».