Costantino Kavafis: il viaggio come maniera di costruire se stessi

Chi siamo, dove andiamo e perché ci stiamo andando? L’antichità ha ancora qualcosa da insegnarci? Possiamo davvero imparare da un poeta?

È un errore venire qui con l’animo di chi entra in un museo. Bisognerebbe diradare la cortina affascinante, e talvolta paurosa, delle immagini che si vedono, delle forme che si toccano, per entrare nel vivo di questa Grecia d’oggi, per conoscere gli uomini, per apprendere com’essi vivano, che cosa possano ancora darci e che cosa possiamo apprendere da loro. Per conoscere, insomma, se c’è una Grecia viva accanto alla terra dei morti che si può studiare e amare stando chiusi in una biblioteca.

E. Montale, 1955

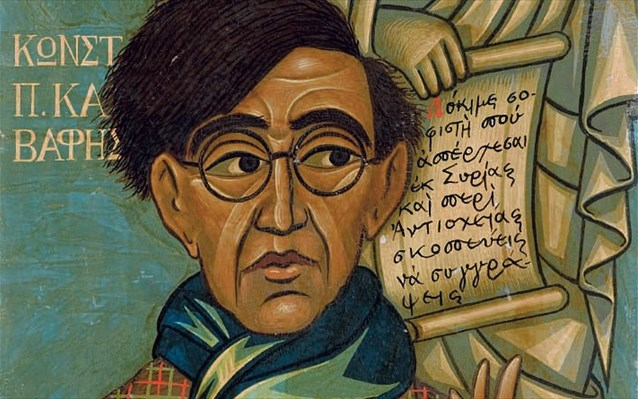

Queste parole sono riferite a Konstantinos Kavafis (poeta, Alessandria d’Egitto 1863), autore di liriche, spesso  epigrammatiche, brevi, essenziali, per cui la poesia è il mezzo precipuo di nobilitazione e di riscatto dalla miseria umana. Essa è poesia biografica e storica, che riguarda il suo passato. È difficile collocarlo in una corrente letteraria precisa , poiché, per una sottigliezza, egli non vi rientra mai completamente. Questo in virtù di una personalità cangiante, di una sensibilità particolare, assai influenzata dalla contingenza; essa sortisce effetti senza dubbio affascinanti. Proprio per questo si può dire che Montale, con quelle parole, avesse colto nel segno: Kavafis è un istmo di collegamento tra la cultura greca antica e quella moderna, per via delle sue origini ma, soprattutto, per il fatto che, tale cultura, nella sua poesia, acquisisce un’attualità e caratteristiche valide universalmente, cioè capaci di trascendere la contingenza che tuttavia lo ammalia.

epigrammatiche, brevi, essenziali, per cui la poesia è il mezzo precipuo di nobilitazione e di riscatto dalla miseria umana. Essa è poesia biografica e storica, che riguarda il suo passato. È difficile collocarlo in una corrente letteraria precisa , poiché, per una sottigliezza, egli non vi rientra mai completamente. Questo in virtù di una personalità cangiante, di una sensibilità particolare, assai influenzata dalla contingenza; essa sortisce effetti senza dubbio affascinanti. Proprio per questo si può dire che Montale, con quelle parole, avesse colto nel segno: Kavafis è un istmo di collegamento tra la cultura greca antica e quella moderna, per via delle sue origini ma, soprattutto, per il fatto che, tale cultura, nella sua poesia, acquisisce un’attualità e caratteristiche valide universalmente, cioè capaci di trascendere la contingenza che tuttavia lo ammalia.

È il caso allora di “Itaca”, componimento in cui il poeta offre una perfetta metafora della esistenza umana: gli spiacevoli incontri con “Lestrìgoni e i Ciclopi o Posidone” non sono altro che l’immagine stessa delle ombre che ciascun uomo reca nel proprio animo, sconfitto dall’angoscia, kierkegaardianamente intesa, e dalla paura dell’ignoto.

Vv. 9-12:

Né Lestrìgoni né Ciclopi

Né Posidone asprigno incontrerai,

se non li rechi dentro, nel tuo cuore,

se non li drizza il cuore innanzi a te”.

Ciò che risulta invece essenziale nel viaggio umano è la conoscenza della propria meta, avendo salde nel cuore le motivazioni per cui si è intrapreso, con animo caparbio e innocente; senza tuttavia la premura di giungere a destinazione, bensì traendo insegnamento da ogni situazione, ammirando ogni luogo, lasciandosi permeare dalla cultura, dalle popolazioni incontrate, per possedere, infine, molti ricordi da vagliare giunti al tramonto della propria vita.

Vv. 13-23:

Fa voti che ti sia lunga la via.

E siano tanti i mattini d’estate

Che ti vedano entrare (e con che gioia allegra)

In porti sconosciuti prima […]

Recati in molte città dell’Egitto,

a imparare imparare dai sapienti.

Itaca tieni sempre nella mente.

La tua sorte ti segna quell’approdo.

Ma non precipitare il tuo viaggio.

Meglio che duri molti anni, che vecchio

tu finalmente attracchi all’isoletta,

ricco di quanto guadagnasti in via […]

Ma allora il poeta stesso diviene un Ulisse convinto che l’inquietudine, il malessere del vivere, siano alla base delle misere condizioni umane, che il destino sia così votato all’infelicità. L’ unico riscatto è, pertanto, abbandonare il buio interiore e volgere lo sguardo verso Itaca, riconoscendo una forza che spesso le circostanze tendono ad affievolire ma che, se alimentata, induce al compimento di un’esistenza ricca di significato. D’altronde, però, Ulisse

rappresenta l’esigenza di vivere pienamente e di conoscere quanto più possibile attraverso un lungo peregrinare, nel senso di apprendere, per comprendere infine l’autentico senso della vita. Kavafis, come Omero, e a differenza di Dante, non si sbilancia in giudizi morali sull’uomo e sul suo bisogno di conoscenza. Nel poeta greco è il viaggio stesso che assume un valore etico; la ricerca e il mezzo per perseguirla sono parte del libero arbitrio, mentre il viaggio è quel tempo che permette all’essere umano di apprendere, modificare e accrescere le conoscenze che saranno parte del suo patrimonio, del retaggio che lo porterà a Itaca ,la fine del viaggio. (Secondo Dante Ulisse è “folle”, perché sfida il

Principio Ordinatore del mondo, il “Motore Immobile”, alla ricerca di una maggiore conoscenza e compiutezza a vantaggio solo ed esclusivamente della propria natura umana e, quindi, fallace). E poi c’è il compassionevole amore per l’uomo e la consapevolezza dell’elementare, ma fondamentale, verità del destino comune a tutti: “l’irrevocabile sventura della morte”. Per Omero, Ulisse rappresenta la capacità dell’ingegno umano di superare avversità e ostacoli attraverso intelligenza, astuzia e buon senso. Ulisse non ha bisogno di Dei a sua protezione: egli è l’essenza dell’uomo non pago che cerca soluzioni, addirittura attratto dal pericolo. Per Kavafis Ulisse è colui che ha il coraggio ma soprattutto la dignità di portare a compimento il viaggio che la sorte gli ha affidato pur essendo consapevole che la sua conclusione si identificherà con la morte. Questo è forse, a mio giudizio, il più alto insegnamento che la cultura classica ha lasciato in eredità e che Kavafis è riuscito a tramandare: l’esistenza non possiede un valore in funzione di una dimensione ultraterrena ma, al contrario, proprio perché non eterna, essa necessita di una pienezza, una compiutezza profonda, ogni istante è meritevole di interesse da parte d’ogni uomo.

Principio Ordinatore del mondo, il “Motore Immobile”, alla ricerca di una maggiore conoscenza e compiutezza a vantaggio solo ed esclusivamente della propria natura umana e, quindi, fallace). E poi c’è il compassionevole amore per l’uomo e la consapevolezza dell’elementare, ma fondamentale, verità del destino comune a tutti: “l’irrevocabile sventura della morte”. Per Omero, Ulisse rappresenta la capacità dell’ingegno umano di superare avversità e ostacoli attraverso intelligenza, astuzia e buon senso. Ulisse non ha bisogno di Dei a sua protezione: egli è l’essenza dell’uomo non pago che cerca soluzioni, addirittura attratto dal pericolo. Per Kavafis Ulisse è colui che ha il coraggio ma soprattutto la dignità di portare a compimento il viaggio che la sorte gli ha affidato pur essendo consapevole che la sua conclusione si identificherà con la morte. Questo è forse, a mio giudizio, il più alto insegnamento che la cultura classica ha lasciato in eredità e che Kavafis è riuscito a tramandare: l’esistenza non possiede un valore in funzione di una dimensione ultraterrena ma, al contrario, proprio perché non eterna, essa necessita di una pienezza, una compiutezza profonda, ogni istante è meritevole di interesse da parte d’ogni uomo.

Ed ecco che il proprio orizzonte e la propria conoscenza si ampliano ed ecco che si riconosce la propria dignità di essere umani, che poi altro non è che lottare perché la vita acquisti un senso, cavalcando l’immanenza. Al fine di suscitare ammirazione anche presso i posteri, nonostante la consapevolezza di un tramonto eterno in ultima eterna istanza.