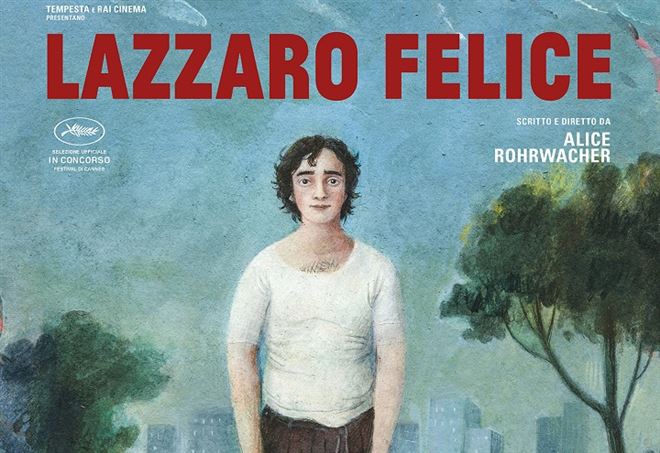

Lazzaro felice

Da tempo mi tormentava un’idea, ma avevo paura di farne un romanzo, perché è un’idea troppo difficile e non sono preparato, anche se è estremamente seducente e la amo. Quest’idea è di raffigurare un uomo assolutamente buono. Niente è più difficile al mondo, soprattutto in questo momento.

Questo scriveva Dostoevskij a proposito della stesura de L’idiota, romanzo capolavoro che ruota attorno alla figura del principe Myškin. Myškin è un uomo prekrasnyj, parola che in russo non vuol dire semplicemente buono, ma che indica al contempo la perfetta bontà e quella speciale bellezza che ne deriva.

Nessun termine potrebbe descrivere meglio il protagonista di Lazzaro Felice (2018), terzo lungometraggio della regista Alice Rohrwacher (dopo Corpo celeste e Le meraviglie), vincitore della migliore sceneggiatura all’ultimo Festival di Cannes. Quest’anno il cinema italiano è stato protagonista del Festival e, soprattutto, ha sottolineato un certo tipo di farlo. I protagonisti dei film di Rohrwacher e Garrone, infatti, sono uomini semplici, umili. Il secondo, Marcello Fonte, il Canaro di Dogman, è un attore senza scuole di recitazione, un piccolo miracolo. Il primo, Lazzaro, è un ragazzo di nome Adriano Tardiolo che mai aveva recitato e che la regista ha fatto fatica a convincere. Eppure la sua interpretazione è eccezionale, al punto che attore e personaggio si fondono in un unico incredibile ruolo. In ciò la Rohrwacher sembra rifarsi soprattutto al cinema di Pasolini, tra personaggi presi dalla terra e inquadrature naturali desolate e straordinarie.

Nella pellicola Lazzaro è un ragazzo che non ha neppure vent’anni, lavoratore infaticabile, contadino dell’Inviolata, paese-prigione dai campi di tabacco governato della marchesa Alfonsina De Luna (Nicoletta Braschi), signora delle sigarette che tratta gli uomini come bestie. Siamo fuori dal tempo, ma chiaramente nella modernità, e i mezzadri lavorano senza conoscere il mondo contemporaneo, la città, il denaro, in una sorta di distopia contadina. I braccianti sono all’oscuro di tutto da quando sono nati.

Lazzaro è un uomo buono. Troppo buono, ingenuo, verrebbe da dire oggi che la bontà è vista come un difetto, una malattia. Viene sfruttato e, inconcepibilmente, non sfrutta nessuno come per gli altri è naturale fare. Risponde sempre bene. Non si arrabbia mai. È sinceramente gentile e disponibile, una persona pura. Parla poco, ma quando lo fa la sua è una voce delicatissima e inascoltata (“Nun me sente”), pur se mai impotente. Lazzaro è l’uomo che sognava Dostoevskij, mai così concreto.

Lazzaro lavora la terra e fa amicizia – all’inizio, da parte del secondo, si tratta di un’amicizia opportunistica, si fa infine sincera – con Tancredi (Luca Chikovani, prima, Tommaso Ragno poi), figlio della marchesa stanco degli inganni della madre.

Finché tutto crolla. Il grande inganno è scoperto. I contadini conoscono la verità e vengono trasferiti in città, dalla campagna al capitalismo. Tutti tranne Lazzaro, che in città ci arriverà dopo la sua morte giù da un dirupo, circa vent’anni dopo. Torna a vivere, perché se un Dio c’è deve piangere la morte di Lazzaro e permettergli di risorgere. Lazzaro sfida la santità, una santità senza miracoli eppure la più grande: quella del non pensar male di nessuno, di riuscire a credere nell’umanità.

Nella seconda parte il film della Rohrwacher si muove quindi in una dimensione in cui spazio e tempo di confondono, in cui si fa indistinguibile la differenza tra passato e presente. Lazzaro cerca Tancredi in una città che sembra uscita da Pedro Páramo di Juan Rulfo. La realtà si fonde coi fantasmi. Lo sguardo limpido di Lazzaro è quasi doloroso da guardare, tanto appare autentico, chiaro, genuino davanti alla brutalità e a qualsiasi tipo di male. È una creatura che appartiene alla natura, una creatura riconosciuta – come fosse un novello San Francesco – da lupi e piante.

Lazzaro felice si muove tra il fiabesco e il (mai eccessivo) grottesco, riuscendo a commuovere per la sua autenticità. Un cinema così puro raramente si è visto, a metà tra Olmi, Rossellini e (va ripetuto) Pasolini. Scene notturne in cui Lazzaro parla alla luna (viene da pensare al Pastore errante di Leopardi), ulula, oppure, dopo essere uscito da una chiesa, si rende conto che la musica lo segue. E il suo volto si riga di lacrime. Una realtà che è esistita e che, viene da pensare, potrebbe tornare a esistere (del resto, la storia della marchesa è ispirata a un reale fatto di cronaca). È un film che va capito emotivamente prima che razionalmente.

Lazzaro sarà lì, sempre, con i suoi grandi occhi azzurri, a ricordare la possibilità di una bontà che soltanto lui ha avuto il coraggio di scegliere davvero.

L’immagine in evidenza proviene da: https://www.wired.it/play/cinema/2018/05/31/lazzaro-felice-recensione/