“Prigioniero mitopoietico”.

Dürrenmatt: un minotauro nel labirinto della parola.

Friedrich Dürrenmatt, Il minotauro (trad. it. a cura di Umberto Gandini, Marcos y Marcos, 20154).

Sono io il mio Minotauro

divoro chi arriva fino a me.

Chiuso nel mio labirinto

divoro chi arriva fino a me

(V. Capossela – Brucia Troia)

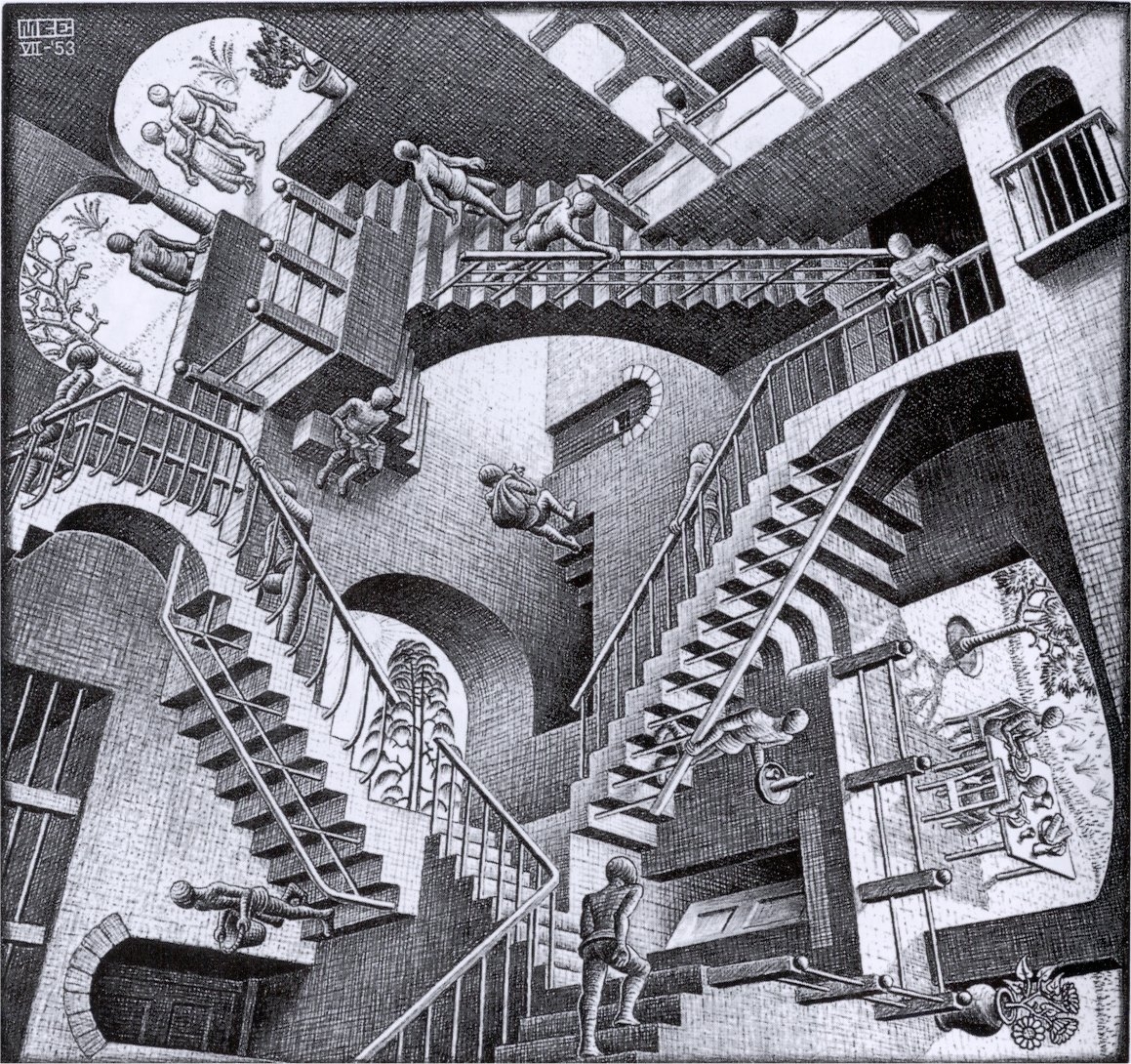

Minotaurus e Dramaturgie des Labyrinths sono le due parti di questo romanzo breve di Dürrenmatt, che fra loro sono connesse e in dialogo come l’opera sacra alla sua esegesi. Dürrenmatt è, infatti, ri-scrittore di una storia, quella mitologica, e interprete, che scopre sul tavolo le proprie carte e rivela il significato metaforico del “labirinto”. Il labirinto, che nel Minotaurus si fa Parola, nel Dramaturgie è eviscerato e spiegato, è l’antimondo – scrive l’autore – nel quale ci si rinchiude, per osservare quel mondo in cui si è, dice parafrasando Heidegger, gettati. D’altronde, chiarisce Dürrenmatt qualche pagina dopo, il senso della metafora è non avere un unico orizzonte di interpretazione, ma proprio l’analisi ne complica i significati e così, per esempio nel labirinto, ci si trova a essere il minotauro o Teseo o, ancora, Dedalo, che del Labirinto fu ingegnere.

La sovrapposizione o la spartizione di queste identità, di queste ipostasi dell’autore nel suo racconto, fa scaturire nelle pagine seguenti una lunga digressione di carattere etico, sul compito di chi condanna e di chi è condannato, che si concluderà nelle pagine finali del primo episodio narrativo. «Seguendo il filo di Arianna del suo pensiero, egli (scil. Teseo) comincia a cercare il suo minotauro, una volta negli intricati corridoi comincia a chiedersi dapprima chi sia veramente il minotauro» (p. 31).

E però non vuole essere l’analisi di questo aspetto l’obiettivo di un tal breve articolo; a noi interessa di comprendere come Dürrenmatt, parlando del labirinto, con il suo linguaggio ne abbia eretto uno ancora più grande.

Tutta l’arte è, contemporaneamente al momento in cui si compie, mitopoietica. Una lezione cara a un altro autore, più recente e anche geograficamente più vicino a noi, Giorgio Vasta, che di questa virtù nel Tempo materiale coglie pure il suo vizio, cioè l’esserne prigionieri. Farsi scopritori e artefici della parola consente di avere a nostra disposizione un bagaglio (non solo lessicale, ma pure sintattico e morfologico) tale da saperci camuffare di sole parole, creando i nostri schermi attraverso cui dividerci dal resto del mondo e collocarci nell’antimondo, evocato prima. Scrive a tal punto Dürrenmatt: «ogni tentativo di farsi padroni del mondo in cui si vive, di dargli forma, rappresenta un tentativo di creare un antimondo, in cui il mondo cui si intende dar forma resta preso come il minotauro nel labirinto» (p. 25).

Dürrenmatt passa allora all’azione e, avendo parlato nella sua Dramaturgie, dei ruoli, si colloca in quello dell’autore, che come Dedalo dà forma al perimetro dell’azione entro cui si svolgerà una storia. Arreda il labirinto di specchi, ci pone dentro il mostro e la sua scrittura si arricchisce di soluzioni stilistiche potenti, tutte finalizzate a ricreare questa rifrazione dei gesti del minotauro. Dürrenmatt inizia a fare un uso martellante dell’anafora, della paratassi più sfrenata, senza soluzioni di continuità. Scrive per esempio: «Si chinò, sollevò la fanciulla, mugghiò, lamentò, sollevò la fanciulla verso il cielo buio, e ovunque minotauri si chinarono, sollevarono fanciulle, mugghiarono, lamentarono, sollevarono fanciulle verso il cielo buio» (p. 49).

L’azione, dunque, non si completa mai nell’unità minima verbale, ma prosegue e si espande, si moltiplica, così come attorno alle pareti gli specchi moltiplicano le immagini del minotauro e i cunicoli vuoti amplificano e riverberano il muggito bestiale. Non ci sono pause, attimi di respiro, e la storia pare compiersi in un unico momento, fino al tragico e già noto finale: Teseo uccide l’animale, il semidio, l’uomo e la belva, mascheratosi anch’esso da minotauro. Dürrenmatt, neppure troppo velatamente, ci fa comprendere che a mettere fino al gioco di echi e riflessi non può che essere un’illusione, un incantesimo – il mascheramento, in questo caso – che sovverte i ruoli e infrange la dinamica fino a quel punto nutrita. La prosa dell’autore rallenta, va di pari passo con gli ultimi rantoli dell’animale, rimasto in terra, ormai null’altro che “scuro cadavere”.

Un finale che Dürrenmatt, non dovendo sostenere la suspence poiché la storia del mito è già nota, aveva prima spiegato e chiarito: «il minotauro non esiste, esiste invece il labirinto: forse perché Teseo stesso è il minotauro e ogni tentativo di venire a capo di questo mondo col pensiero – sia pure soltanto facendo ricorso alla metafora, come fanno gli scrittori – è una battaglia che si combatte contro sé stessi: io sono il mio nemico, tu sei il tuo» (p. 31).