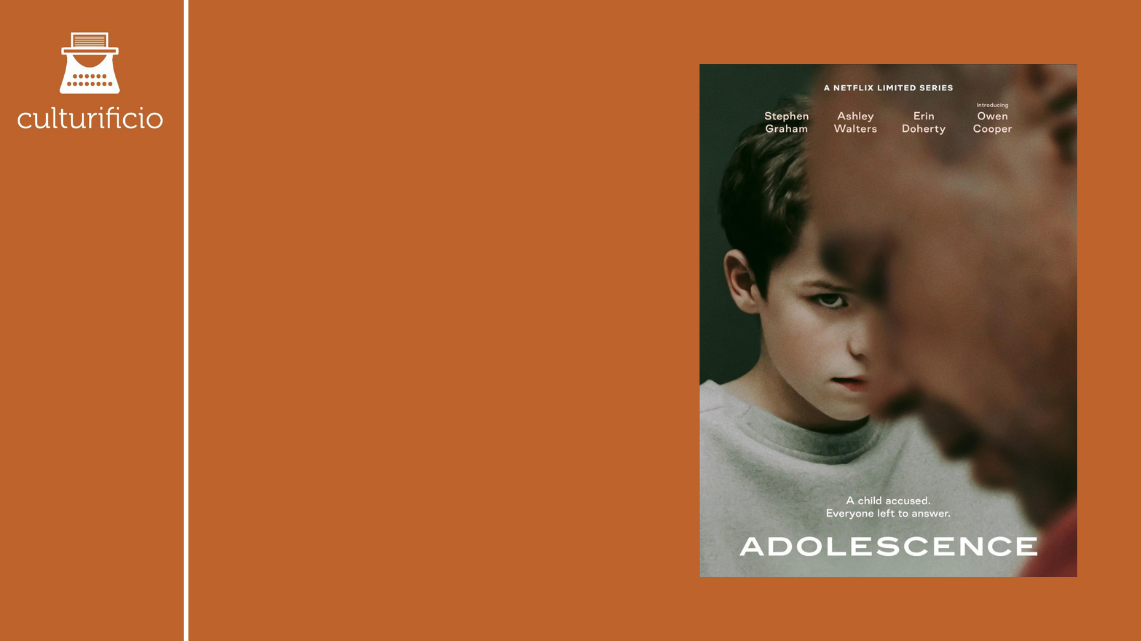

Quanto siamo fragili: su “Adolescence”

Lo vediamo dall’alto. All’inizio, l’inquadratura è a volo d’uccello, osserviamo un parcheggio, alcune macchine in sosta. Poi, mano a mano che la camera scende verso il basso, zoomando, lo mettiamo a fuoco. Eccolo lì. Non è più un puntino indistinto, ma è Eddie Miller (Stephen Graham), padre di Jamie Miller (Owen Cooper), tredicenne accusato dell’omicidio della compagna di scuola, Katie Leonard. «Nothing comes from violence and nothing ever could. To all those born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are». Un coro di voci bianche canta il celebre brano di Sting, in sottofondo. È il finale del secondo episodio di Adolescence (2025), serie tv targata Netflix, ideata da Jack Thorne e Stephen Graham, attualmente disponibile sulla piattaforma.

Fatichiamo a trattenere le lacrime mentre l’operaio Miller, nato sotto una stella rabbiosa, proprio come il figlio, posa un mazzo di fiori nel luogo in cui Jamie ha pugnalato Katie. Si passa la mano sulla bocca, incapace di piangere, così fragile, proprio come cantava Sting.

Per tutta la serie, ormai riconosciuta unanimemente come un piccolo capolavoro, la domanda che ci tormenta è: si sarebbe dovuto fare qualcosa per evitarlo? Di chi è la colpa?

Questi stessi quesiti ossessionano il padre Eddie, a cui è dedicata l’ultima puntata. Con una performance magistrale, Stephen Graham (anche ideatore dello show) ci restituisce l’immagine di un uomo in mille pezzi intrappolato nella parte dell’uomo tutto d’un pezzo.

“Come è potuto succedere?”. L’incredulità di Eddie è la stessa dello spettatore, che si domanda come sia possibile che un normale ragazzino di tredici anni si possa essere spinto così in là. Per rabbia. Forse la famiglia avrebbe dovuto cogliere i segnali? Essere più presente? Parlare di più con il figlio? Controllare meglio l’utilizzo dei social?

Accuse mai esplicite emergono e tornano giù, confondono i personaggi e lo spettatore, incapace di trovare risposte.

Sotto i riflettori della polizia, tuttavia, non sono solo Jamie e la sua famiglia, ma anche la scuola. Il secondo episodio, già citato, è ambientato nella Bruntwood Academy. I poliziotti indagano nell’istituto per cercare il movente e l’arma del delitto e così, con il piano sequenza che caratterizza l’intera serie, scelta stilistica che è stata oggetto di dibattito pubblico. C’è chi l’ha ritenuto un mero vezzo estetico, chi uno sfoggio di capacità tecnica e artistica. Senz’altro la lunga inquadratura rende palese la bravura di tutto il team: dagli attori, sottoposti a una prova di forza notevole, al regista. Ma questa tecnica non sembra essere una semplice ostentazione: in una ripresa mai interrotta, lo spettatore, senza scampo, diventa parte integrante della storia, segue secondo per secondo, come se fosse davvero lì, l’inquietante vicenda. Guarda insieme a Eddie, seduto al tavolo da interrogatorio, il video che incastra Jamie; patisce il non sapere insieme alla sorella e alla madre, angosciate nella sala d’attesa della stazione di polizia; cerca, con il detective Bascombe, di ritrovare il respiro dopo la lunga corsa per acciuffare Ryan, amico di Jamie. Il procedimento mimetico aumenta il senso di angoscia, ma soprattutto di verosimiglianza: ci fa dire “ecco, sì, l’ho seguito minuto per minuto, è credibile che accada, è accaduto”. Ed è esattamente l’effetto che la serie ottiene nel secondo episodio, già citato, dedicato alla scuola, in cui lo spettatore viene catapultato nella realtà dell’accademia. Entrando nella scuola media insieme ai detective, chi guarda vive sulla propria pelle la quotidianità all’interno di classi composte di preadolescenti. La caoticità dei corridoi, dove i ragazzini si spintonano, la crudeltà delle interazioni tra pari, fatte di violenza fisica e insulti colorati. Un “fucking hell”, come lo definisce il sergente Misha Frank (Faye Marsay). La scuola sembra non avere alcuna presa sugli studenti, i quali imprecano, prendono in giro i docenti, fanno a botte e scappano, correndo ovunque. Sembra, come dice lo stesso detective Bascombe (Ashley Walters), che i ragazzi lì non stiano imparando nulla. Ha forse ragione?

Gli insegnanti e i genitori sembrano distanti anni luce da loro, incapaci di entrare in quel mondo così intricato e violento. Adolescence ci pone di fronte a questa lontananza, aumentata dai mezzi tecnologici e dai social, strumenti con i quali gli adolescenti comunicano con un linguaggio alieno ai padri, alle madri, ai docenti. Forse il grande impatto della serie è legato proprio a questo nodo: l’aver portato in scena un’enorme angoscia, la sensazione di non poter più dire nulla ai ragazzi, di vederli chiusi nelle loro bolle e di non riuscire più ad avvicinarli.

Ecco, allora, che Adolescence getta luce sulla responsabilità della scuola di oggi. E allo stesso tempo fa sorgere la domanda: può la scuola fare qualcosa, nella realtà attuale? È possibile intercettare gli episodi di violenza e bullismo, soprattutto se passano attraverso i social network? I docenti sentono addosso la frustrazione di non riuscire ad afferrare gli adolescenti, su cui hanno poca presa. Il potere del gruppo dei pari è sempre più forte: trascina, condiziona, influenza. L’obiettivo educativo delle scuole è enorme e gli strumenti per raggiungerlo limitati: sono poche le risorse, le figure competenti di cui gli istituti dispongono (educatori, psicologi) e i docenti sottopagati per gestire un carico di lavoro simile. Come è possibile guidare i ragazzi nel prendere coscienza delle proprie emozioni – violente, aggressive, negative – aiutandoli ad accettarle e a gestirle, se non si ha il tempo? Come è possibile farlo davvero, senza lavarsi la coscienza con le retoriche moralistiche delle “giornate del”, in cui si pretende di spiegare ai ragazzi che il bullismo è “brutto e cattivo” e non va bene? È possibile un dialogo reale con gli studenti? Un confronto in cui li si possa guardare, ascoltare, e accoglierli nelle loro pulsioni negative. Poter dire loro “va bene che odi quella persona che ti ha bullizzato, hai ragione a essere triste”. Forse un incontro è ancora possibile mettendosi in ascolto, senza giudizio, dismettendo la veste autoritaria che tanto allontana i ragazzi. Provando a essere presenti durante le lezioni (a differenza di Mr Malik, insegnante di Jamie, che per mantenere l’ordine proietta un video ed evita il confronto con gli studenti). Forse è necessario stare di fronte a loro, accogliendo anche la violenza, discutendone con loro, senza censurarli a priori. Ascoltarli esprimere opinioni controverse, anche circa le dinamiche di genere, e provare a riflettere insieme a loro, e dare lo spazio e la possibilità di trovare voci adulte e diverse rispetto al branco e ai gruppi Telegram di incel. Forse, dunque, è necessario non stigmatizzare la loro rabbia, anche se non la comprendiamo. Dopotutto, nel Seminario VI, Il desiderio e la sua interpretazione, Jacques Lacan scriveva che la collera è quel sentimento che emerge quando «ci si accorge che i cavicchi non entrano nei buchi», quando, cioè, qualcosa ci frustra, non va esattamente come vorremmo noi. Quando qualcosa non torna. Forse, allora, insegnare significa anche provare a stare vicino agli studenti quando la rabbia si fa strada, supportarli nel loro attraversarla. Aiutarli a prendere confidenza con il loro sentirsi fragili, con il loro essere fragili.

L’assunto di fronte a cui la serie ci pone, però, è che non sempre è possibile farlo. Non sempre ce ne si accorge, si vede, si ha lo spazio.

Adolescence, senza moralismi e senza giudizio, ci pone di fronte ai limiti della rete educativa. E al contempo sottolinea l’urgenza di questa stessa, mostrandoci l’immensa fragilità di ognuno di noi. Di Bascombe. Di Eddie Miller. Di Jamie Miller. Una fragilità che sta lì, nascosta sotto strati di silenzi, scoppi di rabbia e violenza, e che forse dobbiamo provare a svelare prima che sia troppo tardi.

di Erica Bouvier