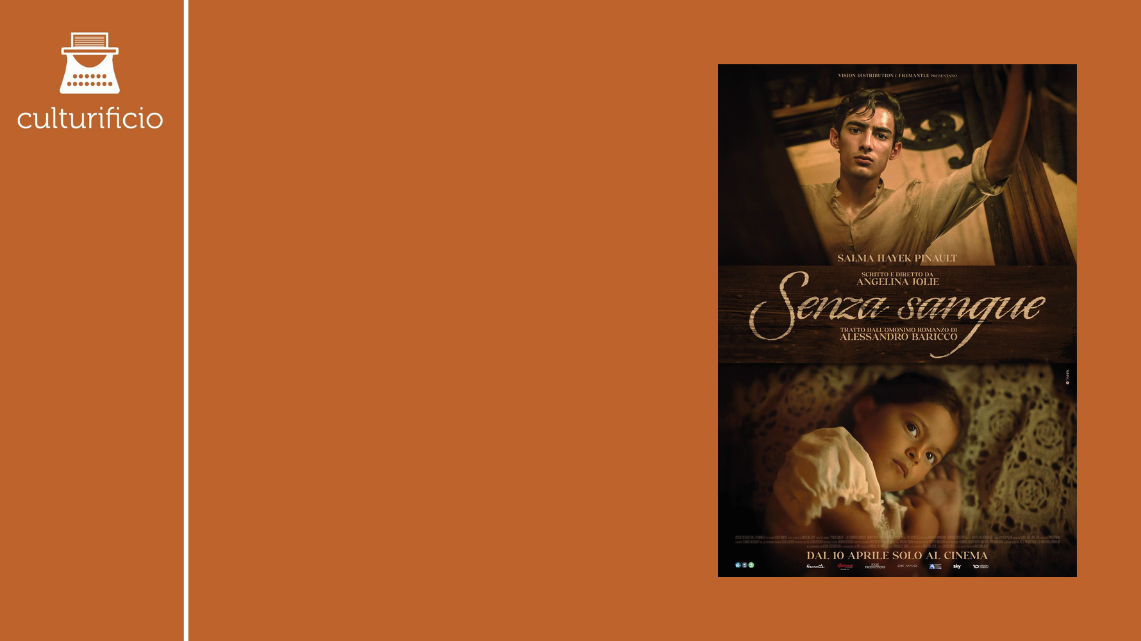

“Senza sangue” Jolie – Baricco

una storia, due prospettive

Come si supera un trauma così grande da definire una vita intera? Esiste una strada che conduca fuori dai nostri inferni personali? E cosa troviamo dall’altra parte, se questi sono ciò che ci ha generato e dato forma?

Queste sono le domande alle quali prova a dare una risposta Senza Sangue, racconto lungo di Alessandro Baricco trasposto in versione cinematografica da Angelina Jolie. Senza Sangue è una storia di perdita, di vendetta e di vite cancellate dalle barbarie della guerra. Al cuore, del film come del libro, c’è il tema dell’elaborazione del trauma. Ma quello che colpisce davvero chi si è confrontato con entrambe le versioni è come il film, con la semplice omissione della scena finale, cambi radicalmente la prospettiva sulla storia del libro, e di conseguenza la risposta dei due autori alle domande iniziali.

Una donna (Salma Hayek) si presenta a un chiosco di biglietti della lotteria e chiede al commesso di seguirla in un caffè. L’uomo del chiosco (Demián Bichir), un vecchio con le spalle curve e gli occhiali da lettura in punta di naso, da principio rifiuta; poi, di fronte all’insistenza di lei, cede alla richiesta. Il film segue la conversazione dei due – o meglio il loro fronteggiarsi –, e intervalla il dialogo con frammenti della loro vita, prendendo le mosse dal tragico evento che li ha uniti:

In una campagna imprecisata, alla fine di una guerra imprecisata, Tito, quel vecchio, allora poco più che adolescente, ha fatto irruzione con altri due uomini in una casa immersa nel grano, in un pomeriggio dorato e assolato, dove la donna – all’epoca la piccola Nina – e suo fratello riposavano all’ombra, il silenzio rotto solo dalle cicale; e ha ripreso il suo cammino per i campi lasciandosi alle spalle porte divelte, due corpi massacrati e crivellati di colpi, il pavimento insanguinato, la bambina nascosta in una botola, le pareti della casa divorate dalle fiamme.

La scena dell’aggressione è raccontata con il ritmo sincopato del western: appostamenti, sventagliate di proiettili, esplosioni di vetri e schegge di mobili, carne viva e sangue. Poi il ritmo della narrazione rallenta; come in un piccolo, primigenio big bang, alla deflagrazione che scaglia detriti in tutte le direzioni segue la ricerca di un nuovo ordine: vediamo il tavolino del caffè, la tovaglia bianca e la posateria d’ottone. La luce aranciata di una abat-jour esclude dal campo ciò che si cela fuori dal suo raggio, e Nina e Tito, ormai vecchi, riallacciano i capi delle loro vite e degli eventi più vasti che guidano la resa dei conti. Il dialogo ci rivela una lunga catena di eventi, e racconta una verità multiforme e sfaccettata, che rende le azioni dei personaggi impossibili da circoscrivere nel dualismo vero/falso, bene/male.

«Adesso lei mi dica: perché questa storia dovrebbe essere più falsa di quella che mi ha raccontato lei?»

«Mio padre era un padre splendido. Non ci crede? E perché? Perché questa storia dovrebbe essere più falsa della sua?»

Due versioni dello stesso fatto si fronteggiano, senza che una prevalga sull’altra. «Per quanto uno si sforzi di vivere una sola vita, gli altri ce ne vedranno dentro altre mille» dice la donna. Nina e Tito hanno cambiato nomi e ruoli, ma tutto, in loro, è scaturito da quell’evento primigenio. È una seconda nascita, che ha strappato l’identità precedente:

È difficile vedere due vecchi a un tavolo e intuire che in quel momento sarebbero capaci di tutto. E invece era così. Perché lei era un fantasma, e lui un uomo la cui vita si era conclusa tanto tempo prima.

Questa sottrazione è rimarcata dal gonfiarsi del tempo della pellicola: la narrazione passa a tempo zero, il tempo della storia coincide con il tempo della sua proiezione, e della nostra visione, immergendo lo spettatore in una bolla di adesso dilatato, solo esito possibile agli eventi che lo hanno preceduto. In silenzio è la sala del cinema, e in silenzio il tavolo dei protagonisti nella sala del cafè. Qualche acciottolio ovattato proviene dal servizio dei camerieri, che non vediamo. C’è ineluttabilità in ogni gesto: nella bocca di Salma Hayek che si apre lenta per soffiare fuori il fumo, nelle sue dita che battono giù la cenere da un’infinita sigaretta, nello sguardo basso dell’uomo, nel dolce alla frutta che si ossida dimenticato nel piatto davanti a lui. I silenzi che punteggiano il loro botta e risposta aumentano ancora, si espandono nella pellicola, come sulla pagina: i verbi si diradano e interi passaggi cadono, sostituiti da puntini di sospensione. La conversazione perde consistenza materiale, muovendosi dalla meccanica degli eventi alla riflessione sulle motivazioni, per toccare infine l’astrazione di un sentire più profondo che nessuno dei due è in grado di esprimere. L’ultima cosa della quale parlano riguarda le loro illusioni. Il momento in cui ciò a cui si sono attaccati per giustificare tanto orrore crolla e viene rivelato nella sua falsità: per Nina, credere di essere stata protagonista della propria storia, per Tito, di aver mai avuto la possibilità di cambiare il mondo.

L’incontro con Tito vede la bambina chiusa nella botola sotto il pavimento, immobile in posizione fetale

La simmetria delle scarpe, accoppiate come in una vetrina, ma di taglio, avresti detto sdraiate, per stanchezza. Le piaceva quell’ordine. Se sei una conchiglia, è importante l’ordine. Se sei guscio e animale, tutto deve essere perfetto. L’esattezza ti salverà.

È il tema di ordine e struttura, unica barriera contro ciò che è fuori dal proprio controllo, la sola arma rimasta agli impotenti. Quando Tito la trova, vediamo questa stessa posizione in contrappunto, attraverso gli occhi di lui,

Lo guardava senza nessuna espressione. Aveva le labbra socchiuse e respirava tranquilla. Era un animale nella sua tana. Tito sentì tornargli addosso la sensazione provata mille volte nel trovare quella esatta posizione, tra il tepore delle lenzuola o sotto qualche sole di pomeriggio da bambini.

La visione segna un momento di ordine e perfezione nel vissuto di un ragazzo – soltanto un ragazzo – finito nelle maglie di una guerra di cui capisce poco, in compagnia di uomini molto più grandi di lui che la vivono con una consapevolezza che non può avere. Per giustificare quelle morti e quelle barbarie, allora, non può che aggrapparsi all’idea di un bene superiore, di un’azione devastante ma necessaria «come un campo che deve essere divelto per poter essere seminato».

«Combattevamo per un mondo migliore» dice lui, «E quando tutto ci sembrava troppo orrendo, noi avevamo il nostro sogno che ci difendeva, sapevamo che per quanto grande fosse il prezzo, immensa sarebbe stata la ricompensa».

Siamo al punto più alto dell’ideale umano, qui, dal quale cadere fa più male. Lei annichilisce le ultime illusioni di lui: «La guerra l’avete vinta. Questo le sembra un mondo migliore?»

Non c’è appello.

Nina lo inchioda alla verità più profonda: non è stato un bene più alto a guidare Tito, non la creazione di un ordine superiore, non la semina del futuro dorato, ma il bisogno di vendetta. Il tema dell’ordine è confutato, l’illusione di poter trovare un senso al proprio dolore infranta per l’una come per l’altro. Noi guardiamo questo vecchio – che è stato il ragazzo che combatteva “per un futuro migliore”, e questo vecchio lavora in un baracchino che vende biglietti della lotteria. Il cambiamento, l’unico possibile, ha numeri di serie stampati sopra.

Il crollo di Tito arriva improvviso. Il pianto, le scuse, poi il silenzio.

Gran parte della storia di questi personaggi resta sommersa, viene omessa, così come la descrizione diretta dei loro stati d’animo, anche di fronte alla perdita di baricentro che affrontano. Brevi pennellate guidano il lettore tra le molteplici possibilità di risoluzione tra i due. Al fallire delle argomentazioni tra loro cala il silenzio, il film come il libro sottolineano questa battuta d’arresto. «Mi spieghi, io capirò» dice lei, «Sono stanco, adesso» è la chiusura di lui. «La prego, mi lasci in pace, faccia quello che deve e mi lasci in pace. Per favore. Per favore.»

Il tempo della dialettica è finito, le parole non possono ricomporre le vite, che restano incompiute. Le orbite che si erano brevemente avvicinate si allontanano di nuovo, e lo spazio tra loro non può essere colmato dai ragionamenti. Ed ecco, nella desolazione della loro incomunicabilità, l’orchestra in fondo al cafè suona canzoni d’altri tempi. Qualcuno – in una splendida citazione carveriana, – balla.

Ma è qui che la visione di Baricco e Jolie smette di seguire lo stesso script e rivela una diversa visione del mondo.

Il focus di Jolie è tutto nell’impatto a lungo termine della violenza della guerra, nell’orrore che si lascia alle spalle, negli effetti devastanti che ha sugli individui: persone rotte, un fantasma e una persona per cui la vita si è conclusa tanto tempo fa. La violenza chiama violenza, l’odio nutre odio in una spirale continua, e Jolie non cerca soluzioni per spezzarla, non suggerisce esiti salvifici alla vicenda dei due personaggi. Nell’ultima scena del film, i due protagonisti hanno lasciato il caffè e preso una stanza d’albergo. È la chiusura del loro tragitto insieme, quel «faccia quello che deve» incombe sul loro tempo, che va esaurendosi. Il pesante panneggio delle tende di velluto rende inaccessibili le finestre, e nell’atrio c’è lei, davanti alla porta, nessuna fuga possibile. L’uomo siede sul letto, la testa bassa e le braccia in grembo in segno di resa, sconfitto. Ha atteso tutta la vita una punizione, e lei è lì per infliggerla. Nina è in piedi, inquadrata dal basso, troneggia incorniciata dallo stipite come un’icona sacra, è immensa e potente, e mentre parla dell’inferno al quale ognuno cerca di tornare, è fiamma e incendio lei stessa. È lei la casa che brucia, fulgida e sola, l’uomo già non conta più nulla, non sarà più inquadrato, la sua parte nella storia è esaurita. L’aprirsi della borsetta che rivela la pistola suggerisce l’atto che allo spettatore resta nascosto: la vendetta. O forse no, perché Jolie si ferma un attimo prima. Ma c’è una potenza tale nello sguardo di Salma Hayek da sembrare ultraterrena, così integra e granitica. Nessun dolore, solo una controllata risolutezza, l’indizio di un’inevitabilità.

Molto diverso il finale di Baricco, che cerca la ricomposizione nell’altro.

Capiva solo che nulla è più forte di quell’istinto a tornare dove ci hanno spezzato, e a replicare quell’istante per anni. Solo pensando che chi ci ha salvati una volta lo possa poi fare per sempre.

La sua versione apre allo spiraglio della salvezza. L’incontro con l’altro può distruggere, ma anche salvare.

Ma non è attraverso le parole che si supera il trauma. Alle lacrime del vecchio segue il silenzio, al fallire della comunicazione lo sfiorarsi dei corpi è l’unica strada per riavvicinarsi. Quelli di chi ballava in fondo alla sala, e quelli dei protagonisti che ora fanno l’amore, nella stanza d’albergo. Ed è qui, su questi due corpi nudi e fragili di vecchi, che intuiamo la portata del trauma che li ha definiti: «è tutta la vita che la aspetto» aveva detto lui parlando della punizione per le sue azioni, e ora si gira, dandole la schiena, lasciandole lo spazio per portare a compimento il compito per il quale è venuta. C’è accettazione e resa in quella schiena girata, e rispetto per il coraggio di lei; e c’è l’attesa di una fine che, in questa versione, non arriva.

Alle sue spalle, lei si accoccola nella stessa posizione che l’aveva fatta sentire protetta da bambina, nella botola, mentre il suo mondo andava in fiamme. Di tutte le letture possibili, Nina sceglie di vedere l’uomo come la persona che poteva tradirla e rivelare il suo nascondiglio e non l’ha fatto, salvandola. E mentre le luci intermittenti dell’insegna dell’albergo pulsano rosse sul muro, ricreando un piccolo incendio sulla parete buia della loro camera, la donna si sente finalmente di scorgere una mano tesa fuori da quella botola, e di essere – per quanto possibile – in salvo.

Come spiegare questa discrepanza tra i due finali? A suggerci una lettura è il contesto in cui Jolie posiziona il film, come conclusione di una serie di lungometraggi sulla guerra che include In the Land of Blood and Honey (2011), Unbroken (2014) e First They Killed My Father (2017) Jolie sceglie di porre la prospettiva umanitaria in primo piano, mettendo al centro della narrazione l’irrimediabilità del danno provocato dalla guerra, e come in First They Killed My Father, Jolie sceglie una storia individuale per ampliare la narrazione alle ferite della comunità, alle macerie emotive, alla violenza che non finisce con il cessate il fuoco; e costringe chi l’ha vissuta a farci i conti per una vita intera.

Per Baricco il tema della salvezza è sempre stato centrale, così come l’apertura alla moltitudine di scelte possibili, piuttosto che alla finitezza del destino. Dopotutto, ce lo aveva già esplicitato in Oceano Mare:

Nel triangolo silenzioso di quei tre uomini, passarono tutte le cose a milioni che vi sarebbero potute esplodere, in processione, ma in un lampo, fino a che, diradatosi il bagliore e il polverone, una sola, minuta, apparve, nel cerchio di quel tempo e di quello spazio, forzandosi con qualche pudore di accadere. E accadde. Che il barone – il barone di Carewall – prese a piangere, senza nemmeno nascondere il volto tra le mani, ma solo lasciandosi andare contro lo schienale del suo sontuoso sedile, come vinto dalla stanchezza, ma anche come liberato da un peso enorme. Come un uomo finito, ma anche come un uomo salvato.

E qui troviamo uno dei tratti distintivi della poetica di Baricco alla base dell’amore incondizionato dei suoi fan: quel barlume di speranza che brilla nitido alla fine delle sue storie, e illumina i suoi lettori di un bagliore caldo che resta addosso e scalda il cuore, anche quando girano l’ultima pagina.

di Anja Widmann