Sul genio grottesco di Mervyn Peake

opere e drammi di un fantasista inglese

Il 17 Novembre 1968 moriva nell’Oxfordshire uno dei più grandi scrittori di lingua inglese che il XX secolo abbia conosciuto: il suo nome, Mervyn Peake (1911-1968). A distanza di cinquant’anni, la sua splendida trilogia di Gormenghast, le illustrazioni tenebrose per i classici inglesi, le raccolte e i poemi orfani di traduzione sono ancora un punto di luce grigia nella compagine della letteratura fantastica in Italia. È forse questa desolante amnesia che, ancor prima di un anniversario, spinge a omaggiare con amore un artista a tutto tondo, un poliedrico genio del bizzarro nato con la matita al posto delle dita.

Non si può nominare Peake senza prima essersi persi e poi ritrovati nella serie di Gormenghast, un capolavoro di tre romanzi scritto tra il 1946 e il 1959 sotto un genere non meglio classificabile: un fantasy senza bestie né magia, sbirciante tra i punti di cucitura che legano il gotico al surreale, il grottesco al corale. Tra le dinamiche spassose, le psicologie perverse e gli ambienti sinistri, vengono narrate le vicende attorno alla vita di Tito de’ Lamenti, settantasettesimo conte della città-castello di Gormenghast; il lessico, ricercato e baroccheggiante, desta incanto senza annoiare mai, avviluppandosi in descrizioni e caricature tanto vive da provocare la nausea.

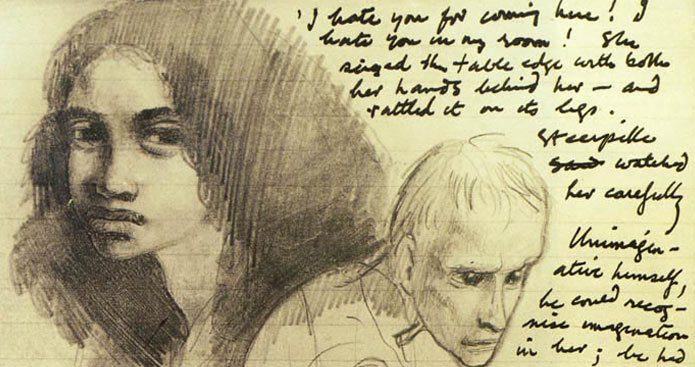

Mervyn Peake, che durante la stesura dei romanzi era già illustratore di professione, disegna un mucchio di personaggi per tradurli poi in metafore, smontando un linguaggio e ricomponendolo su un piano diverso e ugualmente poetico che, presto o tardi, piega il lettore a puro godimento.

La lotta che il giovane Tito intraprende è quella per la libertà contro le tradizioni e i rituali imposti dal castello, un sistema chiuso e polveroso che da secoli ammorba le narici e il cuore. In effetti, è il castello stesso il vero protagonista dell’opera, non già perché sia vivo, ma perché ovunque è presente – la sua eco legiferante pare bollire in ogni pietra, eppure

“Un nuovo rituale, invincibile più di quanti ne abbia escogitati l’uomo, lotta contro il buio indolente. Un rituale del sangue; del sangue impetuoso. […]

[…] Del sangue che se la dottrina bofonchia «Piangi!» le ride in faccia. Del sangue che se le leggi ammuffite rantolano «Gioisci!» si veste a lutto. Oh, minuscola rivoluzione tra le ombre immense!”

La questione è degna di nota, specie se si pensa alla gerontocrazia talvolta poco lucida di oggi, ed è forse la lontananza dai temi tipici del dopoguerra che ha permesso solo a pochissimi di lodare appieno la prosa impeccabile di questo autore. La pubblicazione stessa della serie fu un affresco nato con le crepe: vengono dati alla stampa i primi due romanzi, Titus Groan e Gormenghast, eppure il terzo, Titus Alone, rimane incompleto; una novella, Boy in Darkness, verrà poi pubblicata e ritoccata più volte, così da poter riconoscere già nel titolo la figura di Tito, oltre ai vari appunti lasciati da Peake su un eventuale seguito che mai vide la luce.

Le rigide stravaganze del castello, le arlecchinate dei suoi abitanti e i riti millenari prendono forma nella mente di Peake a partire dai ricordi d’infanzia. Nato a Kuling, in Cina, da genitori britannici missionari, egli non negherà mai di aver tratto ispirazione dalla chiusura mentale e la vita fervente entro le mura di Tianjin e Beijing. Di ritorno nella madrepatria inglese, nel 1940 inizia la sua carriera di illustratore: da allora non smetterà più di disegnare, tanto da richiedere lo status di “artista di guerra” tra i campi della Seconda Guerra Mondiale. Fu davvero un pessimo soldato, e tuttavia spiazzano più di qualsiasi fotografia le sue versioni a carboncino di un Adolf Hitler dagli occhi strabuzzati e privi di senno, o i ritratti che Peake ci lascia delle vittime di guerra, dei reclusi morenti dalle pose (e le anime) storte. Non meno disturbanti sono le successive illustrazioni fatte per La ballata del vecchio marinaio di S. T. Coleridge, oltre che per le opere di scrittori del calibro dei fratelli Grimm, Lewis Carroll e Robert Luis Stevenson. Corrotto dall’esperienza della guerra, ancor più con l’avanzare del Parkinson, la degenerazione fisica e umana di Peake è ben tangibile nei suoi romanzi così come nell’attività poetica, e se la morte prematura lo strappò alla sua arte, egli ci insegna che, comunque vada, “To live at all is miracle enough.”

Comparato più volte a un’altra personalità amabile, tale J.R.R. Tolkien, è piuttosto una forzatura tentare di incasellare il Peake scrittore entro dei parametri che in ogni caso non riuscirebbero a contenere la sua raffinatezza e peculiarità. Come di consuetudine, la sua trilogia è stata apprezzata soltanto dopo la sua morte, arrivando persino a ottenere diverse trasposizioni – si pensi alla miniserie Gormenghast prodotta dalla BBC (2000). Di nuovo, l’occhio del Belpaese è rimasto semicieco di fronte al suo talento, e tutt’ora trascura a piè pari le raccolte poetiche, occulta gli altri romanzi e i libri per ragazzi, mostrando una cura speciale solo per la sua opera maestra. Sarebbe bello che soprattutto gli amanti del fantastico custodissero questa gemma, che ne diffondessero il proseggiare elegante e crudo, laddove si agguanta la bruttezza prima che essa muti in bellezza, e viceversa.

C’è un’aria d’inverno e di candele: a novembre, leggete Gormenghast.

Fonti:

http://mervynpeake.org/

Bibliografia:

Mervyn Peake

Tito di Gormenghast, Adelphi (1981)

Gormenghast, Adelphi (2005)

Via da Gormenghast, Adelphi (2009)

L’immagine in evidenza proviene da: http://mervynpeake.org/