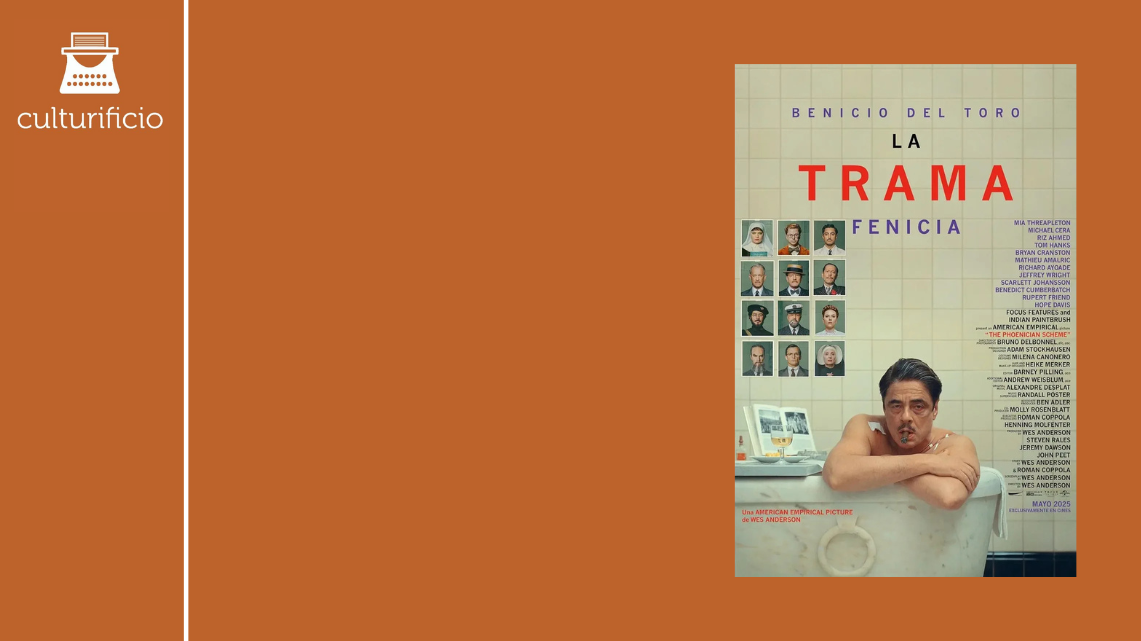

“La trama fenicia” di Wes Anderson

La trama fenicia (The Phoenician Scheme, 2025) di Wes Anderson è una sorta di dipinto surrealista che simboleggia la società contemporanea. Il regista ritrae con il suo fedele pennello, e i suoi tradizionali colori, la vorticosa avventura di Zsa-Zsa Korda e di sua figlia Liesl.

Tredici. La trama fenicia è il tredicesimo lungometraggio del regista texano. Tredici, o forse meno, potrebbero anche essere i secondi che servono allo spettatore per riconoscere un suo film o una sua locandina affissa sui muri di un cinema. Può sembrare tutto già visto, tutto delineato. Ogni volta però succede sempre la stessa cosa. Accompagnata da un’estetica sopraffina, la storia cattura e ipnotizza lo spettatore: imprevedibile e canonica, paradossale e realista, divertente e spietata. Wes Anderson è come un chimico, conosce in modo talmente accurato la formula (cinematografica) da riuscire a unire molteplici elementi – estremamente diversi tra loro – e ottenere sempre lo stesso prodigioso e magnetico risultato.

I don’t have a passport. Normal people want the basic human rights that accompany citizenship in any sovereign nation. I don’t. My legal residence is a shack in Portugal. My official domicile is a hut on the Black Sea. My certificated abode is a lodge perched on the edge of a cliff overlooking the sub-Saharan rain forest, accessible only by goat path. I don’t live anywhere. I’m not a citizen at all. I don’t need my human rights (Zsa-Zsa Korda).

Ambientato negli anni Cinquanta, il film racconta le incredibili avventure di Zsa-Zsa Korda (Benicio del Toro), un cinico e ironico magnate europeo sopravvissuto per la sesta volta a un attentato che cerca di entrare nuovamente in contatto con sua figlia Liesl (Mia Threapleton), una giovane suora apparentemente molto attenta alle regole, per lasciarle la sua eredità. Quando Korda rischia per l’ennesima volta di perdere la vita si rivolge a Liesl, facendo leva sulla madre scomparsa, chiedendole di mettere da parte la sua vocazione religiosa per aiutarlo a portare avanti un gigantesco e moralmente insensato piano d’affari tra colpi di scena familiari ed esilaranti sfide.

Se per esempio in The French Dispatch (2021) il lettore diventava lo spettatore cinematografico: i protagonisti hanno in mano la penna e chi guarda la pellicola deve seguire il percorso tracciato dalle parole; e se in Asteroid City (2023) era necessario riflettere sulla rappresentazione cinematografica, nuda e lucida, che discute il Cinema stesso: ovvero, la continua ricerca degli attori per scovare dei personaggi giusti per loro e per comprendere sé stessi; in La trama fenicia, invece, bisogna criptare i messaggi metaforici che sottolineano le criticità e le ipocrisie della società contemporanea, specialmente quella statunitense, e le figure che la compongono. Dalla politica repubblicana ai media televisivi, dalle armi alle fake news; dal rapporto tra l’etica e la morale dell’essere umano in un mondo dove è possibile essere facilmente corrotti; dallo Stato alla Chiesa: uno scambio comunicativo ed emblematico (potere-fede) in cui vengono messi in evidenza i fili del burattinaio con uno stile vagamente buñueliano; dalla magnificenza intangibile della pittura moderna al contrasto tangibile della cupidigia.

Queste tematiche, narrate vivacemente attraverso fantasiose avventure – che in un certo senso rappresentano delle «missioni», dei livelli, in una chiave videoludica –, mostrano una punta affilata di satira caricaturale. Argomenti che sembrano essere custoditi dentro scatole di latta che lo spettatore non vede l’ora di aprire: simbolicamente, Wes Anderson inserisce queste scatole proprio in una scena, quando Zsa-Zsa Korda deve spiegare il suo piano d’affari a Liesl. Come nei precedenti lungometraggi, la narrazione è divisa in capitoli: una lista di obiettivi che i protagonisti devono riuscire a compiere, come in un grande gioco di ruolo, per concludere il rocambolesco piano.

Anderson è anche il regista dei riferimenti. Ogni sua pellicola pullula di citazioni e allusioni alla settima arte, attraverso cui mostra la sua ammirazione nei confronti di questo mezzo artistico e dei registi che hanno saziato il suo immaginario.

In una delle scene più enigmatiche troviamo il protagonista disteso in una vasca da bagno mentre alcuni inservienti si prendono cura di lui; una ripresa dall’alto: poetica, fredda e decorata da dettagli. La colonna sonora, composta da Alexandre Desplat, accompagna le azioni che vanno a rallentatore, armoniosamente, come una poesia in movimento: una danza beffarda e paradossale. Per un istante, sembra omaggiare l’ambientazione di 8½ (Federico Fellini, 1963), nel momento in cui Guido Anselmi (Marcello Mastroianni), si trova in cura presso un centro termale – del resto, in Intervista a Wes Anderson (Zippel, 2020) il regista texano non nega la sua profonda ammirazione nei riguardi di Federico Fellini. Oppure, per quanto riguarda il travolgente racconto intorno a un magnate, difficile non pensare alla figura di Charles Foster Kane in Quarto potere (Citizen Kane, Orson Welles, 1941), con le sue contraddizioni e la sua immensa e misteriosa villa. Ma anche ad Alfred Hitchcock con lo spionaggio e le concatenate indagini di Roger Thornhill (Cary Grant) nel suo Intrigo internazionale (North by Northwest, 1959). E ancora, i riferimenti alle scenografie geometriche e grigiastre di Jacques Tati in Playtime (1967), compresa l’analisi critica sull’alienazione e l’uniformazione dettata dalla globalizzazione economica e dal feroce capitalismo. Può anche darsi che siano solo suggestioni o eccessive interpretazioni, ma il solo fatto che queste scene riportino alla mente tali capolavori è l’ulteriore prova della viscerale abilità creativa di questo regista nel realizzare determinati microcosmi visivi. Dall’universale al particolare, dal cinema classico al contemporaneo.

Il palcoscenico andersoniano, anche questa volta, è popolato da personaggi talmente folli e squilibrati da rimanere impressi a lungo nella mente: un misterioso entomologo, una coppia di eccentrici uomini d’affari, un’intraprendente cugina e un immancabile «acerrimo» nemico; figure interpretate da Micheal Cera, Tom Hanks, Bryan Cranston, Scarlett Johansson e Benedict Cumberbatch. Con le loro stranezze ed elementi iconici, caratteriali e visivi, trasformano sempre l’esperienza filmica – senza dimenticare Bill Murray che interpreta Dio. Riguardo a quest’ultimo personaggio e alle parti della storia che lo riguardano, il regista di Houston, come in The French Dispatch e Asteroid City, alterna le sequenze a colori con quelle in bianco e nero, che viene utilizzato per caratterizzare le scene in cui il protagonista immagina-sogna di essere nell’aldilà, uno stacco tra la luminosità della vita e l’oscurità della morte.

Il fascino de La trama fenicia risiede nella sua geometrica imprevedibilità e nell’attitudine di amalgamare le influenze e percezioni culturali, da oriente a occidente. L’estetica non cambia, un film di Wes Anderson rimane sempre un film di Wes Anderson, almeno fino a oggi. Le storie illogiche e bizzarre trovano sempre un equilibrio perfetto con i personaggi che le abitano, attraverso i loro innumerevoli difetti e miseri pregi. Il surrealismo cinematografico esplora e tratteggia la società reale e contemporanea, dove un magnate può viaggiare con una valigetta di bombe a mano e nello stesso tempo cercare l’approvazione di una figlia.