La solitudine è collettiva

Leggere "Città sola" di Olivia Laing

Vi siete mai chiesti quale sia il segreto dei quadri di Hopper? Cosa catturi lo sguardo e lo spinga ad indagare più a fondo fino a diventare parte stessa del dipinto? Ho sempre creduto che avesse a che fare con la luce, ma solo leggendo lo splendido libro della scrittrice inglese Olivia Laing ho scoperto che in realtà la risposta era un’altra: la solitudine.

Ogni quadro emana un palpabile, enigmatico sentimento di solitudine, come se ciascun personaggio raffigurato fosse racchiuso in un’impermeabile bolla di vetro in grado di contenere i suoi pensieri, i suoi segreti; in breve, una storia che rimane inconoscibile allo spettatore, solo in parte rivelata attraverso uno scorcio, un’occhiata rapida e fugace nell’immensità sconfinata di un’esistenza.

Ecco cosa ci lega segretamente ai soggetti raffigurati nelle stanze semibuie o assolate, seduti o in piedi, sempre in perenne attesa di qualcosa, immersi in una quiete silenziosa che pare sul punto di essere interrotta: è un sentimento comune, che tutti sperimentiamo nel corso dell’esistenza, eppure quasi sempre taciuto, come una condizione di cui vergognarsi.

Credo che i libri più belli siano quelli che ti costringono a pensare, e con Città sola di Olivia Laing (il Saggiatore, 2018) è accaduto proprio questo: ogni parola fendeva a fondo la mente, la costringeva a riflettere, ad attraversare tempo e spazio a mille all’ora per cogliere tutta la profondità di quanto era narrato. Perché leggere Città sola”è soprattutto uno straordinario esercizio di empatia: tocca delle corde sottopelle, la scrittura si sovrappone al suono assordante dei nostri silenzi e ci pone allo specchio, fronte a fronte, con un’umanità condivisa.

Può sembrare paradossale parlare di solitudine in un’epoca incredibilmente social, sacrificata all’altare dell’iperconnessione a tutti i costi, dove l’individuo non sembra mai esistere in quanto tale ma viene continuamente legittimato dalla comunità: dai like, dalle interazioni, dai bip delle notifiche e dei messaggi in chat. Eppure questo libro deve il suo successo proprio all’aver toccato un argomento «tabù»: Olivia Laing toglie dalla solitudine ogni stigma di vergogna e indegnità mostrando a tutti noi che «stare soli» è un’arte che abbiamo perduto.

Spesso la solitudine è l’altra faccia della sensibilità esasperata, quel comune denominatore che appartiene solo agli artisti, ai poeti, agli scrittori e ai folli. Ciascuno dei protagonisti delle biografie raccolte in questa storia: da Edward Hopper ad Andy Warhol, da David Wojnarowicz a Henry Darger, possiede tutte queste caratteristiche: arte, genio, creatività, paranoia e un pizzico di follia.

Ma c’è anche un altro aspetto che accomuna tutte queste storie: un profondo sentire, un amore totale, invincibile e disperato per l’umanità intera.

La Laing traccia una mappa visuale della città di New York ripercorrendo le vite di questi straordinari artisti, cercando in ciascuna di queste singolarissime esistenze un senso, una risposta alla solitudine da lei stessa provata in seguito a una cocente delusione amorosa che la spinge a fare i conti con la propria vulnerabilità in una città immensa e cosmopolita, che ai suoi occhi improvvisamente vuota.

Rovesciando la biografia nell’autobiografia Olivia Laing crea un romanzo eterogeneo che sembra rispecchiare perfettamente la narrazione del nostro tempo: ci parla di arte, cinema, psicanalisi, esperimenti sociali (la Teoria dell’Attaccamento di Bolwby; l’oggetto transazionale di Winnicott), con una scrittura agile, vulcanica, che non scade mai nel nozionistico. Si chiude il libro con la sensazione di aver compiuto un viaggio attraverso gli anni, la storia; di aver percorso a piedi i quartieri più bui e sordidi di New York; ed infine di aver colto una verità essenziale della vita, una verità nascosta che si scopre solo dopo aver scavato a fondo ed essersi impiastricciati le unghie di terra, dopo aver toccato l’abisso dove vivono solo le pulsioni più primordiali.

In questo libro Laing ci racconta anche le vicissitudini dei reietti, degli esclusi, dei geni mancati, come quella di Valerie Solanas che passerà alla storia per aver sparato ad Andy Warhol. L’isolamento e i traumi privati diventano esperienze universali e condivise; come se l’autrice avesse sollevato un velo per mostrarci ciò che finora è sempre stato taciuto.

Fortissime ed evocative le pagine dedicate all’epidemia di Aids degli anni ’80 che si applicava alle persone come uno stigma sociale, il cosiddetto «cancro dei gay», provocando inevitabilmente l’esclusione sociale come fu teorizzato da Susan Sontag nel saggio La malattia come metafora.

Laing ricrea con efficacia la paura contagiosa, la diffidenza, l’ansia nociva che si respirava negli anni in cui l’Aids appariva un male oscuro e incurabile; e infine dà voce a tutte le vittime uccise, oltre che dalla malattia, dalla solitudine e dall’indifferenza dello Stato, come l’artista David Wojnarowicz cui fu dedicato il primo “funerale politico” dell’epoca, il 29 luglio 1992.

Le ceneri di David vennero sparse dalla folla nel giardino della Casa Bianca, in cui si era appena insediato il Presidente George Bush. «Dov’è David adesso?» si chiede malinconica l’autrice; ma alla domanda segue subito una risposta confortante, consolatoria: «Vive nelle sue opere, e in tutti coloro che le guardano». Il concetto di arte sembra così racchiudere il significato stesso di un’esistenza.

Ci sono tante cose che l’arte non può fare. Non può riportare in vita i morti, né sanare le liti tra amici, non può curare l’Aids, né fermare il ritmo dei cambiamenti climatici. Eppure ha delle funzioni straordinarie, delle abilità tutte sue di negoziazione tra le persone, comprese quelle che non si incontrano mai ma che pure si insinuano l’una nell’altra arricchendosi a vicenda. E sì, può creare un senso di intimità; può davvero curare le ferite e, meglio ancora, dimostrare che non tutte le ferite hanno bisogno di essere curate e che non tutte le cicatrici sono brutte.

Città sola racchiude un caleidoscopio di storie, è come una lente di ingrandimento puntata sul concetto astratto e poco indagato di «solitudine» che costringe la definizione a declinarsi nelle sue molteplici rappresentazioni.

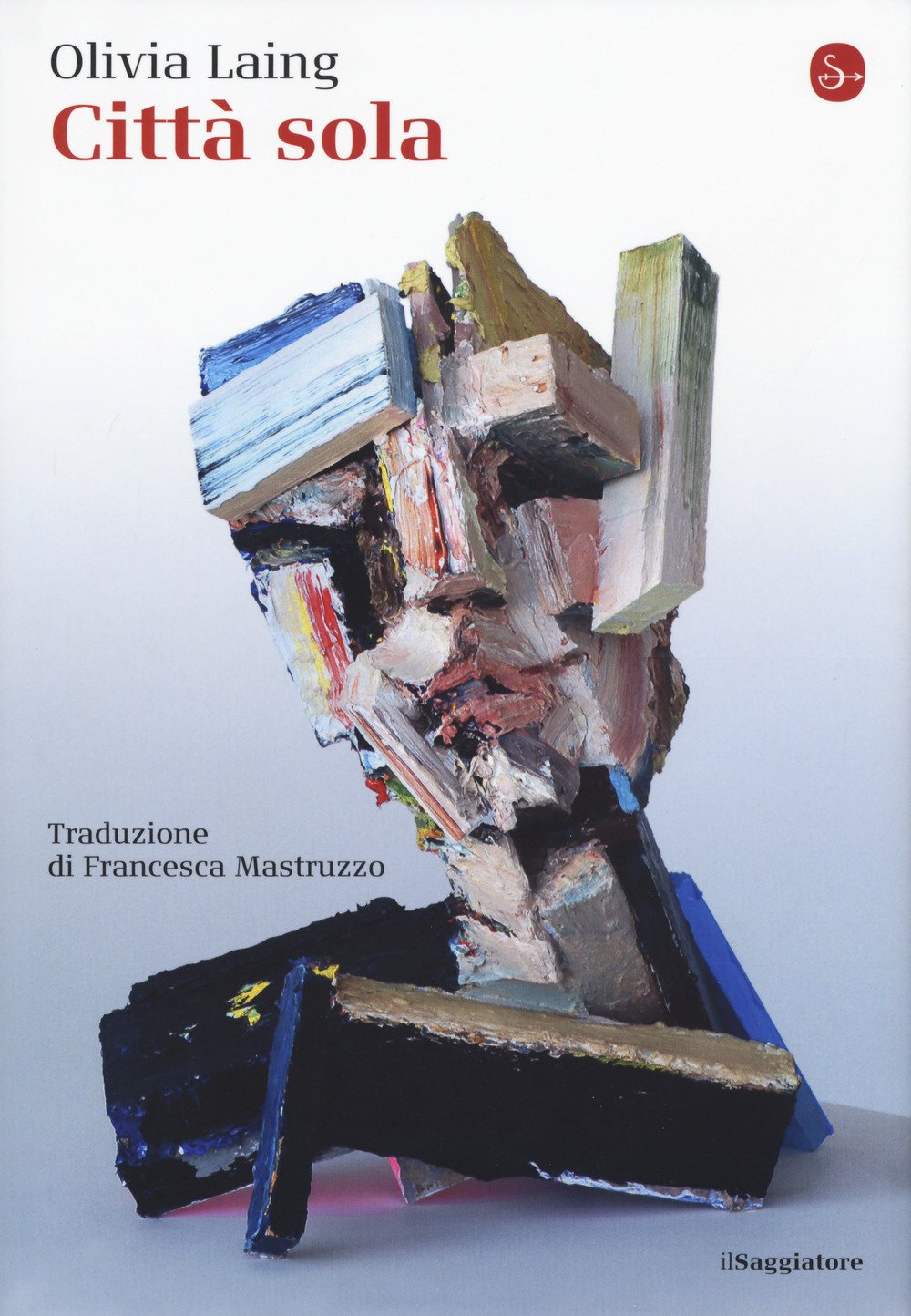

L’immagine di copertina scelta per l’edizione italiana, a questo proposito, appare significativa: è un autoritratto di Erik Olson, raffigura un volto formato dall’unione di tante singole unità geometriche che si radunano fino a comporre un unicum. La sintesi perfetta di quanto Laing cerca di narrare nel suo libro ibrido – un po’ romanzo, un po’ saggio, un po’ autobiografia – dicendoci che la solitudine è collettiva, è un luogo molto affollato, proprio come una metropoli dove la gente passa senza sosta, sfiorandosi senza mai guardarsi negli occhi.

Pur raccontandoci storie, persone e avvenimenti apparentemente distanti da noi, Olivia Laing ci offre un ritratto dolceamaro del nostro tempo. Lo si deduce soprattutto dai capitoli finali, i più significativi, in cui fa capolino la rete potente e invisibile attorno cui ruota il nostro mondo globalizzato: internet.

In uno dei capitoli conclusivi, intitolato I fantasmi del rendering, l’autrice analizza l’interconnessione umana nell’era digitale partendo dalla propria personale esperienza di stretta e quasi narcotica dipendenza da Twitter.

Internet, afferma Laing, è in un certo senso venuto in soccorso dell’universale senso di solitudine soddisfacendo i nostri bisogni sociali senza chiederci di esporci direttamente al di là dello schermo. Il sollievo offerto dallo spazio virtuale, dall’essere sempre connessi, dall’avere il controllo; ma la gente senza rendersene conto si ritrova rinchiusa, intrappolata nella propria rete dove sono gli algoritmi a gestire i complessi meccanismi delle relazioni interpersonali.

La contemporaneità è una solitudine frammentata, come dimostra la pluralità inconsistente di relazioni sulle piattaforme social. Questi argomenti sembrano toccare un nervo scoperto della nostra struttura sociale, in cui tutto è interconnesso eppure appare irrimediabilmente diviso: perché la solitudine è una condizione umana e universale che nessun surrogato tecnologico potrà mai occultare. Nella solitudine risiede la vulnerabilità, certo, ma anche la nostra risorsa più vera e preziosa: l’individualità, che trova la sua massima rappresentazione nell’arte.

Se c’è una lezione che questo periodo difficile e incerto di reclusione forzata ci sta disvelando è proprio questa: fare i conti con la nostra solitudine e non averne paura, non tacerla, non subirla, ma trasformarla in una straordinaria risorsa. È il messaggio sotteso tra le righe di Città sola, ed è una delle verità primarie che la lettura ci insegna fin da quando impariamo a specchiarci tra le pagine di una storia: «Scoprire che i tuoi desideri sono desideri universali, che tu non sei solo o isolato da nessuno. Tu appartieni» scriveva un certo Francis Scott Fitzgerald.