Brevi appunti su famiglie schifose: Stead e Franzen

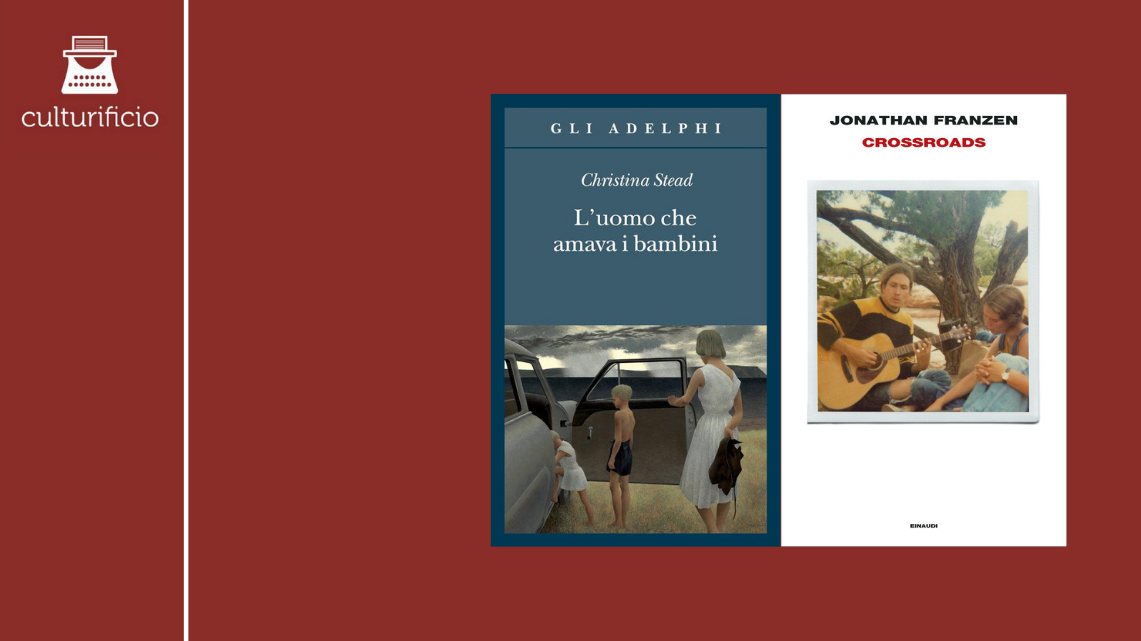

“L’uomo che amava i bambini” e “Crossroads”

«Sai, Donnina», disse «Papi ha letto una bella storia, di una brava mamma e di una brava bambina. Una storia dolce e gentile che fa tanto piangere il tuo piccolo Sam, poverino». «È triste, Papi?» «È triste e lieta. Proprio come la nostra povera, piccola, stupida, buffa vita umana; ma finisce bene perché, dietro la loro ostinazione e la loro cecità, queste sono brave persone. Si amano veramente, anche se a tratti sembrano propensi a cavarsi gli occhi a vicenda, e alla fine scoprono che non si odiano poi tanto come pensavano. La gente è fatta così, cara la mia Troglodita minore. Ama la gente, piccola Occhiscura, sii sempre innamorata del tuo prossimo e sarai felice. E, quel che conta di più, farai del bene».

«Tutte le famiglie felici sono uguali, ogni famiglia infelice è infelice a modo suo», scriveva Tolstoj. E infatti sono molto diverse le due famiglie americane al centro di questo articolo, non soltanto per la loro prima e più ovvia distanza, quella cronologica: da un lato i Pollit, usciti dalla penna di Christina Stead nel 1940, protagonisti di L’uomo che amava i bambini (Adelphi, traduzione di Floriana Bossi), dall’altro gli Hildebrandt, descritti nell’ultimo romanzo di Jonathan Franzen (Einaudi 2021, nella traduzione di Silvia Pareschi). Qual è allora il senso di scrivere un articolo che unisce i loro destini? Nessuno, probabilmente. Uno dei pochi punti di contatto è che nel 2010 Franzen scrisse sul «New York Times» una recensione intitolata Rereading ‘The Man Who Loved Children’, dove lo descrisse come un libro che a ogni rilettura lo fa «tornare a casa»: tanto mi basta.

Una prima evidente distanza è il rapporto che i due romanzi intrattengono con lo spaziotempo. Franzen cala pienamente i suoi personaggi nel cronotopo predisposto: gli Hildebrandt si muovono tra l’acuirsi della frattura generazionale e la moda anni Settanta; la guerra in Vietnam e il Midwest; l’Arizona dei navajo, i 78 giri e Leaving on a Jet Plane. I Pollit invece sembrano vivere in una bolla tutta loro. Stead aveva inizialmente ambientato il romanzo in Australia, ed era stato l’editore a dirottare Sam Pollit e la tribù dei suoi figli in America, temendo che altrimenti i lettori non sarebbero stati interessati al libro – che, ahimè, non ha comunque avuto la fortuna che meritava.

In L’uomo che amava i bambini lo spazio esterno dunque non è importante, e anche il cambio di casa da Washington al Maryland è più che altro un passaggio da Tohoga House a Spa House, perché il mondo ruota intorno alla loro casa, la loro casa è l’intero mondo, ogni cosa si chiude su sé stessa, collassa verso l’interno, anche se ciò che accade fuori influisce di continuo sui fragilissimi equilibri domestici. Tanto che nei rari capitoli in cui cambia la scenografia – penso ad esempio alla trasferta in Malesia di Sam –, ci si sente risucchiati verso la casa dei Pollit, se ne avverte una sorda mancanza e si vuole tornare dentro quelle asfissianti quattro mura. Che sia l’Australia o l’America insomma non conta nulla, non cambia nulla, leggendo si vive con e dai Pollit.

In Crossroads c’è invece una persistente spinta centrifuga, c’è il movimento – Clem all’inizio è lontano da casa, via per l’università; una serie di flashback ci riportano ai primi momenti di Crossroads, all’infanzia difficile di Marion; viene descritto lungamente il periodo in Arizona di Russ – e allo stesso tempo c’è un oscillante vagare tra il Bene e il Male, in un bivio pitagorico che tutti i membri della famiglia Hildebrandt si trovano a contemplare, tra droga, guerra, tradimenti, menzogne.

Altra grande differenza: dal mio punto di vista, Christina Stead è riuscita dove Franzen ha invece vacillato. In Crossroads l’intera storia gira sui coniugi e sulle loro colpe ataviche; né la bella Becky, né il maggiore Clem né Perry riescono davvero a reggere il confronto con la profondità che Franzen dona a Russ e Marion Hildebrandt, tanto che si vorrebbe leggere soltanto di loro. Invece in L’uomo che amava i bambini si staglia ben definita e indipendente la figura di Louie, che già di per sé varrebbe la fatica (piacevole, ma pur sempre tale) di leggere questo lungo romanzo.

Guardiamo ora un po’ più da vicino il pater familias del primo romanzo, ispirato alla figura del padre di Stead. Sam Pollit crea una lingua per i suoi bambini – che poi usa saltuariamente pure per i figli dei vicini o per l’amica della figlia maggiore –, ma sorprende che non riesca mai davvero a farsi capire. E li ama, vorrebbe essere padre di tutti i figli del mondo, eppure non se ne prende davvero cura, in un rapporto oppressivo e malsano. Nessuno dei figli Pollit del resto può avere i suoi spazi, perché lui li assorbe e li riempie tutti, quasi fagocita la loro personalità. Ed è indicativo ancora una volta il comportamento in opponendo di Louie che, mentre subisce l’ennesimo discorso inconcludente del padre, risponde – per iscritto però, lontana dal genitore anche nel modo di comunicare – «Taci, taci, taci, taci, taci, non sopporto il tuo vaniloquio, oh, quanto parli a vanvera, cos’è che potrà farti tacere, taci, taci…».

Pollit regala ai suoi figli parole, collane di parole, giochi e giocattoli di parole vuote, cantilene nonsense nella Domenica-grandomenica, storie sui suoi colleghi di lavoro dai nomi storpiati (Crazy-Daisy, Pelleossa, Fifì, Dirty-Jack, Smith il bavoso, Abbecedario Davies), soprannomi allitteranti e onomatopeici per i figli (per Louie, tra gli altri, Lulubimba, Lulu, Lulocca). Ma dietro le belle parole si nasconde un vuoto esistenziale spaventoso, un’incapacità di rapportarsi con gli adulti, una mancanza di argomentazioni: Sam Pollit è un inetto di bell’aspetto, maschilista pervaso da convinzioni puritane; un personaggio detestabile, un uomo razzista con il complesso del white savior che si fa amare dai suoi bambini soltanto finché riesce a plasmarli e a far credere loro che il sole risplenda al suo comando e la pioggia gli obbedisca.

Franzen scrive che «Sam non è un mostro. Il talento di Stead consiste nel rendere palpabile, pagina dopo pagina, il bisogno e la debolezza infantili alla radice della sua arrogante mascolinità, spingendo il lettore a compatirlo e a trovarlo simpatico, e quindi divertente». Eppure io l’ho odiato per tutto il tempo ed è proprio per questo che credo sia un personaggio indimenticabile.

Mentre ho avvertito un forte fastidio nei confronti di Sam Pollit, non ho odiato Russ Hidlebrandt, per me la punta di diamante di Crossroads. In realtà mi rendo conto di quanto possa essere parziale questa affermazione: nelle tantissime recensioni fioccate dopo l’uscita, così come in tanti commenti di lettori che ho scovato tra i social, Russ viene definito il peggior personaggio creato da Franzen. Eppure è senza dubbio il mio preferito, colto nelle sue debolezze, ipocrita e indeciso, incapace di farsi rispettare e ancora di più amare nella sua famiglia e all’interno del gruppo giovanile di Crossroads (pensando al confronto con Rick Ambrose, che sembra riuscire sempre dove lui fallisce, mi è venuta in mente quella frase di Dagerman, in uno dei miei racconti preferiti: «Ci sono persone che non fanno niente per essere amate e lo sono lo stesso e altre che fanno di tutto per essere amate e non lo saranno mai»). Perché Russ, spesso in maniera sbagliata e goffa, prova a fare la cosa giusta senza però riuscirci, con il suo ingombrante bagaglio di bigottismo, preda di impulsi bassi e meschini, così terribilmente umani.

E cosa resta come minimo comune multiplo alla fine di queste mille e passa pagine? Due famiglie disfunzionali; le croci dei rapporti matrimoniali; l’asfissia religiosa; i sogni adolescenziali; i pettegolezzi e il peso delle apparenze; l’ambizione e il desiderio di non essere nessuno, alla Franny e Zooey, i tradimenti immaginati, fantasticati, sfiorati, realizzati; i giochi in giardino, i soldi che a fine mese non bastano; le litigate che finiscono con i piatti rotti; il sesso veloce e rabbioso; l’odio improvviso e irrazionale; i pensieri e le azioni più terribili che possono covarsi solo nei rancori familiari.

Ci resta la letteratura e il suo occuparsi, come diceva Wallace, «di cosa vuol dire essere un cazzo di essere umano».