Razzolare «Male» (1978-1982)

quando la satira diventa realtà

Meglio un verisimile impossibile che un possibile inverisimile.

Ai tempi del politicamente corretto la satira ha cambiato forme e talvolta si manifesta obliquamente, tramite un alfabeto cifrato, per esempio attraverso la cabala dei meme, rivolti soprattutto a giovani che potrebbero non coglierne appieno il potenziale eversivo fruendoli soltanto in modo disimpegnato e acritico. La satira intercetta il malcontento popolare, mina le convenzioni sociali, permette agli artisti e al pubblico di esprimersi e di rappresentare attivamente la loro identità in quanto cittadini, di opporsi all’egemonia culturale nel velleitario e non per questo inutile tentativo di scardinarla, suggerendo una visione alternativa della realtà. Oggi, buonismo a parte, si può scrivere pressoché qualsiasi cosa e dunque in fondo non ci scandalizza più niente – o quasi.

Eppure ci fu un’epoca in cui partecipare al dibattito politico attraverso il linguaggio della satira assumeva un significato scopertamente più militante. È quello che avvenne per qualche anno dal febbraio del 1978, quando uscì il primo numero di una rivista la cui redazione sarebbe stata composta da alcune tra le menti più creative di quella temperie culturale, tra illustrazioni, fumetti, testi, grafiche e performance: «Il Male».

Fu lo spazio che più di ogni altro divenne l’espressione creativa di un cambiamento di abitudini e di mentalità, un luogo in cui, pubblicazione dopo pubblicazione, venivano smascherate le antiche contraddizioni che solcavano il paese, dopo la morte della politica per come era intesa fino alla crisi dei partiti di massa, dopo quella che Pasolini sulle pagine del «Corriere della Sera» già qualche anno prima aveva definito «mutazione antropologica».

«Il Male» usciva a cadenza settimanale e vendeva più di centomila copie a numero. Uno dei marchi di fabbrica della rivista fu la realizzazione di falsi dei maggiori quotidiani di allora, quando il giornale rappresentava ancora la principale fonte d’informazione e di riflessione sul mondo. Ieri come oggi, chiunque abbia una certa familiarità con una scienza qualunque sa che l’oggettività non esiste e che, anche inconsapevolmente, interpretiamo tutto. Una delle conseguenze più elementari di questo assunto è che persino il modo in cui si raccontano i fatti è sempre parziale, veicola un’idea di mondo e di società, eredita e diffonde un determinato sistema di valori. Le interpretazioni contano tanto quanto i fatti, e certe volte, benché sia un’affermazione controversa, anche di più.

La falsificazione di una notizia non era di certo un’invenzione dei redattori della rivista, si innestava su una tradizione erudita e dissacrante di matrice illuminista, e sarebbe poi approdata all’uso strumentale, ideologico e non soltanto economico delle fake news, ai meme, ai deep fake e insomma alla società contemporanea, con tutti i suoi inquietanti e rapsodici anglicismi.

Naturalmente ci sono differenze sostanziali, patti impliciti, sostrati comuni tra creatori e fruitori. Per quegli artisti infatti la manipolazione di una realtà talvolta assurda e inaccettabile, oltre ad avere di per sé una qualità intrinseca come prodotto culturale, era un mezzo di demistificazione sociale e politica, un ribaltamento spesso grottesco dei punti di vista, una critica all’ideologia dominante espressa in un linguaggio che faceva inorridire i benpensanti, metteva alla gogna il senso comune, la pudica e mansueta normalità dell’italiano medio, e forzava le maglie della censura – tant’è che i suoi numeri venivano sistematicamente sequestrati. Non si trattava solo di invenzioni su carta, come quando, al Pincio, i redattori de «Il Male» e alcuni fiancheggiatori tentarono di installare un mezzo busto di marmo dell’onorevole Andreotti, con i fasti di una cerimonia di inaugurazione e un discorso celebrativo di Roberto Benigni.

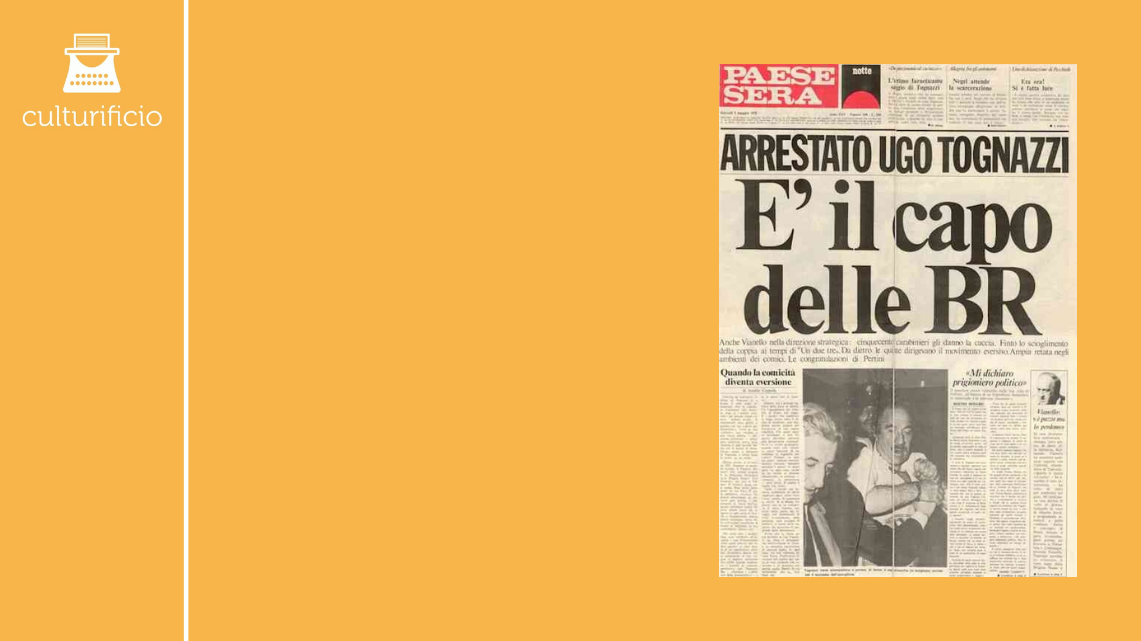

Nei quattro anni di vita della rivista, ora documentati in un volume edito da DeriveApprodi (2024) a cura di Mario Canale, Giovanna Caronia e Angelo Pasquini, i falsi furono decine e decine. Alcuni sarebbero diventati iconici, come il primo, allegramente libertario, quando su una prima pagina de «La Repubblica» era scritto a chiare lettere che Lo Stato si è estinto, oppure quello apparso su un sedicente numero del «Corriere dello Sport», Annullati i mondiali, quando l’Italia aveva appena perso contro l’Olanda – magicamente accusata di doping – ed era uscita dalla competizione, fino ad arrivare al falso più emblematico de «Il Male»: Arrestato Ugo Tognazzi. È il capo delle BR. Per mettere in scena questa beffa con la complicità del protagonista vennero contraffatte le prime pagine di ben tre quotidiani destinati al grande pubblico: «Paese sera», «Il Giorno» e «La Stampa». Uscì il 3 maggio del 1979. Aldo Moro era stato rapido il 16 marzo dell’anno prima ed era stato ritrovato il 9 maggio nel portabagagli di una Renault 4 in via Caetani. Durante gli anni di piombo e della strategia della tensione tutta Italia era alla ricerca di un capro espiatorio per riuscire a convivere con una violenza capillare e quotidiana, e più di una persona voleva smascherare il cosiddetto «Grande Vecchio», un’oscura presenza che avrebbe ordito trame per governare il paese. C’erano i giusti presupposti per scatenare un finimondo. E difatti gli italiani credettero ai titoli maliziosamente sensazionalistici de «Il Male» e Ugo Tognazzi, per qualche tempo, diventò il capo delle Brigate rosse.

Un altro falso memorabile della rivista plagiava ancora una volta «Il Corriere della Sera» con un titolo esilarante e all’apparenza distopico: Da un’altra galassia hanno raggiunto la Terra. L’uomo non è più solo nell’universo. Dal momento che su «Il Male» la maggior parte dei contributi veniva pubblicata anonima o sotto pseudonimo, sul labile confine tra verità e finzione Umberto Eco poté permettersi, passando quasi inosservato, di scrivere un articolo, Il marziano assente, attraverso cui si interrogava sulle carenze culturali dei terrestri, soprattutto degli italiani, in relazione a quei visitatori così esotici.

I redattori assumevano identità diverse e disintegravano così il concetto di autorialità, come del resto accadeva sul versante della critica letteraria già a partire dagli anni Sessanta, peraltro anche grazie alle acquisizioni teoriche dello stesso Eco.

«Ho passato gran parte della mia vita nelle redazioni dei giornali ma altrove non ho mai ritrovato quello che al “Male” era un metodo», scrive a tal proposito Cinzia Leone, una delle redattrici della rivista, «testi scritti a due, a quattro e più mani, e vignette pensate da uno, disegnate da un altro e colorate da un altro ancora in una sorta di “Io collettivo” dove le individualità moltiplicavano il potenziale espressivo» (p. 249).

Anche Leonardo Sciascia si prestò al divertissement del rovesciamento sovversivo consentito dal falso, al gioco della contaminazione tra i diversi gradi di verità. Intervenendo su un falso «Giornale di Sicilia», infatti, approfittò dell’ambiguità del contesto e fece dei nomi di personalità affiliate a Cosa Nostra.

Pochi sanno che su «Il Male», prima della sua pubblicazione e con un titolo fittizio, Italo Calvino volle pubblicare un capitolo del romanzo Se una notte d’inverno un viaggiatore. Allora non se ne accorsero neanche i critici letterari, e Calvino era uno scrittore italiano di punta.

Sopravvissuto a denunce, sequestri e minacce, «Il Male» continuerà a uscire fino al 1982, poi resusciterà con una pubblicazione pensata appositamente per l’ascesa berlusconiana in vista delle elezioni del 1994, e riaffiorerà di tanto in tanto cambiando nome, forma, medium e identità, senza dimenticarsi delle sue origini.

«Il Male» non è morto, viva «Il Male»!