“The Love of Books” – l’arte salvata a Sarajevo

Salvare i documenti della civiltà equivale, a mio parere, a salvare vite umane. I libri sono il nostro passato, le nostre radici. Senza il passato, non abbiamo né presente né futuro (Mustafa Jahic).

Molte persone se sentono nominare Sarajevo, influenzate dalle proprie reminiscenze scolastiche, potrebbero pensare al noto attentato che diede il via al primo conflitto mondiale. La città, per secoli avamposto ottomano e oggi capitale della Bosnia Erzegovina, ha rappresentato un crocevia di culture, un ponte tra l’Oriente e l’Occidente. La sua storia, a partire dal XVI secolo, è caratterizzata dalla faticosa coesistenza di diversi gruppi etnici e religiosi, un equilibrio che all’inizio degli anni Novanta si sgretola. Con la morte di Tito e la progressiva dissoluzione della Jugoslavia, da cui nacquero diversi stati nazionali, infatti, la cosiddetta area balcanica – una definizione assai discussa se non sul piano strettamente geografico – viene attraversata dai conflitti passati alla storia come Guerre jugoslave (1991- 2001). È in questo scenario che si inseriscono il violento scontro tra serbi e bosniaci – gli uni a prevalenza ortodossa, gli altri principalmente musulmani – e l’assedio di Sarajevo, durato per ben quattro anni, più di millequattrocento giorni, dal 1992 al 1996.

Le condizioni della città durante l’assedio furono disumane: la popolazione rimase per mesi senza elettricità, la vita quotidiana degli abitanti fu profondamente segnata dalla crudeltà degli assedianti e dall’inedia, con mancanza di acqua e cibo, che talvolta costrinse gli abitanti a nutrirsi di erba, con persone che per cercare di salvarsi la vita furono costrette a scegliere tra l’abbandono delle proprie case verso un futuro incerto e la costante paura dei cecchini, appostati dietro le finestre dei palazzi – al punto che una delle vie principali della città fu ribattezzata Sniper Alley – che colpivano indiscriminatamente civili e luoghi, come dimostra il bombardamento del reparto maternità dell’ospedale (26 maggio 1992). Il massacro avvenuto nel maggio 1992 in Vaso Miskin, una delle principali arterie della città, portò alla morte di diciannove persone in fila per il pane e al ferimento di altre 157. Furono queste le prime immagini che vennero diffuse dai media internazionali e che rivelarono al mondo le atrocità di ciò che stava avvenendo entro i confini della civilissima Europa, un assedio la cui storia è ancora impressa sui muri di palazzi, segnati da fori di proiettili, e sull’asfalto delle strade, su cui è ancora possibile vedere le rose di Sarajevo, colate di resina rossa nei colpi di mortaio.

In un clima di precarietà così capillare, anche rischiando la propria incolumità, alcuni hanno cercato di prendersi cura di libri e manoscritti, per tutelare l’immenso patrimonio artistico e culturale del paese. I luoghi del sapere, del resto, come avviene dall’alba dei tempi, sono bersagli privilegiati di chi, oltre a conquistare, desidera annientare le radici di un popolo: tra gli esempi più recenti si può ricordare la distruzione di Palmira da parte dei miliziani dell’Isis o l’attuale profanazione di musei e biblioteche nel contesto della guerra tra Russia e Ucraina. Durante l’assedio di Sarajevo è stata l’iniziativa dei singoli cittadini a salvaguardare il patrimonio librario di una delle biblioteche più importanti della città, quella dedicata a Gazi Husrev, al cui interno erano custoditi anche manoscritti antichi e preziosi.

The Love of Books: a Sarajevo Story, disponibile sul canale YouTube della biblioteca, racconta attraverso un connubio fra interviste, filmati e ricostruzioni di come coloro che lavoravano al suo interno si ingegnarono per portare al riparo oltre 10.000 volumi da un luogo all’altro della città. Mustafa Jahic, direttore della biblioteca dal 1987 al 2014, ricorda che quando Sarajevo venne assediata uno dei suoi primi pensieri riguardò proprio i libri, tanto che passò alcune notti nella biblioteca per vegliare su di loro. L’idea di metterli in salvo fu realizzata grazie alla collaborazione del personale, tra cui Lotumba Hussein, guardiano notturno, e Džehva Dudo, addetta alle pulizie, che contribuirono in prima persona all’operazione. Nel documentario sono ricostruiti attraverso le parole dei protagonisti alcuni momenti di questa storia: trasportarono i manoscritti più volte per le strade della città dentro scatole di cartone originariamente utilizzate per le banane, sotto la continua minaccia di cecchini che potevano sparare da un momento all’altro, riparandosi dietro qualsiasi superficie – persino dietro le lapidi – al solo scopo di tutelare l’enorme sapere che tenevano fra le mani.

Nello strenuo tentativo di proteggere i manoscritti, una volta depositati in un luogo ritenuto sicuro, Jahic cercò di far arrivare con l’aiuto di Muhamed Mušić, tecnico di microfilm, uno scanner per digitalizzarli e aumentare così le possibilità di salvarli dalla violenza dell’assedio. Il materiale necessario venne fatto arrivare dentro la città tramite un tunnel scavato dagli abitanti durante l’assedio per aggirare l’isolamento che i serbi avevano imposto loro. Questo trasporto clandestino però non risolse le criticità di fondo: Sarajevo per lunghi periodi non aveva a disposizione la corrente necessaria per mettere in funzione il macchinario, inoltre la mole del materiale da scannerizzare avrebbe richiesto tempistiche molto estese, addirittura anni. I manoscritti della biblioteca Gazi Husrev-Beg alla fine sopravvissero alla guerra, e con loro il patrimonio culturale che rappresentano: come ricorda a tutti nel documentario la studiosa Lamija Hadžiosmanović, esperta di filologia e storia bosniaca, «quando distruggi un manoscritto stai distruggendo la memoria di un popolo».

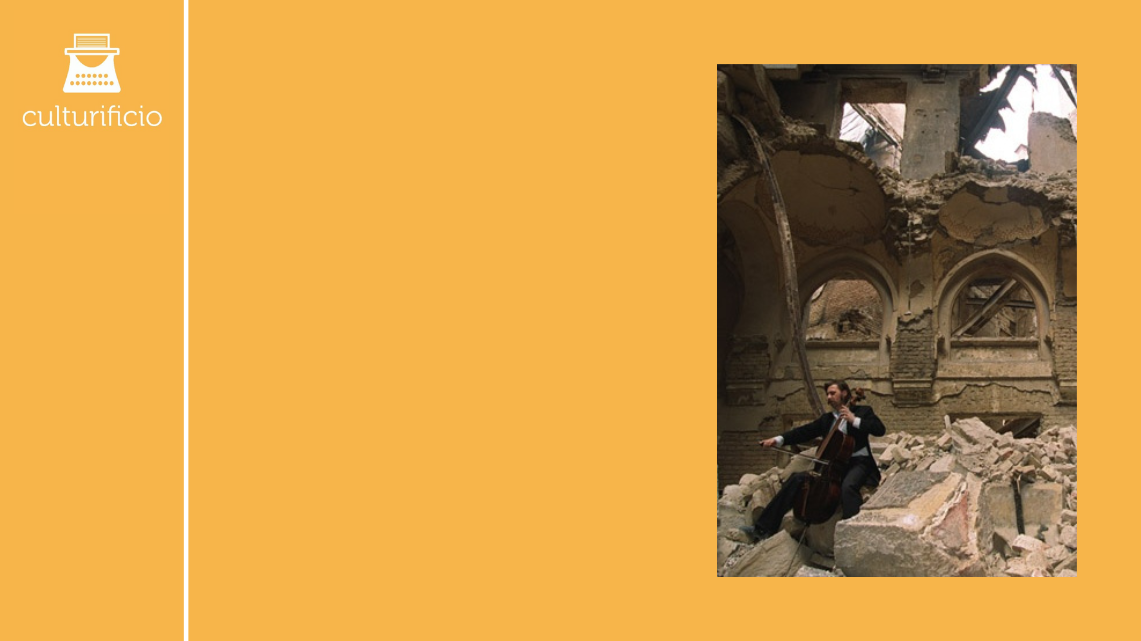

Dušan Toholj, un uomo che ha dedicato la propria vita ai libri nelle vesti di direttore della Biblioteca dell’Università di Sarajevo durante la guerra, condivide con gli spettatori un’importante e commovente riflessione: «Sono un serbo cristiano ortodosso, non sono un nazionalista e non sono vendicativo. Amo le persone e amo i libri. Quando tengo in mano un libro, vedo un uomo». I libri di cui era custode, tuttavia, bruciarono nell’incendio che si verificò la notte tra il 25 e il 26 agosto 1992 in seguito a un bombardamento e che fece scomparire per sempre migliaia di volumi. Fu un evento drammatico, dalla grande portata simbolica. Il 19 giugno 1994 l’Orchestra filarmonica di Sarajevo e il coro del Teatro Nazionale tennero un concerto nell’atrio della Biblioteca distrutta dal fuoco eseguendo il Requiem di Mozart. Anche Vedran Smailović, primo violoncello dell’Orchestra, del resto ricorse alla musica per esprimere il proprio cordoglio in memoria dei ventidue civili vittime di un attentato avvenuto il 27 maggio 1992. Lo fece suonando l’Adagio in Sol Minore di Albinoni per ventidue giorni consecutivi proprio tra le macerie della biblioteca. Le immagini del concerto attirarono l’attenzione internazionale sulla tragedia che stava colpendo la Bosnia. I libri, la musica, l’arte sono da sempre considerati anche forme di resistenza, per non cedere all’annichilimento della guerra, al senso di distruzione e al silenzio del dolore.

Per chiunque volesse approfondire la storia di Sarajevo durante l’assedio, qui il link di un archivio multimediale e interattivo.