L’universo naturale secondo Sylvia Plath

Stare sdraiata è per me più naturale.

Allora il cielo ed io siamo in aperto colloquio,

e sarò utile il giorno che resto sdraiata per sempre:

finalmente gli alberi mi toccheranno, i fiori avranno tempo per me.

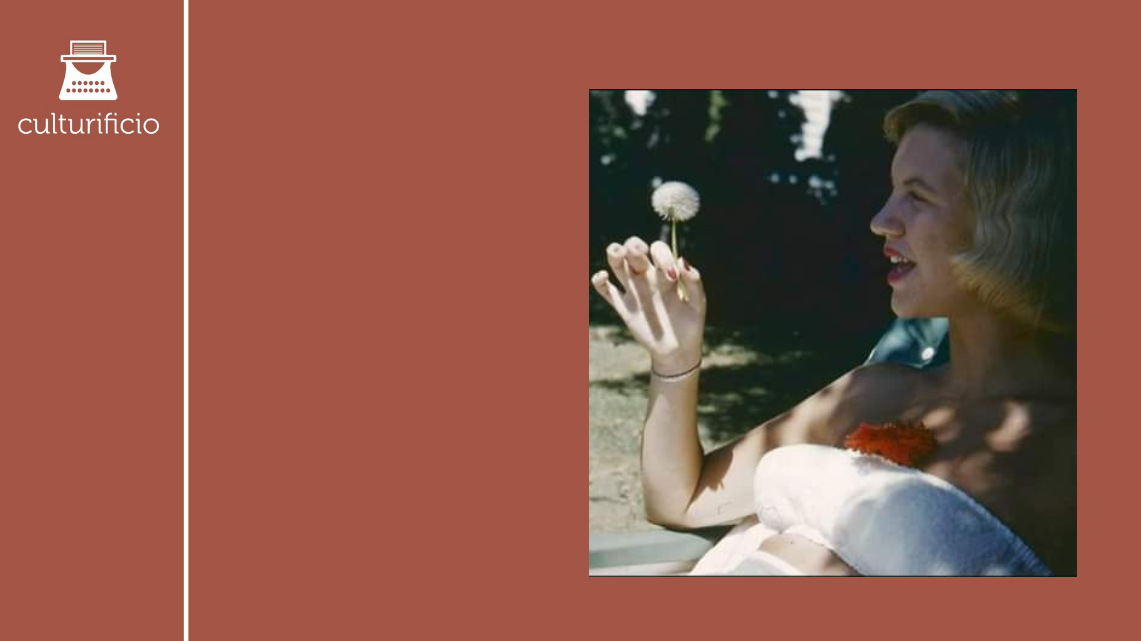

Quando penso a Sylvia Plath mi vengono in mente immagini lucide e al contempo struggenti, metafore chiare, tanto forti da arrivare a ferirmi – le sue parole sono sempre state in grado di capirmi e colpirmi, dandomi l’abbraccio e la spinta di cui non sapevo di aver bisogno. Le pagine bianche, per lei, erano tele di possibilità infinite, da cui ancora oggi fuoriescono rappresentazioni emozionanti, vivide al punto che – quando le leggo – se tendo la mano mi sembra di sentirle scorrere tra le dita. Scrivendo di sé, del suo dolore, della vita che le girava intorno e a volte la inghiottiva, della società in cui doveva esistere, l’autrice ha affrontato numerose tematiche in maniera estremamente personale, senza mai perdere il suo sguardo sul mondo, reale o immaginario che fosse.

Uno degli aspetti che mi ha sempre colpito – sia nella poesia sia nella prosa – è il suo rapporto con l’universo della natura: intimo, fondamentale, a tratti salvifico. Ovunque nella sua opera germogliano rappresentazioni ascrivibili al botanico – fiori, piante, frutti si ramificano dall’io di Sylvia Plath, dando una forma ai suoi pensieri e diventando espressione di una fortissima comunione tra lei e il mondo. Nella sua poesia Io sono verticale, citata all’inizio, emergono la potente entità di questa connessione e il suo valore rasserenante:

Confronto a me, un albero è immortale

e la cima di un fiore, non alta, ma più clamorosa:

dell’uno la lunga vita, dell’altra mi manca l’audacia.

Stasera, all’infinitesimo lume delle stelle,

alberi e fiori hanno sparso i loro freddi profumi.

Ci passo in mezzo ma nessuno di loro ne fa caso.

A volte io penso che mentre dormo

forse assomiglio a loro nel modo più perfetto –

con i miei pensieri andati in nebbia.

Il desiderio di un ricongiungimento con la natura, il voler «essere orizzontale», è molto più che un riferimento alla morte: esprime un disagio profondo che riguarda la finitezza dell’essere, che Sylvia Plath nei suoi diari descriveva come un sentirsi «orribilmente limitata», e che si contrappone all’infinitezza della natura. Diventare terra, farsi suolo, si dimostra la strada per sopperire a una sensazione di estremo sconforto, secondo una lettura più complessa e stratificata di quella che riconduce tutta la sua opera al solo tema della morte. Il dialogo con la natura, invece, è qualcosa di oltremodo vitale, nel senso che contiene vita in sé e nei modi in cui si articola tra le parole e le sensazioni dell’autrice.

Come ogni tipo di relazione intima, quella di Plath con la natura presenta delle conflittualità, dei punti bui e oscuri che sbocciano – ricoperti di luce – specialmente nelle sue poesie. Così, i fiori e le loro metafore provocano anche grandi turbamenti nell’animo della scrittrice: smuovono, scalpitano, indicano una via difficoltosa da percorrere e risvegliano traumi riposti in angoli lontani. In Tulipani, che richiama il ricovero in ospedale a seguito di un attacco di appendicite, i fiori eponimi rappresentano al contempo un dono e una condanna: la vita quotidiana, scandita da contentezze e grandi dolori, che per Plath si scontra con la sua anima pura, asettica, proprio come le mura del reparto in cui si trovava.

I tulipani sono troppo eccitabili, è inverno qui,

guarda quanto ogni cosa sia bianca, quieta e innevata.

Imparo la pace, mentre si posa quieta a me vicina

come la luce su questi muri bianchi, questo letto, queste mani.

Non sono nessuno; niente a che fare con le esplosioni.

Allo stesso modo la scrittrice parla dei papaveri, che sono «un dono, un dono d’amore/del tutto non richiesto»: in Papaveri in ottobre l’evento apparentemente miracoloso della fioritura in un mese ostile è comunque troppo da sostenere. La tempesta dei tulipani e il prodigio dei papaveri – apparentemente positivi – diventano avvenimenti complessi da subire: pur riconoscendone la grandiosità, lo stato emotivo di Plath la porta a volersi allontanare, a volte, da tutto ciò che pulsa insistentemente, che ci ricorda il nostro attaccamento a questa terra.

Eppure la natura ritorna in maniera più che ostinata nei suoi componimenti, agendo come soggetto sul mondo che la circonda, e non viceversa. Funghi, infatti, è una delle poesie più apertamente politiche e mostra un’innegabile connessione tra l’universo naturale e le soggettività marginalizzate:

Di acqua viviamo,

di briciole d’ombra,

garbati, chiediamo

pochissimo, nulla.

Quanti siamo!

Quanti!

Siamo mensole,

tavoli, siamo miti,

mangerecci,

sgomitiamo e spingiamo

anche senza volere.

Ci moltiplichiamo:

ora domattina

erediteremo la terra.

Siamo già sulla soglia.

I funghi di Plath sono le donne – trascurate, discriminate, ignorate – che resistono in una realtà che le vuole compresse, che nega loro espressione e libera scelta. I funghi di Plath sono le donne, ma in realtà potrebbero essere tutti i gruppi di persone che «senza un filo di voce,/allargano crepe,/spingon su per i fori». Qui, l’invisibilità e la lotta per l’esistenza diventano tematiche centrali, che scorrono attraverso il sangue degli umani e la linfa delle piante, che continuano a crescere e a moltiplicarsi nonostante vengano costantemente repressi. La forza di questa relazione sta, perciò, proprio in questo: nella similarità, nell’esperienza e nella ribellione.

Per descrivere la sua condizione di donna nella società dell’epoca, la scrittrice ha attinto dai riferimenti naturali anche in altre occasioni. La più famosa – e a mio parere anche la più emozionante – è la scena del suo romanzo La campana di vetro, in cui la protagonista Esther, suo alter ego, si scontra con i limiti della realtà patriarcale in cui esiste: un albero di fico si dipana dalla sua immaginazione, in cui ogni frutto rappresenta una possibile via da percorrere per il suo futuro. Il suo essere limitata dal mondo circostante in quanto donna, però, permette a Esther di sceglierne solamente uno:

E vidi me stessa seduta sulla biforcazione dell’albero, che morivo di fame per non saper decidere quale fico cogliere. Li desideravo tutti allo stesso modo, ma sceglierne uno significava rinunciare per sempre a tutti gli altri, e mentre me ne stavo lì, incapace di decidere, i fichi incominciarono ad avvizzire e annerire, finché, uno dopo l’altro, si spiaccicarono a terra ai miei piedi.

In questo passaggio, Plath plasma una rappresentazione che comunica sofferenza su molteplici livelli, tutti ugualmente potenti: il dolore di essere donna; il dolore di non poter cambiare questa condizione; il dolore di dover scegliere il male minore; il dolore di non riuscire a farla, questa scelta, e quindi di dover soffrire ancora di più e ancora più a lungo. Un innocuo albero di fico diventa quindi un ostacolo insormontabile, qualcosa che si desidera ma che non si può ottenere, e guardar marcire davanti a sé il proprio futuro – i frutti per cui si è aspettato troppo – è un’immagine incredibilmente vivida di quanto questa disperazione possa essere radicata in Esther e nel suo corpo.

Per questi motivi, il legame che sussiste tra l’universo letterario dell’autrice e quello naturale può essere considerato viscerale: i fiori, le piante, i funghi assumono sfumature e significati a seconda dello stato emotivo e del punto di vista attraverso cui Sylvia Plath comunica. Ciononostante rimangono un punto fermo, simboleggiando il legame con la vita che persiste, che a tratti si spezza, che aggira gli ostacoli o ne incarna anche alcuni. Così i pensieri sbocciano, i desideri crescono e le parole nascono e appassiscono, in un ciclo naturale che riguarda la mente, il corpo e l’ambiente circostante.

Ripensando all’ultima scena descritta, mi sono spesso chiesta perché a Sylvia Plath sia venuto in mente proprio un albero di fico per dipingere immaginativamente quella che ha sentito essere la sua condizione di vita limitante. Tralasciando il fatto che questo faccia riferimento a un racconto citato nelle pagine precedenti del romanzo, mi sono poi imbattuta in una descrizione – non so fino a che punto veritiera, ma per me estremamente evocativa – di come nascano e crescano i fichi: invece di essere frutti in sé, sono fiori ritratti, che sbocciano verso l’interno nascosti dal loro baccello. Ognuno è un’infiorescenza, che ha all’interno tanti frutti quanti sono i suoi acheni – i tipici piccoli semini. Quando mangiamo un fico, quindi, ne stiamo mangiando in realtà un numero non ben precisato.

Questa coincidenza mi ha da subito colpito, perché – in qualche modo – è così che mi sono approcciata alla scrittura di Sylvia Plath: non conoscendo la moltitudine che conteneva e scoprendola pian piano, rimanendo sempre più meravigliata mentre mi addentravo nelle sue infinite ramificazioni che ancora oggi continuano a rivelarsi a me. Ritratta in sé stessa, intenta a tratteggiare d’inchiostro le sue pagine e i suoi diari, così Plath sentiva di vivere, creando all’interno del suo guscio un immaginario in cui finalmente le sue innumerevoli infiorescenze potessero sbocciare.