Dissento dunque sono

“Il vento va e poi ritorna” di Vladimir K. Bukovskij

Solo al cimitero gli uomini raggiungono l’assoluta uguaglianza, e se volete trasformare il vostro paese in un cimitero, allora fatevi socialisti.

Al KGB ci dicevano apertamente: «Ci basta la persona, il reato lo troveremo».

Non ero un oggetto ma un uomo, e a nessuno avrei permesso di disporre della mia vita.

Oggi, 7 novembre, si celebra il Memento Gulag, la giornata di commemorazione delle vittime del Gulag, appunto. La data, come avrete intuito, coincide con quella della rivoluzione di Ottobre avvenuta – secondo il calendario gregoriano – il 7 novembre 1917.

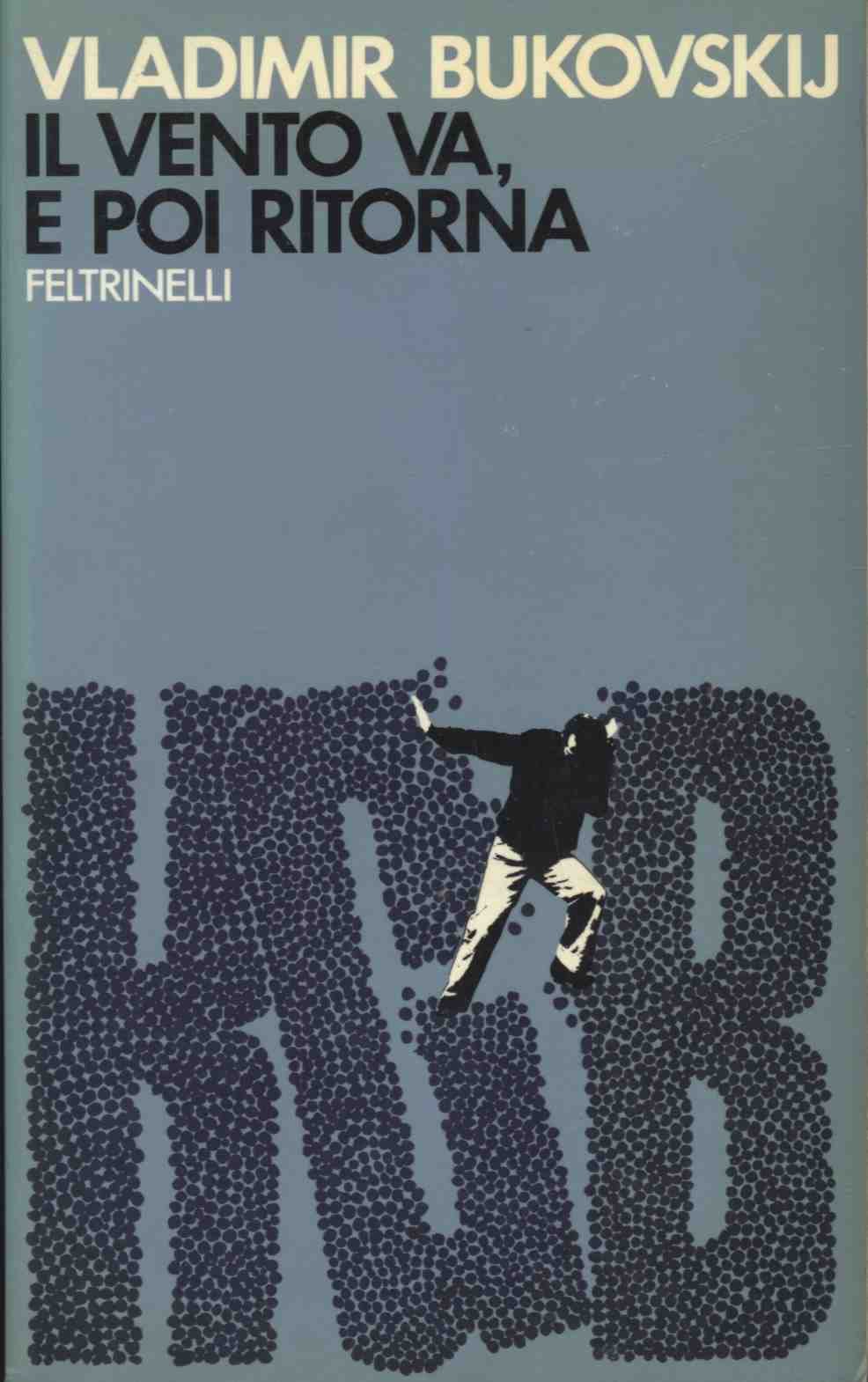

Per ricordare le atroci vicende che segnarono il destino di migliaia di persone nell’allora URSS, voglio parlarvi de Il vento va e poi ritorna (I vozvraščaetsja veter, tradotto da S. Leone per Feltrinelli nel 1978) di Vladimir K. Bukovskij. Documento fortemente autobiografico e straordinaria testimonianza delle tremende condizioni nelle quali era costretto a vivere chi non voleva piegarsi al potere sovietico, delle sevizie inflitte in carceri e manicomi e dell’uso della psichiatria a scopi repressivi.

Vladimir Kostantinovič Bukovskij, classe 1942, è nato in Urss, ha vissuto sotto Stalin, Kruščëv e Brežnev. Una volta emigrato, si è stabilito a Londra per più di quarant’anni. Sin da giovanissimo si scontra con il regime sovietico; viene infatti espulso da scuola per aver partecipato alla redazione di un giornalino scolastico considerato “pericoloso” ed è proprio a causa di questa prima e in parte innocente trasgressione che gli viene impedito di iscriversi all’università. È allora che prende coscienza della potenza della parola e inizia la sua personale battaglia contro quella condanna al silenzio a cui sarà costretto per metà della sua vita. Da quel preciso momento decide di rimanere sempre fedele a sé stesso e di dedicare la propria vita alla lotta per la libertà. Viene sorvegliato dagli agenti del KGB e infine arrestato per la prima volta nel 1963 con l’accusa di aver organizzato una manifestazione non autorizzata e aver contribuito alla propaganda antisovietica. Ulteriori arresti si susseguono nel corso di una dozzina di anni, sempre con le medesime accuse. In questo libro ci descrive quello che si potrebbe definire l’unico lavoro che abbia mai svolto: Vladimir K. Bukovksij, di professione dissidente e anticomunista.

Il dissidente è un lebbroso, deve vivere isolato per non rischiare di contagiare chi vuole bene, deve evitare di coinvolgere, anche solo distrattamente, gli altri nella propria lotta, non deve rivolgere loro né una parola né uno sguardo

Altrimenti domani gli piomberà addosso tutta la possanza dello Stato.

La libertà di opinione, il dissenso, la disobbedienza sono per Bukovskij una necessità intrinseca, una spinta ineluttabile, una calamita:

[…] più anni mi davano, più io cercavo di fare dopo la scarcerazione, più facevo, più anni ricevevo.

I pochi mesi che trascorre in libertà sono per lui una corsa febbrile. Non può fare a meno di lottare, il senso di colpa per non aver fatto abbastanza lo attanaglia. L’insubordinazione intellettuale si trasforma così in una lotta individuale. Non può arrendersi, lo deve a tutti quei milioni di morti che prima di lui non hanno potuto ribellarsi e a tutti quelli che sono rinchiusi nelle carceri, nei lager e nei manicomi e lo deve anche a sé stesso, per far sì che la rabbia non lo laceri, per non rimproverarsi giorno dopo giorno di non essere riuscito a fare di più. Sente sopra le sue spalle la responsabilità di agire per far cambiare il vento:

Perché le cause che mi avevano mandato in prigione la prima volta, mi ci avrebbero spedito una seconda e una terza volta. Sono cause immutabili, come immutabile è la vita sovietica, e come lo sei tu stesso. Non ti permetteranno mai d’essere te stesso, e tu non accetterai mai di mentire e di fare l’ipocrita. Una terza via non esisteva.

La prigione cancella. Cancella la tua identità, la tua libertà ma in Bukovskij e in alcuni dei suoi compagni di detenzione non cancella l’umanità. Si scopre così un aspetto dell’animo umano che probabilmente si tende a non considerare quando si pensa a dei detenuti in un gulag: la solidarietà. Ogni sera, prima della ritirata, qualcuno di loro svicola dal lager, taglia il filo spinato e scivola fino alla finestra della cella di rigore del compagno per passargli del tabacco. Gente audace, quella del lager.

Forse a qualcuno questo fatto sembrerà strano: sono delinquenti. Ladri, assassini, vagabondi, drogati e ubriaconi, e tuttavia è triste separarsi. […] Ma questo è il nostro popolo, e non ne abbiamo un altro. Così lo avete reso in sessanta anni. Ho dormito con loro sugli stessi tavolacci, sotto la stessa giubba imbottita, ho diviso il pane, insieme a loro crepavo nelle celle di rigore. […] Ma cosa sapete voi del vostro popolo? Che rapporto avete con loro? Quale diritto avete di parlare a suo nome?.

Se per caso ti viene in mente l’assurda idea di opporti alle torture inflitte da infermieri e inservienti al tuo compagno o vicino di cella è meglio far finta di niente, o le botte arriveranno anche a te. Ma per Bukovskij, voltarsi dall’altra parte, è impossibile:

E bisogna allora picchiare alla porta, far baccano e chiamare il medico. Per questo rumore, per questo baccano il cittadino capo furioso immediatamente ti prolunga il soggiorno in cella. Quindi taci, serrati la testa tra le ginocchia, fingi di dormire e di non aver sentito nulla. Che t’importa? Tu non lo conosci, lui non ti conosce, non vi incontrerete mai.

La cella di rigore diventa la tua nuova casa, senza bagno né finestre, una tavola di legno come letto e la perenne e ostinata luce artificiale di una lampadina che riduce gli occhi in poltiglia. Giorno dopo giorno il detenuto perde sempre più inesorabilmente il controllo con la realtà. Se cerchi di leggere, la luce di quella dannata lampadina ti lacera la vista e manda in pappa il cervello. La memoria vacilla, la mente si offusca. Non importa quante volte rileggerai la stessa frase, la dimenticherai all’istante. Così si impara a disciplinarsi per non perdersi. Bukovskij si dedica allo studio della lingua inglese che gli permette di non impazzire nella monotona routine quotidiana, in cui i pochi avvenimenti della giornata sembrano fondersi in un’unica immagine sfocata.

Tra le fila degli ospiti delle psichuški (i manicomi) si potevano trovare sia i malati psichiatrici che i dissidenti, riconosciuti incapaci di intendere e di volere da psichiatri conniventi. I pazienti erano costretti a scontare reclusi lì dentro la propria condanna in balìa del personale ospedaliero che decideva di fatto della loro vita. Infermieri e inservienti non si fanno scrupoli a torturare i detenuti e se qualcuno cerca di ribellarsi, o anche solo di difendersi dalle percosse, riceve una terapia. Sono tre i metodi principali: l’iniezione di aminazin che provoca una profonda sonnolenza; l’iniezione di sulfazin che fa alzare la temperatura corporea fino a 40°-41°; e infine l’ukrutka: il detenuto viene attorcigliato dalle gambe fino alle ascelle con un lenzuolo umido che, asciugandosi, si restringe provocando feroci sofferenze e causando spesso svenimenti, crisi respiratorie e, nei casi peggiori, la morte. A volte la convivenza fra “malati” e “sani” porta questi ultimi a impazzire davvero. Se uno psichiatra ha dichiarato che soffro di schizofrenia, come posso dubitare della sua diagnosi? Vorrà dire che sono pazzo veramente. E se cerco di difendermi dalla violenza degli infermieri, la colpa sarà sempre e comunque mia. I lividi e le ferite che il medico trova l’indomani sul mio corpo sono giustificati con un secco “Il paziente si è agitato”. I matti sono sempre colpevoli, gli psichiatri hanno sempre ragione. E devi anche ringraziarli, questi psichiatri. Loro ti stanno facendo un favore. Ti stanno curando. Se sei così “agitato” in un ambiente protetto come quello dell’ospedale, pensa a quali danni potrai fare se ti lasciano a piede libero per la città. Puoi guarire, su questo non c’è alcun dubbio, basta rinnegare le tue idee. Dopotutto, il dissenso è una malattia del cervello.

Nel romanzo si parla anche dell’affaire Sinjavskij-Daniel’. I due scrittori vengono arrestati nel 1965, rei di aver pubblicato le loro opere all’estero e sotto pseudonimi. Quello che era stato pensato come un processo dimostrativo, risulta invece una miccia esplosiva poiché grande è la mobilitazione. La manifestazione organizzata in piazza Puškin quello stesso anno, nella quale si richiedeva pubblicità per il processo, portò sì all’incarcerazione di Bukovskij, Višnevskaja e Gubanov ma sancisce anche la nascita del movimento per i diritti civili in Unione Sovietica. L’accusa imputava ai due scrittori le opinioni espresse dai propri personaggi, non distinguendo de facto il contenuto delle opere dalle idee di coloro che le avevano scritte. Entrambi si rifiutano di dichiararsi colpevoli. Nonostante l’opinione pubblica fosse dalla parte degli accusati, il processo tenuto nel 1966 li condanna comunque rispettivamente a sette e cinque anni.

Per la prima volta ad un processo politico dimostrativo gli accusati non si erano pentiti, non avevano riconosciuto la propria colpa, non avevano chiesto pietà. E questa era la nostra pubblicità, la nostra vittoria.

La denuncia di Bukovskij si scaglia non solo contro l’URSS ma anche contro la cecità indifferente – e dunque colpevole e complice – dell’Occidente:

Io non ho mai nutrito illusioni riguardo all’Occidente. Centinaia di disperate petizioni indirizzate, per esempio, all’ONU, non hanno mai avuto risposta. Non è un segno indicativo? Persino le gerarchie sovietiche rispondono. In modo assurdo, ma rispondono. Qui invece, siamo come in un pozzo.

In questo suo J’accuse, Bukovskij grida apertamente tutta la rabbia che ha provato in quei terribili anni, l’odio nei confronti di un regime che affama il proprio popolo, lo vessa, lo annega nella burocrazia, lo sorveglia costantemente. Egli disprezza con tutto sé stesso il sistema sovietico, la sua industria che rende i lavoratori degli schiavi che rubano tutto quello che possono per rivenderlo al mercato nero. Gente perennemente ubriaca che si finge operativa solo quando sente il sopraggiungere dei passi del caporeparto perché, dopotutto, per uno stipendio da fame come quello che percepisce non vale la pena sbattersi. Si scaglia contro il mito del radioso avvenire che è tale solo per i potenti, bifolchi in panciolle che da un lato inneggiano alla costruzione del comunismo e dall’altro stappano l’ennesima bottiglia di champagne da accompagnare a costosissimo caviale mentre i cittadini passano intere giornate a fare la coda per una bottiglia di latte.

Dopo il suo ultimo periodo di reclusione, a causa di alcune interviste che aveva rilasciato a dei corrispondenti stranieri nelle quali denunciava le atrocità perpetuate nelle carceri e nelle psichuški, viene nuovamente arrestato. Bukovskij risponde a questa ennesima incarcerazione indicendo uno sciopero della fame ma l’attenzione su di lui è ormai troppa, la stampa estera si interessa al suo caso e per nessuna ragione al mondo l’URSS può permettersi di mostrare il suo vero e spietato volto. Bukovskij, ora, non può morire in carcere. Comincia così l’alimentazione forzata: lo prelevano dalla cella, gli tengono ferme braccia e gambe e gli ficcano un tubo su per il naso. Bukovskij si dimena, non vuole cedere ma gli infermieri continuano a spingere il tubo che gli ferisce la narice, la fa sanguinare ma fa niente, il bastardo non deve crepare. Questa tortura va avanti per tre mesi e quindici giorni, non importa se naso e trachea sono ormai scorticati vivi e talmente gonfi da impedirgli quasi di respirare. Nonostante tutto però Bukovskij resiste, non muore:

Non potevo procurare loro un simile piacere!.

Arriva il giorno del processo e finalmente tutto può essere svelato, spiattellato in faccia apertamente ad avvocati, giudici e pubblico, tutti ugualmente complici, tutti ugualmente responsabili:

Niente da fare, adesso ascolterete tutto quello che dirò! E nell’aula, fattasi silenziosa, piena di odio, io riversai tutto il fetore degli ospedali psichiatrici, tutti i rivoltanti particolari delle torture. Che almeno per un istante vi sentiate soffocare.

Il romanzo si chiude con il famoso scambio, avvenuto a Zurigo nel dicembre 1976, fra Cile e URSS: il dissidente cileno Luis Corvalán in cambio di Bukovskij. Così, dopo aver trascorso fra gulag e ospedali psichiatrici un totale di ben dodici anni Bukovskij è finalmente libero:

Qui, su questa terra sin dall’infanzia avevano cercato di rifarmi, di cambiarmi, come se lo Stato non avesse altra preoccupazione. Dove m’avevano imprigionato, come m’avevano schernito. Ma, stranamente, liberandomi adesso per sempre da quella perenne persecuzione, non provavo né rabbia né odio.

L’unica soluzione per riacquistare la libertà e il solo modo per continuare l’attività di difensore della resistenza intellettuale si concretizza quindi nella perdita della propria patria. Abbandonare il proprio paese gli permette così di rivelare il delitto collettivo perpetuato da quei carnefici che tanto si sono adoperati per metterlo a tacere e di smantellare uno dopo l’altro quegli intarsi del male.

Vladimir Kostantinovič è morto lo scorso 27 ottobre a settantasei anni a causa di un arresto cardiaco, dopo una vita consacrata alla ricerca della verità e allo smascheramento di quella fabbrica del disumano di cui egli stesso era stato vittima.