Gli archi e le frecce

ovvero, della cultura in senso moderno

A cosa facciamo riferimento esattamente quando parliamo di “cultura”?

Mi rendo conto che di primo impatto la domanda

potrebbe apparire poco stimolante. Tutti sappiamo fare uso del termine in

questione, inserirlo in un ragionamento, applicarlo alla quotidianità. Eppure

il quesito ci conduce a una sorta di empasse linguistica e cognitiva,

una situazione estremamente comune quando cerchiamo di descrivere concetti che

abbiamo a tal punto interiorizzato da non sapere nemmeno più bene what is it

about (a chi di noi non è capitato di arrovellarsi nel tentativo di

definire il termine “libertà”?); vediamo chi ci viene in soccorso nel

fornire una risposta soddisfacente alla domanda di apertura.

“Uomo di cultura” vs “cultura umana”

Se pensiamo che cultura significhi – o meglio, significhi solo – qualcosa che si raggiunge leggendo tanti libri e chiudendosi in anni di “studio matto e disperatissimo”, allora siamo rimasti un po’ indietro. E siamo rimasti letteralmente, per essere precisi, all’Ottocento. Sì, perché fino al 1871 era esattamente questa la concezione dominante di cultura, ovvero quella condizione che il “dotto” raggiunge attraverso un lungo e faticoso processo che lo porta a distinguersi dalla massa incolta del popolo – a sottrarsi ai mores (costumi) della sua società particolare – identificandosi in una più nobile e ristretta comunità, più o meno la stessa che descrive Platone fantasticando su un’ utopica “Repubblica delle scienze e delle lettere”. Siamo di fronte, per intenderci, all’ideale della παιδεία (paidéia) greca.

Nel 1871 viene pubblicato il volume Primitive Culture dell’inglese Edward B. Tylor – uno dei padri fondatori dell’antropologia culturale come scienza autonoma – nel quale troviamo la prima definizione organica di cultura in senso antropologico, moderno:

La cultura è quell’insieme complesso che include la conoscenza, le credenze, l’arte, la morale, il diritto, il costume e qualsiasi altra capacità e abitudine acquisita dall’uomo come membro di una società.

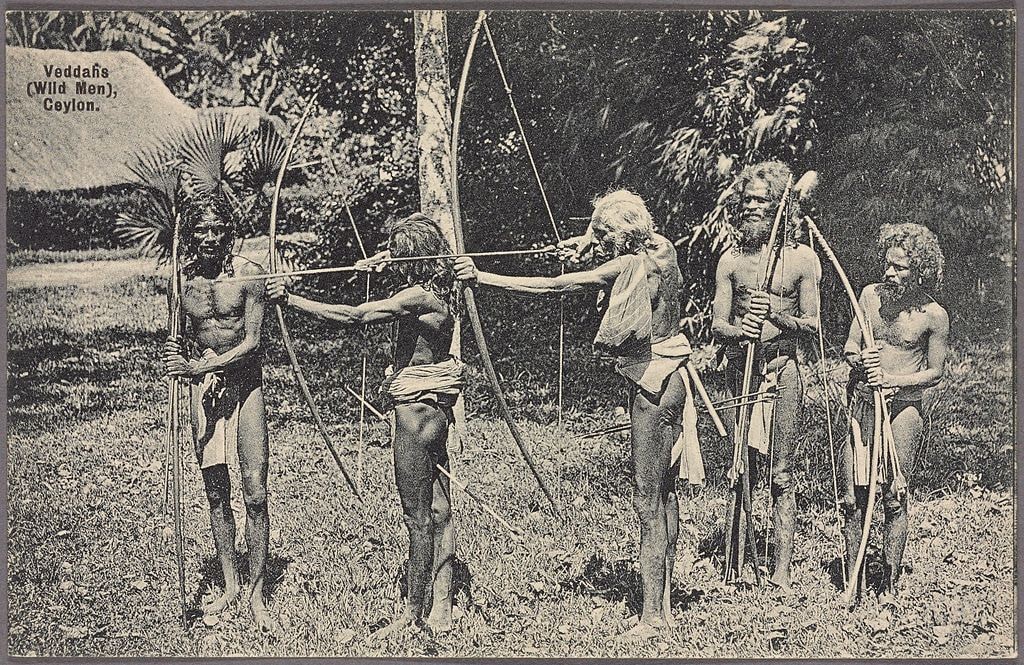

Con la definizione di Tylor approdiamo alla seconda accezione del termine. L’accezione che gli diamo, per farla breve, quando utilizziamo espressioni come “cultura maori”, “cultura underground”, “la cultura degli indiani d’america”… eccetera. Risulta evidente che, considerata in tal senso, la cultura è rintracciabile in ogni angolo del pianeta (scrive Herder: “anche gli archi e le frecce, e non soltanto la filosofia, sono ormai cultura“) ed è strettamente connessa con la società; l’acquisizione della cultura avviene per il fatto stesso di far parte di un gruppo sociale.

Ecco dunque che i costumi specifici non sono più i grandi esclusi dalla definizione di cultura, ma, al contrario, ne diventano essi stessi i contenuti e assistiamo a quello che Remotti definisce un “inglobamento dei costumi nella cultura”: l’espressione usi e costumi non si impiega più. È stata soppiantata dal ricorso al concetto più profondo di cultura, che evidenzia l’esistenza di un senso e un fondamento – tutto da scoprire – alla base di tali costumi. Ora che abbiamo chiarito quali potrebbero essere le ragioni della nostra confusione nel delineare il significato del termine “cultura” e abbiamo brevemente riportato le due accezioni che questo può assumere, vediamo a quali sviluppi successivi ha condotto l’acquisizione del concetto di cultura in senso antropologico.

Casi mentali disperati

Per diversi momenti della filosofia moderna occidentale – pensiamo tra tutti all’illuminismo – la natura umana, permanente e stabile, risulta nascosta da uno strato di “costumi” che la ricoprono; l’obiettivo è sollevare lo strato dei costumi per trovare al di sotto ciò che l’uomo effettivamente è, la “natura umana nuda”. Strettamente connessa a questa visione è quella stratigrafica, proposta in particolare da Kroeber (The superorganic, 1917), che prevede la separazione netta tra due piani distinti e autonomi: quello organico e quello culturale. Sul piano della realtà organica umana si deposita la realtà culturale e, similmente, l’evoluzione culturale si innesta sull’evoluzione biologica solo dopo che quest’ultima ha portato a compimento la sua opera.

Senza dilungarci troppo in spiegazioni tecnico-scientifiche, possiamo affermare tranquillamente che negli anni ’60 del Novecento la concezione stratigrafica fu ampiamente superata. Gli sviluppi più recenti relativi alla teoria della cultura ci dicono che è assolutamente inconcepibile uno schema di sovrapposizione di piani paralleli: la cultura non interviene a cose fatte sul piano organico, bensì si innesta direttamente nell’evoluzione organica e ne è sua componente imprescindibile. Scrive Geertz:

Ci fu una sovrapposizione di forse più di un milione di anni tra l’inizio della cultura e la comparsa dell’uomo come lo conosciamo oggi.

La concezione stratigrafica viene soppiantata dal modello interattivo: evoluzione biologica ed evoluzione culturale interagiscono continuamente nella costruzione del percorso evolutivo globale dell’essere umano; gli antenati dell’Homo sapiens disponevano di varie forme di cultura (pensiamo semplicemente all’Homo habilis che fabbrica strumenti in pietra per usi specifici) nonostante il volume del loro cervello fosse un terzo di quello dell’uomo attuale.

Ma ecco che arriviamo a un punto fondamentale della nostra trattazione: con lo smantellamento della visione stratigrafica, il modello interattivo teorizza un’incidenza della cultura “ben più profonda di quanto possano farci presagire l’idea di utilità e la testimonianza degli utensili preistorici” (Remotti): la cultura non si limita per l’uomo a fornire comodità, ad agevolare l’adattamento, ma risulta un elemento indispensabile per la stessa vita umana. Ovvero, il funzionamento del nostro cervello è inconcepibile in un vuoto culturale; la cultura non è un aiuto, ma la base della stessa sopravvivenza biologica dell’uomo. Riporto a riguardo le parole di Geertz:

Privati della cultura, gli uomini non sarebbero semplicemente animali che incontrerebbero maggiori difficoltà nel loro adattamento all’ambiente, bensì inguaribili mostruosità con pochissimi istinti utili, ancor meno sentimenti riconoscibili e nessun intelletto: casi mentali disperati.

Risulta evidente che la cultura si configura come prerequisito dell’esistenza biologica, psicologica e sociale dell’uomo non solo (e non tanto) in virtù dell’apparato tecnologico che sa fornire, ma soprattutto della sostanza simbolica di cui è composta (accordi, convenzioni sociali, rituali, credenze religiose..) e trova così conferma l’assunto che si può dedurre dalla definizione di Tylor: non esiste cultura senza società. E dal momento che la cultura è condizione imprescindibile dell’esistenza dell’uomo, non esiste uomo al di fuori di una società.

Una sola umanità

Vorrei avviarmi alla conclusione proponendo una riflessione utile – ma forse doverosa – in relazione alla diffidenza che l’essere umano ha sempre conosciuto nei confronti dell’altro.

La definizione antropologica di cultura porta con sè un rovescio della medaglia: tendiamo a vedere le varie “culture” sparse per il mondo come scatole chiuse dai confini ben definiti, sostanze concrete e immutabili, più o meno simili alla nostra, più o meno lontane dalla nostra. Questa visione è spontanea e naturale, ma non realistica. In altre parole, la metafora del “mosaico di culture” non restituisce una visione corretta. In primo luogo la cultura sopravvive solo nel momento in cui viene agìta (se certe usanze non vengono più tramandate, scompaiono) e sappiamo che qualsiasi riproduzione porta con sè un’inevitabile variazione, anche se minima. Non solo quindi una cultura non è immutabile, ma la variabilità è condizione stessa della sua esistenza. Secondo, le culture si mischiano e si sovrappongono, i confini sfumano e le abitudini si fondono e si diffondono creando reticoli di mondi nei mondi che rendono assolutamente irrealistica e astratta la visione di una singola cultura separata e/o in conflitto con un’altra. Perché è importante soffermarci su questo punto? Perché la visione di una molteplicità di culture separate e sostanzializzate (oltre che portare con sé un’inevitabile e occidentalissima gerarchizzazione delle stesse) sembra riportarle nello spazio discorsivo della razza. Il preconcetto che la cultura sia una sostanza fisica la fa “puzzare di qualche varietà di biologismo, inclusa la razza”, scrive Appadurai.

Come dobbiamo affrontare dunque il tema della diversità culturale? Semplicemente tenendo a mente un dato evidente di per sé: l’umanità è una e unica. Lo studio di un indigeno della Micronesia è lo studio di me stesso in un altro ambiente, con un’altra storia, altre usanze, un’altra lingua, altri schemi comportamentali… ma sempre di me si tratta. Conoscere il diverso è soltanto conoscere le infinite possibilità di questa nostre specie (Homo sapiens), nata tutta nello stesso luogo (l’Africa) da un comune antenato (Homo ergaster) nello stesso momento (200 000 anni fa).

E per quanto riguarda la cultura in senso classico? Cosa aggiungere su una cultura che si spiega benissimo da sola? Soltanto l’augurio che la sua acquisizione, sempre auspicabile, non si traduca nell’arroccamento in una comunità di aristoi, ma sia veicolo per il raggiungimento di un’umiltà autentica, presupposto indispensabile per accogliere la ricchezza culturale (questa volta in senso moderno) che il nostro mondo ha da offrire.

di Erica Gariboldi