Dao e Dialogo

Poche parole sul nulla e sulle filosofie dell’Asia orientale

Il filosofo greco chiede «Che cos’è?».

Il filosofo cinese chiede «Come si cucina?».

Con questo paragone, serio come solo l’ironia sa essere, il mio supervisore Graham Parkes raccontava la differenza tra la tendenza astratta e speculativa della cultura occidentale e la tendenza pragmatica e operativa della filosofia cinese. Era anche, forse, un invito ad abbandonare il filosofare rigoroso e astratto di certe correnti e metodologie: un richiamo all’intuizione, in fondo anche oraziana, che è necessario primum vivere (o in questo caso mangiare), deinde philosophari. Insomma un invito a recuperare la dimensione pratica, quotidiana di una materia, la filosofia, divenuta ormai l’epitome di quanto è meno pratico e quotidiano in assoluto.

In quest’ottica, lo studio delle filosofie orientali offre al lettore l’opportunità di misurare le forme della propria cultura nello specchio opaco e mutevole dell’alterità. Non di rado in questo specchio cangiante che è il confronto interculturale, i profili familiari appaiono stravolti, inediti, e schiudono interessanti prospettive di riflessione, di conoscenza. Talvolta svelano l’aspetto tangibile e concreto di ciò che per definizione è il concetto meno tangibile e concreto fra tutti: il nulla, inteso come ciò che manca, che non è o non è mai stato, che è di là dall’essere o diverso da tutto quello che c’è.

Prendiamo un breve estratto dal Daodejing, il capitolo 11:

Trenta raggi sono uniti in un centro.

È negli spazi vuoti

l’utilità della ruota.

Con l’argilla calda si fa un vaso.

È nello spazio vuoto

l’utilità del vaso.

Porte e finestre sono intagliate dalla stanza.

È negli spazi vuoti

l’utilità della stanza.

Così,

dalla presenza il vantaggio

e dall’assenza, l’utilità.

Diversamente da Aristotele, per cui le cose vanno definite in virtù dell’essenza, Laozi le definisce in virtù dell’assenza. Sono gli spazi vuoti, le mancanze, ciò che le cose non sono o non hanno, a qualificarle. Non solo in relazione al vantaggio e all’utilità che hanno per gli esseri umani, ma anche in relazione alla dimensione trascurata e invisibile della realtà: il tempo. Grande avversario del platonismo, che aspira a contemplare le forme eterne e incorruttibili del cosmo, il tempo si estende all’infinito in avanti e all’indietro, erodendo l’arcipelago delle forme presenti come un oceano di nulla. In questo oceano le forme del mondo che conosciamo sono destinate presto o tardi a sparire: la nostra presenza non è, in un certo senso, che la fuggevole ombra della nostra assenza.

Questa consapevolezza si riflette nel modello esistenziale esemplificato dalla figura del maestro Hua, un personaggio del Liezi che permane in stato catatonico perché dimentica qualsiasi cosa. L’amico Lu, maestro confuciano, gli fa da psicoterapeuta per una notte intera e lo riporta alla ragione. Ma invece di ringraziarlo, Hua gli fa questo discorso:

Quando dimenticavo tutto non avevo confini. Non sapevo se la terra e il cielo esistessero. Ora improvvisamente ricordo e tutti i disastri e le riprese, i guadagni e le perdite, le gioie e i dolori, gli amori e gli odi di venti o trent’anni spuntano in un migliaio di fili annodati. Troverò mai un momento di pace?

Lo stato ordinario della coscienza, con il quotidiano bailamme di sensazioni, desideri, ansie e preoccupazioni, è una inevitabile fonte di sofferenza. Il saggio daoista propone allora di spegnere l’impulso egocentrico che induce a catalogare persone ed eventi secondo criteri di utilità e convenienza. Piuttosto, bisogna “sedere e dimenticare” (zuowang), fino a raggiungere un’esistenza vacua che coincide con la pace dei sensi. Se il desiderio equivale alla “presenza” dell’ego, l’ideale zuowang corrisponde alla sua “assenza”. Zuowang però non significa necessariamente meditazione: esistono infatti intriganti somiglianze con la “psicologia del flusso” di Mihaly Csikszentmihalyi, professore e psicologo che lega proprio alla perdita temporanea del sé cosciente l’emergere di uno stato d’animo bilanciato e gratificante – il “flusso”, appunto. Uno stato d’animo che si ritrova tipicamente, secondo Csikszentmihalyi, nelle attività sportive, ludiche, creative e ricreative, che trasportano la mente fuori dalla realtà ordinaria, concentrando le energie psicofisiche in un momento atemporale di serenità estatica. Questa temporanea coesistenza di serenità e sforzo risulta, secondo vari studi, massimamente performante.

Così, nel modello daoista lo spazio assente genera la massima utilità, la persona assente agisce con la massima efficacia. Vi è inoltre un’ennesima accezione del nulla che si rivela stranamente fertile, esemplificata dalla parabola dello Zhuangzi che dà il titolo a un volume pubblicato di recente da Mimesis, I flauti del cielo.

Ziqi disse: «Quando la Grande Zolla emette il suo respiro vitale, noi lo chiamiamo vento. Come esso si leva, grida selvagge si alzano dalle diecimila cavità. Non dirmi che non l’hai mai sentito? Gli alberi delle foreste montane, alti cento e più spanne, sono crivellati di fessure e cavità che assomigliano a nasi, bocche, orecchie; ad anfore, coppe, mortai; a polle, a pozzanghere». […]

Ziyou disse: «Così, i flauti della terra sono il suono di queste cavità e i flauti degli umani sono i pifferi di bambù. Cosa sono, dunque, i flauti del cielo?»

Ziqi disse: «Soffiano attraverso le diecimila differenze, permettendo a ciascuna di suonare da sé. Ma se ognuna suona da sé, chi le suona?».

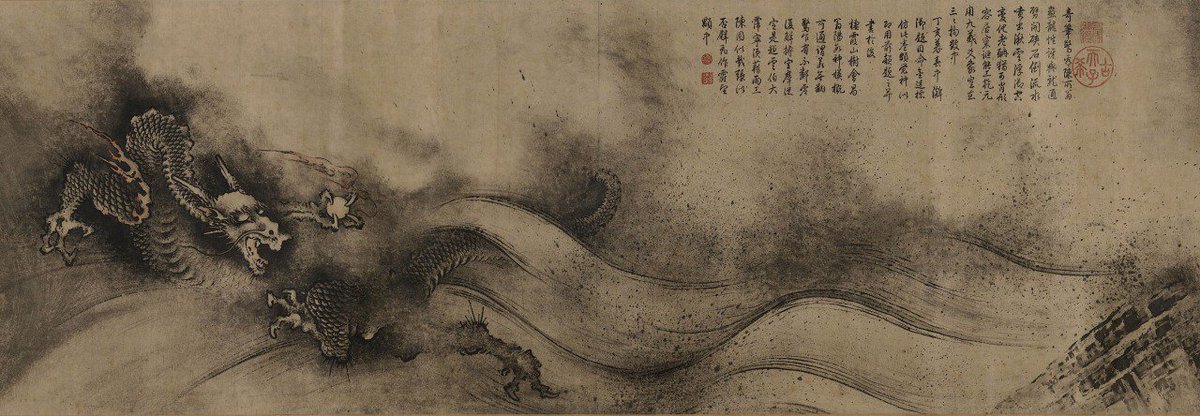

Nell’antichità cinese, l’immaginario musicale costituisce un orizzonte metaforico privilegiato. Accanto ai flauti della terra e a quelli degli umani, che riassumono l’opposizione simbolica di natura e civiltà, esistono anche i flauti del cielo, che raccontano il vuoto inesauribile dell’alterità che accoglie e produce le differenze. La parabola è ovviamente riferita al dao, la via senza nome che tutto genera e da cui tutto procede, ma offre anche un modello di conoscenza fondato non sulla centralità di un singolo principio, regola o dogma, ma sul dialogo necessario tra il discorso culturale e ciò che lo nega e lo supera: proprio il carattere inudibile e non classificabile della musica celeste (metafora per il dao) rende possibile il dispiegamento delle infinite sonorità udibili e classificabili.

Da un punto di vista filosofico, questa piccola carrellata sul nulla costituisce indirettamente una sfida al comandamento di Parmenide, che insisteva sull’ideale corrispondenza di pensiero, linguaggio ed essere: «È necessario il dire e il pensare che l’essere sia: infatti l’essere è, il nulla non è» (2003, §6). Una sfida che oggi è necessario raccogliere, ad esempio sfruttando il non-pieno, il non-dire, il non-essere, il niente, per indagare il non-pensato del canone occidentale. Un canone, è bene dirlo, non assomiglia a un teorema, dato e definito una volta per tutte. Piuttosto a un canovaccio, soggetto a infinite cancellature, glosse, postille, notazioni, ricombinazioni. Un canone è una convenzione, e come tale andrebbe di tanto in tanto ridiscusso, per evitare di confondere la mappa con il territorio, e la cultura con l’abitudine.

Parlando appunto di cultūra, che in latino indicava il terreno coltivato, in questo ventunesimo secolo abbiamo il piacere (e forse il dovere) di andare invece a gerbido, in quelle brughiere sconfinate e nebulose che marcano i confini dell’ecumene e l’inizio dell’alterità. Quegli orizzonti che in Italia sono stati esplorati nelle opere di Giangiorgio Pasqualotto, Marcello Ghilardi, Giuseppe Cognetti, Leonardo Vittorio Arena. Dopotutto lo spazio del dialogo si articola proprio nel vuoto di uno scarto, e per trovare nuove risposte bisogna innanzitutto cercare nuove domande.

di Rudi Capra