La vita difficile sui social e la nuova religione delle immagini

È il 1970, quando viene pubblicata per Einaudi la raccolta di tredici racconti e due romanzi brevi, intitolata Gli amori difficili e scritta da Italo Calvino. La prima parte della raccolta, in cui tutti i racconti sviluppano quell’atomo di silenzio che esiste nelle relazioni interpersonali, il difficile appunto, mette insieme operette i cui titoli sembrano alludere a una scelta programmatica: sono tutte infatti delle avventure che si susseguono, per cui leggiamo l’Avventura del poeta, un’altra della bagnante e così altre ancora. Come chiarito nella prefazione, Calvino dichiara che i racconti risalgono a qualche anno precedente e in particolare uno, L’avventura di un fotografo, ha un suo antenato saggistico in un articolo del 1955, apparso sulla rivista romana “Il contemporaneo” e intitolato La follia del mirino in cui vengono dibattute questioni relative al medium fotografico.

E la follia assieme all’avventura e alla fotografia sono i nuclei tematici e semantici del racconto. Infatti, Calvino si interroga anche circa lo statuto della fotografia come immagine e riproduzione della realtà, cui dedica alcune pagine del racconto, come si ricavasse in esso uno spazio speculativo dal taglio più saggistico. Calvino entra così in un dibattito ampio, che trova forse una delle prime voci in Baudelaire. Il poéte maudit nel 1859 fu tra gli aspri contestatori della fotografia e del suo ruolo in quanto mezzo di riproduzione della realtà, scrivendo infatti:

[…] È ovvio che l’industria facendo irruzione nell’arte, ne diviene la più mortale nemica, e che la confusione delle funzioni fa sì che nessuna di essa sia compiuta. […] Se è vero che la fotografia supplisce l’arte in qualcuna delle sue funzioni, la soppianterà fra poco o la corromperà totalmente, grazie all’alleanza natura che troverà nella stupidità della moltitudine. Bisogna dunque che essa rientri nel suo vero compito, che è quello d’esser serva delle scienze e delle arti, ma una serva molto umile, come la stampa e la stenografia, che non hanno né creato, né supplito la letteratura.

Tale concezione mimetica della fotografia, quindi in diatriba aperta con la pittura, venne progressivamente sostituita da una diversa idea, per cui la fotografia non è riproduzione della realtà, ma un potente mezzo di trasformazione, di  analisi e d’interpretazione della realtà (SCALABRONI L., Per una semiotica della fotografia in «Arco Journal»). Una posizione che troverà il suo culmine nello strutturalismo e nel dibattito della linguistica semiologica che, principalmente dagli anni Sessanta, ha investito anche l’ambito dell’immagine.

analisi e d’interpretazione della realtà (SCALABRONI L., Per una semiotica della fotografia in «Arco Journal»). Una posizione che troverà il suo culmine nello strutturalismo e nel dibattito della linguistica semiologica che, principalmente dagli anni Sessanta, ha investito anche l’ambito dell’immagine.

In primo piano su un simile orizzonte ideologico si trova il racconto di Calvino. Il protagonista è Antonino Paraggi, filosofo per predisposizione umorale, pedante contro quello che egli chiama l’uomo fotografico ovvero colui il quale trascorre la propria giornata a fotografarne ogni momento. La polemica di Antonino Paraggi tuona così:

Il passo tra la realtà che viene fotografata in quanto ci appare bella e la realtà che ci appare bella in quanto è stata fotografata, è brevissimo. […] Basta che cominciate a dire di qualcosa: “Ah che bello, bisognerebbe proprio fotografarlo!” e già siete sul piede di chi pensa che tutto ciò che non è fotografato è perduto, che è come se non fosse esistito, e che quindi per vivere veramente bisogna fotografare quanto più si può, e per fotografare quanto più si può bisogna: o vivere in modo quanto più fotografabile possibile, oppure considerare fotografabile ogni momento della propria vita. La prima via porta alla stupidità, la seconda alla pazzia.

È proprio allora però che per il Paraggi, il quale ha intrapreso la seconda via, la fotografia diventa un’ossessione conoscitiva; egli vuol sapere che cosa spinga qualsiasi uomo a fare tante fotografie di ciascun momento e vuole intuire se il puzzle di quelle istantanee sia poi davvero in grado di restituirci una realtà o se ne sia soltanto la sua pallida e fredda riproduzione, tanto che un’esperienza diventa solo “una ricerca del fotogenico, […] un souvenir”, come avrebbe detto anni dopo Susan Sontag. Nella sua incessante ricerca, fotografica e spirituale, il protagonista arriva a un distacco quasi patologico dalla realtà, asservito all’impaziente impulso di dover oggettivare in un’istantanea qualsiasi momento. Anche l’esperienza amorosa con Bice non è vissuta direttamente, ma attraverso il filtro della macchina fotografica in cui tenta di rapire istantanee di lei (e con loro, lei stessa). La conduzione delle sue esperienze in absentia, schermate sempre dalla fotografia, porta il Paraggi all’illusione di possedere le stesse esperienze: come avrebbe detto sempre la Sontag, la fotografia “è insieme una pseudopresenza e l’indicazione di un’assenza” (On Photography, Farrar, Straus and Giroux, New York 1977).

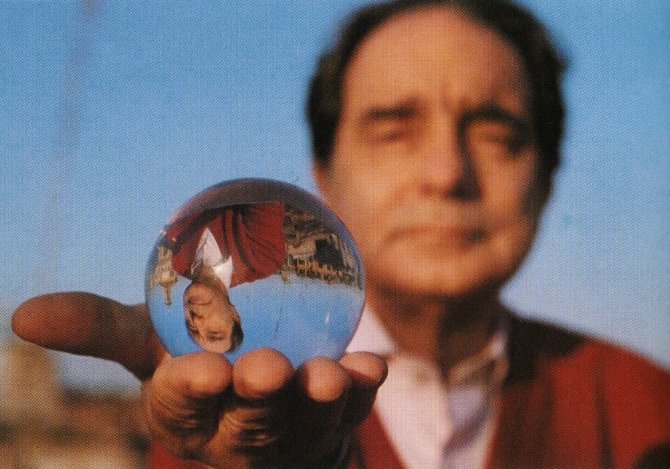

Le lenti fotografiche “corroborano relazioni di per sé incerte, permettono contatti o li impediscono, spostano tempi e momenti dell’incontro possibili, ricalcolano ritmi dell’esistenza, propongono nuovi equilibri tra soggetto guardante e soggetto guardato” (MARRONE G., Tecnologie dello sguardo: il discorso degli occhiali in “L’invenzione del testo”, Laterza, Roma-Bari 2010). Una considerazione che Calvino aveva ben presente, quando a proposito delle esperienze filtrate della fotografia parlava di una superficie che in esse si fissa e che non è già la realtà stessa. Roland Barthes, che a Calvino si rifà parlando di fotografie, scriveva che catturare un attimo lo seleziona “da un flusso irriproducibile meccanicamente, è un’apparenza, una superficie che sembra aver colto un’identità” (La chambre Claire. Note sur la photographie, Gallimard-Seuil, Paris 1980). La foto sancisce allora una perdita, il referente reale, al quale sostituisce un’erma muta che si fa immortale. Per cui Calvino, con ironia e lucidità, lascia approdare il Paraggi a una sola conclusione: della realtà è possibile dire il già detto, fotografare -come finisce a fare il protagonista- il già fotografato. Solo in questa folle ricerca allora potremmo salvarci dall’identificare le fotografie della nostra vita con la vita stessa. Forse il medesimo retro-pensiero di quanto verrà scritto anche nelle sue Lezioni americane ovvero: «Penso a una possibile pedagogia dell’immaginazione che abitui a controllare la propria visione interiore senza soffocarla e senza d’altra parte lasciarla cadere in un confuso, labile fantasticare, ma permettendo che le immagini si cristallizzino in una forma ben definita, memorabile, autosufficiente, “icastica”».

E proprio oggi, abituati a fotografare (soprattutto noi stessi) in qualsiasi istante, è impossibile non cogliere la riflessione di Calvino e comprendere quanto si stia sempre più assottigliando il discrimine tra realtà e sua riproduzione. Come Paraggi, intrappolato in questa impasse, ci perdiamo dietro l’illusione che la narrazione delle nostre vite attraverso i social network, che privilegiano le fotografie, sia ontologicamente sincera.