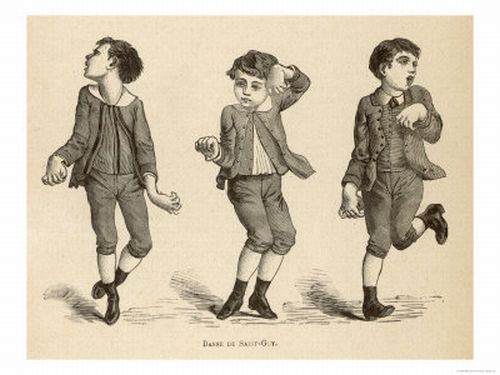

Menadi e tarantati: l’oreibasia e il ballo di San Vito

Il “ballo dei tarantati”, meglio noto come ballo di San Vito, è una forma di follia coreica studiata alquanto approfonditamente in un saggio di Ernesto de Martino: La terra del rimorso, 1961. Esso è posto in relazione ai culti estatici, in particolare menadici, della grecia di epoca pre e storica. Per la stesura del suddetto saggio, furono  considerati tarantati tutti coloro che nell’estate del 1959 lo erano secondo gli abitanti dei propri paesi, nel Salento, e che erano stati sottoposti a cura mediante musica, danza e colori. Venne effettuato un vero e proprio campionamento: il 29 giugno, durante la festa dedicata ai Santi Pietro e Paolo, i tarantati si recavano dalle chiese dei paesi di provenienza a quella di Galatina, al fine di ringraziare i santi per la cura ricevuta o per pregarli e dunque ottenere la guarigione. Nel corso del tempo si è tentato di dare una definizione anche medica di questo morbo particolare, che annovera, fra le proprie caratteristiche, disordine psichico e una forma di aracnidismo (sindrome causata dal veleno neurotossico iniettato dal morso di ragni che fanno parte del genere latrodectus). Tuttavia un’analisi più efficace di questa sindrome risulta quella culturale, poiché per molti aspetti essa esulava dall’ambito squisitamente medico. Furono individuati, infatti, una serie di aspetti simbolici del fenomeno di tarantismo secondo cui “taranta, veleno, guarigione” acquisivano il significato di simboli mitico-rituali condizionati quanto ad efficacia e ci si rese conto che il fenomeno aveva incidenza per lo più femminile. Il morso non era, in effetti, soltanto una ferita, in situazioni in cui l’incontro con aracnidi velenosi apparteneva all’ordine delle memorie tradizionali dell’immaginario contadino. In occasione di determinati momenti critici dell’esistenza (la crisi della pubertà o la morte di qualche persona cara, per esempio) aveva luogo la “crisi dell’avvelenato”, sul modello della crisi causata dal latrodectismo vero e proprio, simbolicamente rivisitato come “morso di taranta”, e che scatenava una crisi controllabile soltanto con l’esorcismo della musica della danza e dei colori. Tutto questo dava vita ad un rituale che poteva essere attuato soltanto a condizione che la taranta fosse “ballerina”. Per farla “crepare” occorreva mimarne la danza: la tarantella. Sul piano concreto ciò significava innanzitutto danzare col ragno, identificarsi con l’animale, costringerlo a danzare fino a stancarlo poi schiacciarlo e calpestarlo. La fanciulla tarantata eseguiva così la

considerati tarantati tutti coloro che nell’estate del 1959 lo erano secondo gli abitanti dei propri paesi, nel Salento, e che erano stati sottoposti a cura mediante musica, danza e colori. Venne effettuato un vero e proprio campionamento: il 29 giugno, durante la festa dedicata ai Santi Pietro e Paolo, i tarantati si recavano dalle chiese dei paesi di provenienza a quella di Galatina, al fine di ringraziare i santi per la cura ricevuta o per pregarli e dunque ottenere la guarigione. Nel corso del tempo si è tentato di dare una definizione anche medica di questo morbo particolare, che annovera, fra le proprie caratteristiche, disordine psichico e una forma di aracnidismo (sindrome causata dal veleno neurotossico iniettato dal morso di ragni che fanno parte del genere latrodectus). Tuttavia un’analisi più efficace di questa sindrome risulta quella culturale, poiché per molti aspetti essa esulava dall’ambito squisitamente medico. Furono individuati, infatti, una serie di aspetti simbolici del fenomeno di tarantismo secondo cui “taranta, veleno, guarigione” acquisivano il significato di simboli mitico-rituali condizionati quanto ad efficacia e ci si rese conto che il fenomeno aveva incidenza per lo più femminile. Il morso non era, in effetti, soltanto una ferita, in situazioni in cui l’incontro con aracnidi velenosi apparteneva all’ordine delle memorie tradizionali dell’immaginario contadino. In occasione di determinati momenti critici dell’esistenza (la crisi della pubertà o la morte di qualche persona cara, per esempio) aveva luogo la “crisi dell’avvelenato”, sul modello della crisi causata dal latrodectismo vero e proprio, simbolicamente rivisitato come “morso di taranta”, e che scatenava una crisi controllabile soltanto con l’esorcismo della musica della danza e dei colori. Tutto questo dava vita ad un rituale che poteva essere attuato soltanto a condizione che la taranta fosse “ballerina”. Per farla “crepare” occorreva mimarne la danza: la tarantella. Sul piano concreto ciò significava innanzitutto danzare col ragno, identificarsi con l’animale, costringerlo a danzare fino a stancarlo poi schiacciarlo e calpestarlo. La fanciulla tarantata eseguiva così la  danza come una vittima posseduta dalla bestia ma, al contempo, come un eroe che la vince danzando insieme ad essa. Inoltre la fanciulla sotto effetto del veleno vi dialogava ad alta voce e chiedeva di sapere quando sarebbe avvenuta la crisi successiva. Il valore simbolico del primo morso, allora, era quello di un ri-morso che ponesse soluzione ad un conflitto rimasto irrisolto in passato e, infatti, il tarantismo concedeva la possibilità di calarsi in un trance e di vivere scene di successo e di gloria e, quindi, offriva a ciascuno la possibilità di risollevare la propria sorte. Era la musica ad inaugurare il vero rito terapeutico: appena cominciava, il tarantato, steso al suolo, cominciava a muovere le dita, le mani e poi i piedi. Infine tutto il resto del corpo ad opera di contorsioni. Le danze avevano durata di uno o più giorni, in genere fino alla risoluzione della crisi e quindi alla scomparsa dei sintomi, e i tarantati esprimevano inclinazioni particolari nei confronti di alcuni strumenti musicali. Quale che sia l’aspetto particolare di questo rituale, è oltremodo interessante il fatto che esso fosse, in sostanza, pertinente all’ambito femminile, che nella Grecia dei culti estatici così come nell’Italia meridionale di quel tempo, costituiva uno strato sociale marginale.

danza come una vittima posseduta dalla bestia ma, al contempo, come un eroe che la vince danzando insieme ad essa. Inoltre la fanciulla sotto effetto del veleno vi dialogava ad alta voce e chiedeva di sapere quando sarebbe avvenuta la crisi successiva. Il valore simbolico del primo morso, allora, era quello di un ri-morso che ponesse soluzione ad un conflitto rimasto irrisolto in passato e, infatti, il tarantismo concedeva la possibilità di calarsi in un trance e di vivere scene di successo e di gloria e, quindi, offriva a ciascuno la possibilità di risollevare la propria sorte. Era la musica ad inaugurare il vero rito terapeutico: appena cominciava, il tarantato, steso al suolo, cominciava a muovere le dita, le mani e poi i piedi. Infine tutto il resto del corpo ad opera di contorsioni. Le danze avevano durata di uno o più giorni, in genere fino alla risoluzione della crisi e quindi alla scomparsa dei sintomi, e i tarantati esprimevano inclinazioni particolari nei confronti di alcuni strumenti musicali. Quale che sia l’aspetto particolare di questo rituale, è oltremodo interessante il fatto che esso fosse, in sostanza, pertinente all’ambito femminile, che nella Grecia dei culti estatici così come nell’Italia meridionale di quel tempo, costituiva uno strato sociale marginale.

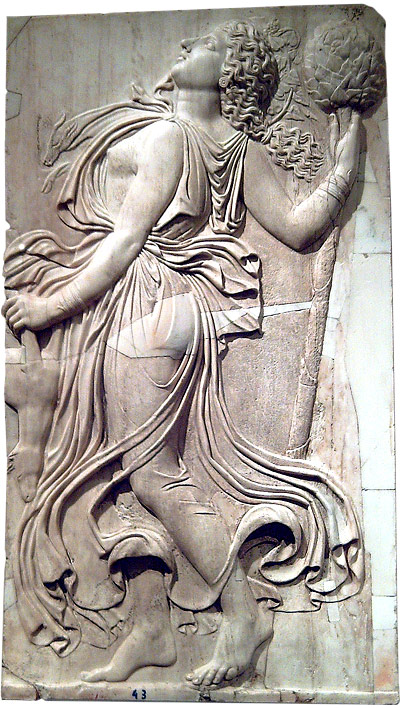

Le menadi, ritornando al paragone posto da De Martino, esercitavano una forma di follia coreutica inserita nel rituale della oreibasìa ” la corsa sui monti”, in particolare sul monte Parnaso. Lì si recavano numerose delegazioni femminili e si portavano di fronte a una grotta sacra, l’ antro Coricio, e davano sfogo ad una danza sfrenata. Quest’ultima conduceva ad uno stato di trance durante il quale ci si cibava di carne cruda (homophagìa) e si maneggiavano pericolosi animali quali i serpenti velenosi. Conclusi questi riti, le donne facevano ritorno al proprio ambito quotidiano. Indubbiamente, fra il rito della taranta e quello dei culti estatici vi sono dei punti di contatto e non pochi studiosi hanno tentato di fornire una spiegazione adeguata a fronte della persistenza del fenomeno. Quella più comunemente accettata si incentra sul fatto che i momenti sopra descritti funzionavano come elemento di compensazione delle frustrazioni sociali e che permettevano al fedele di immergersi in un’esperienza religiosa all’interno della quale tutte le barriere sociali erano abbattute,e, insomma, ci si sentiva di appartenere alla totalità. Le tecniche per giungere a questo livello di estasi sono sistematiche e riconoscibili nelle culture più disparate e seguono modalità identiche a quelle delle menadi: danza, musica, rituali accessorii. In particolare, la presenza della folla che si accalca intorno al fedele, i movimenti violenti e circolari, gli scuotimenti sussultori del capo, la musica ossessiva dei tamburi, inducono chi è preda dell’ estasi a manifestare con grida e gemiti che un dio terribile lo possiede e che sta per giungere ad una nuova, differente, dimensione di libertà.

Le menadi, ritornando al paragone posto da De Martino, esercitavano una forma di follia coreutica inserita nel rituale della oreibasìa ” la corsa sui monti”, in particolare sul monte Parnaso. Lì si recavano numerose delegazioni femminili e si portavano di fronte a una grotta sacra, l’ antro Coricio, e davano sfogo ad una danza sfrenata. Quest’ultima conduceva ad uno stato di trance durante il quale ci si cibava di carne cruda (homophagìa) e si maneggiavano pericolosi animali quali i serpenti velenosi. Conclusi questi riti, le donne facevano ritorno al proprio ambito quotidiano. Indubbiamente, fra il rito della taranta e quello dei culti estatici vi sono dei punti di contatto e non pochi studiosi hanno tentato di fornire una spiegazione adeguata a fronte della persistenza del fenomeno. Quella più comunemente accettata si incentra sul fatto che i momenti sopra descritti funzionavano come elemento di compensazione delle frustrazioni sociali e che permettevano al fedele di immergersi in un’esperienza religiosa all’interno della quale tutte le barriere sociali erano abbattute,e, insomma, ci si sentiva di appartenere alla totalità. Le tecniche per giungere a questo livello di estasi sono sistematiche e riconoscibili nelle culture più disparate e seguono modalità identiche a quelle delle menadi: danza, musica, rituali accessorii. In particolare, la presenza della folla che si accalca intorno al fedele, i movimenti violenti e circolari, gli scuotimenti sussultori del capo, la musica ossessiva dei tamburi, inducono chi è preda dell’ estasi a manifestare con grida e gemiti che un dio terribile lo possiede e che sta per giungere ad una nuova, differente, dimensione di libertà.