Le implicazioni morali del darwinismo

Nel 1859 Charles Robert Darwin pubblicò, dopo anni di incertezze e ripensamenti, On the Origin of Species by Natural Selection. Le circostanze che permisero la pubblicazione di questo libro furono abbastanza particolari: da circa vent’anni Darwin aveva scritto e pensato di pubblicare le scoperte fatte nel suo lungo viaggio sulla HMS Beagle, ma le ripercussioni che le sue teorie avrebbero potuto avere sulla concezione della dignità umana, nonché la prevedibile critica annessa, l’avevano portato a desistere. Fu solo grazie a un concorrente, il naturalista Alfred Russel Wallace –anch’egli sulle tracce di una spiegazione per le dinamiche evolutive – che Darwin si decise per la pubblicazione.

Il libro, che riscosse molto successo e ispirò un ampio dibattito specialmente tra i pensatori e i religiosi più ortodossi, aveva come scopo quello di dare una base scientifica, con evidenze ed esempi annessi, alle concezioni evoluzionistiche che sin da James Hutton nel 1750 circa si erano contrapposte al Creazionismo.

Nel lungo periodo precedente a Darwin vari naturalisti avevano già individuato, seppur in modi diversi e senza rigore scientifico, delle dinamiche evolutive, tuttavia nessuno era riuscito a svelarne i misteri; le varie concezioni risultavano ancora troppo ancorate al tradizionalismo religioso e alla speculazione metafisica.

La proposta di Darwin, invece, poteva vantare un’ottima teoria descrittiva delle leggi dell’evoluzione e aveva il pregio di essere facilmente comprensibile grazie ai tanti esempi riportati da Darwin stesso.

L’evoluzione era presentata come un meccanismo intrinseco alla natura, la quale operando sugli individui in modo casuale produceva nei singoli delle variazioni (modificazioni di certe abilità, organi o parti del corpo) che avrebbero poi permesso al portatore di avere maggiori probabilità di sopravvivenza e riproduzione. In altre parole, in riferimento a un ambiente, e a un contesto determinato, ogni specifica variazione – prodotta casualmente – avrebbe comportato una risorsa per assicurare all’individuo una vita più longeva, nonché una discendenza più performante, ereditando questa la variazione dai genitori.

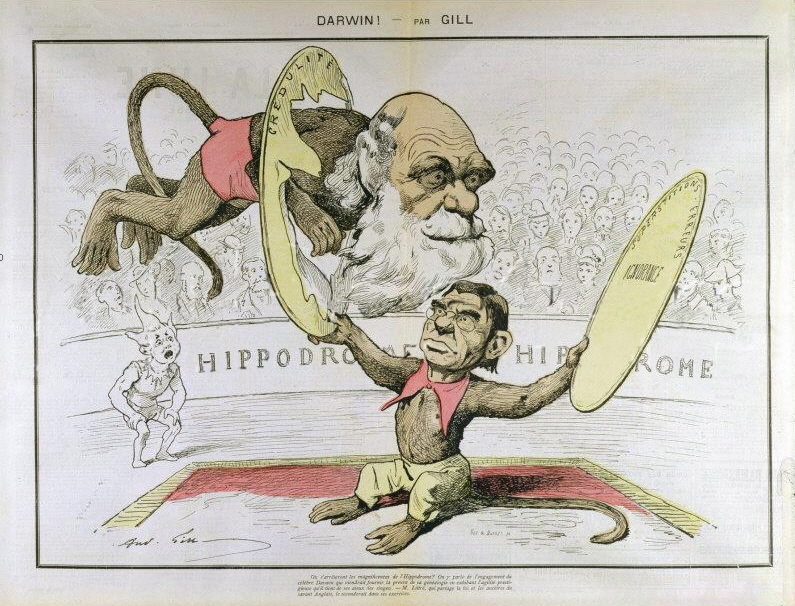

Ma la vera svolta nella teoria darwiniana fu l’aver immesso l’uomo in questo infinito ciclo evolutivo al pari delle altre specie animali; Darwin ammetteva senza troppe esitazioni una comune linea evolutiva per tutto il vivente e così l’uomo diventava il diretto discendente delle scimmie. Tanto basta per farci cogliere il perché del suo procrastinare la pubblicazione, in tempi in cui i naturalisti si rifacevano più spesso alle Sacre Scritture di quanto non ci si aspetterebbe.

Avendo ricondotto l’uomo nel ciclo vitale di tutto l’esistente, ben cosciente delle implicazioni sul piano morale della sua teoria, Darwin decise di dedicarsi allo studio, rifiutando di partecipare a dibattiti e convegni, al solo scopo di portare maggiori evidenze alla sua teoria.

Al suo posto un naturalista convertitosi al darwinismo, convinto della conciliabilità di questa teoria con la religione occidentale, si presentò ai dibattiti: Thomas Henry Huxley, detto «il mastino di Darwin».

Huxley a differenza dei suoi colleghi non aveva avuto una formazione accademica, si era istruito da autodidatta, aveva salpato i mari fino all’Australia sulla HMS Rattlesnake e dopo cinque anni di indagini naturalistiche e varie pubblicazioni era riuscito ad entrare a far parte, come Darwin, della Royal Society. Convinto della necessità e dell’urgenza di istruire anche chi non poteva permettersi un percorso di studi, aveva distribuito una serie di letture «for working men» allo scopo di introdurre e spiegare le teorie di Darwin. Le spiegazioni non si limitavano a fornire esempi delle somiglianze anatomiche tra umani e scimmie, ma cercavano soprattutto di rispondere al quesito morale che lo stesso Darwin aveva così a lungo cercato di eludere: se discendiamo dalle scimmie cosa resta della dignità umana? Come possiamo giustificare la nostra superiorità morale, la sacralità della vita umana se altro non è che una forma di vita animale come tutte le altre?

La risposta di Huxley fu duplice: da un lato, come Hume aveva già messo in evidenza, la teoria darwiniana parlava di fatti – cioè di evidenze, di come le cose stanno – e non del valore che esse hanno nell’economia morale; dall’altro lato, sorprendentemente, Huxley sembrò non cogliere del tutto il pensiero implicito nelle parole di Darwin e così propose un tentativo per salvare la dignità umana.

Nelle sue parole troviamo l’idea per cui anche se biologicamente l’uomo è a tutti gli effetti un animale, anche se anatomicamente è molto vicino alle scimmie, non per questo il suo status morale viene degradato: l’uomo è dotato del linguaggio e tanto basta per renderlo superiore ad ogni altro animale.

Questo ci porta a dover tratteggiare, seppur brevemente, una problematica ricorrente detta fallacia naturalistica, o legge di Hume; questa è un errore che si commette quando si pretende di dedurre a partire da proposizioni descrittive una conclusione prescrittiva; in breve, potremmo dire che è la fallacia che si verifica quando da un fatto preso di per sé, pretendiamo di voler concludere ciò che dovrebbe essere, cioè una legge morale. Nel caso del darwinismo, l’errore consiste nel voler ricavare da una legge circa l’evoluzione naturale una legge morale a proposito il valore dell’uomo o degli altri animali, o entrambi.

Questa problematica sorse in maniera evidente quando Herbert Spencer, intorno agli anni ’70 del Settecento, tentò – con molto successo, seppur per breve tempo – di applicare il darwinismo ai fenomeni umani. Al pari dell’organismo biologico anche la nostra condotta si modificherebbe naturalmente da forme più semplici a quelle più complesse, sotto la spinta dell’evoluzione naturale che promuoverebbe tutti quei comportamenti tesi a garantire una vita più longeva e agiata, cioè le condotte pacifiche e comunitarie. Da questo Spencer, in contrasto con Darwin, dedusse una polarizzazione: le condotte più sviluppate sarebbero quelle che favoriscono la vita serena, al contrario, quelle meno sviluppate sarebbero quelle meno pacifiche. Il problema della fallacia, rilevato da George Edward Moore sulla scia di Hume, fu che dalla descrizione di un fatto (ammesso o meno che sia vero) non si può mai e in nessun caso, derivare una teoria che cerchi di dare prescrizioni morali; dal fatto che l’uomo discende o meno dalle scimmie (descrizione/fatto) non ne deriva logicamente che l’uomo sia superiore o inferiore ad esse (prescrizione/giudizio morale). Nel caso di Spencer la problematica sorse dal derivare le società più evolute o meno evolute, dalla constatazione che una legge evolutiva sosteneva delle condotte a scapito di altre. L’errore è di natura logica: da «la condotta cooperativa è una condotta proficua» non deriva la conclusione «la cooperazione è una condotta più evoluta». In un caso stiamo parlando di fatti, cioè che la natura sembra incentivare tale condotta pacifica e cooperativa, nell’altro stiamo attribuendo un valore morale; peccato che il giudizio morale non sia presente nelle premesse e quindi non possa seguire nelle conclusioni.

Huxley non fu l’unico a sostenere l’eccezionalità umana, insieme a lui anche il botanico Asa Gray cercò di far aderire il resoconto darwiniano alla fede religiosa. Per Gray la teoria evolutiva descriverebbe sì come una parte del creato operi, ma gli scopi di questa creazione e il Creatore, sarebbero temi dei quali solo la religione potrebbe offrire una descrizione completa. Quindi, nonostante la comune discendenza evolutiva, l’uomo rimarrebbe speciale rispetto alle altre creature animali grazie alla sua capacità di pensare in modo astratto e riflessivo, di comunicare attraverso un linguaggio, tutte capacità che –a dispetto di Darwin – secondo Gray sarebbero di appannaggio esclusivamente umano.

Fino a qui Gray e Huxley ebbero lo stesso approccio; la novità introdotta dal botanico fu un’altra e cioè il porsi una semplice ma efficace domanda: come mai le persone si preoccupano così tanto circa il problema della dignità e della specialità umana? Intuì che il motivo per cui la teoria darwiniana era da molti rifiutata erano le sue implicazioni morali circa il modo in cui trattiamo gli altri animali.

Se prestiamo orecchio e ragione a Darwin ci rendiamo conto – senza con questo voler infierire leggi morali – che con gran parte degli animali non umani, specialmente con i mammiferi superiori, condividiamo un numero infinito di caratteristiche non solo anatomiche, ma anche- come Darwin stesso dirà in The Discent of Man and Selection in Relation to Sex e in The Expression of the Emotions in Man and Animals– cognitive ed emotive.

È allora difficile poter ancora sostenere un particolarismo umano che non sia dettato da speculazioni metafisiche o religiose; viene il dubbio che se sono tanto simili a noi, allora è possibile (ma non necessario) che debbano rientrare nel discorso politico e morale quanto l’uomo. È in questo senso che l’uomo viene da Gray inquadrato come un animale avaro, che preferisce distaccarsi dal resto degli animali piuttosto che concedergli pari dignità.

Per capire il motivo di tanto attaccamento e di tanta grettezza circa la dignità morale bisogna ricordare in che modo l’uomo si è declinato storicamente, fare cioè una breve genealogia del valore che l’umanità stessa si è attribuita nel corso dei secoli.

Nella Grecia antica e ancora nel periodo ellenistico il valore della vita umana dipendeva dalla virtù, la vita non era sacra di per sé, era invece meritevole di essere vissuta in quanto rispecchiava una certa etica, un certo vivere virtuoso; solo con il cristianesimo la vita arriva ad essere un bene di per sé, al di là delle circostanze. Con l’avvento della religione cristiana l’uomo «fatto ad immagine e somiglianza di Dio» è l’unico essere di cui Dio si preoccupi, l’unico degno di amore, per cui l’intero creato è stato fatto. Non era così per i Greci né per la Roma democratica e imperiale del primo periodo per i quali gli dèi non mostravano amore per l’uomo, semmai erano indifferenti o al più divertiti delle vicende umane. Era l’uomo che amava Dio, secondo Aristotele, non il contrario; mentre con il Cristianesimo questa concezione si ribalta: ora anche l’uomo è amato da Dio, ed è il solo a potersi dire amato. Non solo, egli riceve dal Creatore anche una serie di prescrizioni-gli viene detto di vivere dando nomi e dominando le altre creature- interagisce con Dio tramite i santi – sempre di fattezze umane – e con il Decalogo viene reso esplicito l’antropocentrismo umano: non c’è un solo comandamento dove il soggetto non sia l’uomo.

Così a partire dalla Grecia antica, passando per il Cristianesimo fino alla modernità, la specialità umana è sempre stata rintracciata nella razionalità e/o nel possesso di un’anima divina e immortale.

Anche ai giorni nostri l’idea di una superiorità umana è ben radicata nonostante le recenti scoperte, e sostenuta sempre più precariamente, da fallacie naturalistiche come quelle descritte poco sopra.

Ma se accettassimo il darwinismo dovremmo abbandonare l’idea di una superiore dignità umana?

Come ho cercato di riassumere, una teoria scientifica si occupa di come stanno le cose, e queste non hanno niente a che fare con il nostro giudizio di valore su di esse, su come decidiamo di valutare i fatti che ci si parano davanti; quindi la risposta è no. Il fatto non comporta mai, di per sé, nessuna conclusione morale, nemmeno quella di una eguale dignità tra umani e animali. Anche se discendiamo dalle scimmie non per questo la nostra vita perde dignità. Ma al pari di questo ragionamento, nemmeno rifiutando il darwinismo legittimeremmo la nostra specialità.

I problema tra scienza e morale, o tra scienza e fede, si pone quando una teoria scientifica mina le nostre credenze; sono le credenze allora a necessitare di conferme o smentite, e sono sempre le credenze le cose su cui ci basiamo per formulare prescrizioni morali. Servono buone ragioni per sostenere o smentire una credenza, vera o falsa che sia, perché queste difficilmente si basano sui fatti, più spesso si rifanno a ciò che crediamo dovrebbe essere, come vorremmo che stessero le cose.

Per fare un esempio: l’uomo secondo il cristianesimo ha una dignità superiore agli altri animali perché è creato a immagine di Dio ed è da questo amato, ma soprattutto è razionale; ergo, la sua dignità scaturisce da una credenza, non da un’evidenza anche se, si potrebbe ben dire, le Sacre Scritture e il comportamento degli altri animali ci danno buone ragioni per credere di essere superiori. Si tratta pur sempre di “buone ragioni” che rendono una credenza accettabile, ma che non hanno a che fare con i fatti di per sé, ossia con i dati dell’evidenza strettamente intesa. Le credenze e ciò su cui si basano potrebbero essere vere, ma ciò sarebbe irrilevante rispetto i fatti, perché, ancora una volta, da nessun fatto può esser dedotta nessuna prescrizione morale.

A scapito delle intenzioni di Darwin, del suo tentativo di eludere le implicazioni morali il più a lungo possibile, e di non confondere il piano descrittivo e quello prescrittivo, la teoria evoluzionistica darwiniana è stata estrapolata spesso e a più riprese dal suo contesto divenendo oggetto di fallacie naturalistiche, con buona pace di Moore e Hume.

Ancora oggi, e sempre più sovente, si sente citare il “darwinismo sociale” come un’implicazione della teoria evoluzionistica che legittimerebbe colui che si trova nella posizione di vantaggio a servirsi, o far soccombere, il suo prossimo al fine di rispettare una qualche legge naturale, legge che vorrebbe richiamare la famosa “lotta per l’esistenza” di Darwin, ma con la quale si noterà facilmente abbia poco o niente a che vedere.

In On the Origin of Species by Natural Selection, Darwin si astiene dal commettere fallacie naturalistiche; parla spesso di analogie e differenze tra le varie specie animali ma sottolinea sempre che si tratta di differenze quantitative e non qualitative, ossia di vario grado e non di genere. Come a dire che le nostre stesse capacità, emozioni, passioni, istinti e sensazioni sono comuni a tutto lo spettro animale, ma in che misura queste siano di ognuno varia da specie a specie e da individuo a individuo. Darwin non si presta a fornire regole etiche circa il trattamento da riservare agli altri animali, si limita a riconoscere i fatti, i dati che girando il mondo ha scoperto, meravigliandosi lui stesso, partito con un retaggio creazionista, di come la natura sia un continuum che lega ogni forma di vita presente al mondo.

Molto più spesso il “darwinismo sociale” di Spencer è invece uno strumento quanto mai azzardato e mal funzionante per legittimare la violenza, l’economia capitalistica, la concorrenza sfrenata e il dominio dei potenti suo più deboli.

Anche se una teoria scientifica ci dicesse che la vita è contesa di tutti contro tutti, che una certa legge naturale aiuta i forti a scapito dei deboli, ciò non ci dovrebbe far dimenticare che siamo agenti liberi e possiamo quindi scegliere come comportarci; perché se Hume e Moore ci hanno insegnato qualcosa, questo qualcosa è proprio il fatto di essere liberi di fronte alle descrizioni dei fatti.