Il lirismo notturno di Penny Dreadful

È troppo facile essere mostri, proviamo a essere umani.

Piena epoca vittoriana, 1891, Londra. Una città densa di contrasti, con due volti opposti e complementari: il luminoso sfarzo, vanto dei benpensanti, e l’oscurità sotterranea, fatta di povertà, malattia, superstizione ed emarginazione.

Penny Dreadful (in onda dal 2014 al 2016 su Showtime) privilegia il buio, ma fa un ulteriore passo, perché lo declina in chiave orrorifica, popolando il suo microcosmo – ispirato a La Lega degli Straordinari Gentlemen raccontata da Alan Moore – di figure che prendono vita direttamente dalle pagine della letteratura gotica e romantica, cavalcandone i leitmotiv senza mai scadere nella banalità. Questo perché i personaggi non sono stereotipati – come voleva invece la tradizione dei penny dreadful, gli opuscoletti macabri e sensazionalisti dell’epoca venduti a un penny, da cui la serie prende il nome – bensì multidimensionali, profondi e sfaccettati. Autentici, nonostante il repertorio codificato da cui sono tratti e, soprattutto, sorprendentemente umani.

E così, guardando il dottor Frankenstein e la sua Creatura, la mistica Vanessa Ives e il licantropo Ethan Chandler, la mostruosità diventa subito familiare: una sorta di agnizione, un riconoscimento di tratti condivisi che lo spettatore avverte sin dalla loro prima entrata in scena.

L’alterità dei protagonisti, infatti, che muove esplicitamente nel soprannaturale, si rivela presto una plastica rappresentazione della più terrena – e quindi umana – delle condizioni: la solitudine, condanna ma anche formidabile collante per queste anime perse, che proprio in virtù del loro diverso essere si stringono l’una all’altra, trovando, nel difforme incompreso che li accomuna, una consolatoria normalità. Ma anche una vocazione alla notte, quale contingenza fisica ed esistenziale, per salvare e salvarsi, in quello che si configura come un epico scontro tra bene e male, secondo la classica dicotomia manichea che, tuttavia, è scevra di ogni ovvietà.

Se è chiaro che, inevitabilmente, tra vampiri, lupi mannari e streghe, si capirà chi sono i mostri umani e chi gli umani mostruosi, l’ideatore John Logan invita a sospendere il giudizio, all’insegna del principio, emblematicamente incarnato da Dorian Gray, per cui l’apparenza è sempre e solo un abbaglio.

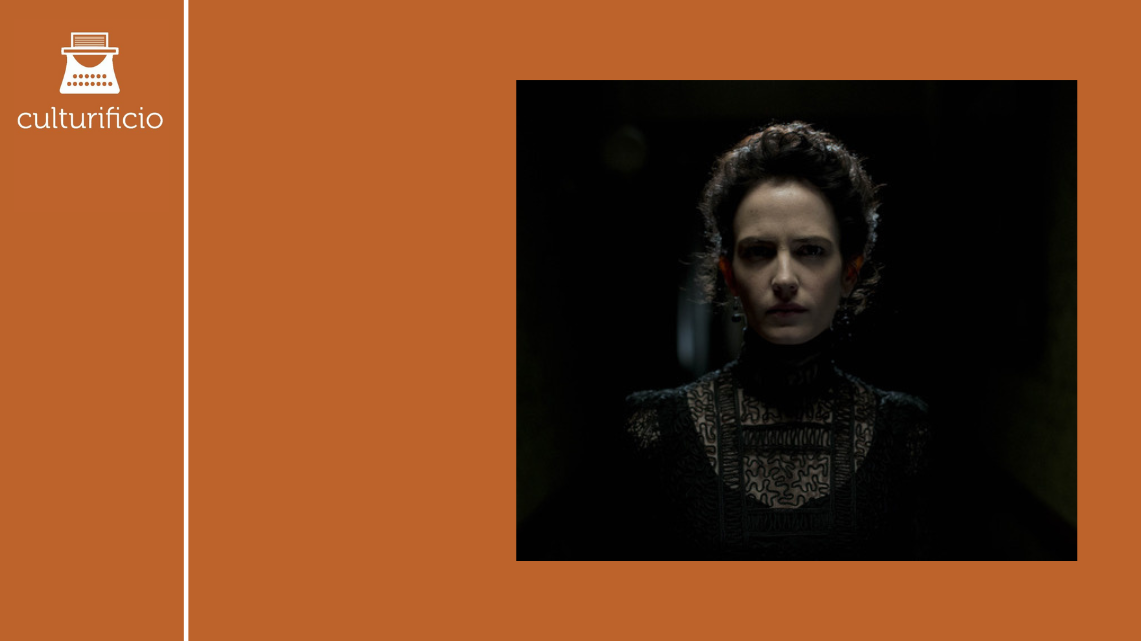

Ci vuole, va detto, uno stomaco preparato a immagini forti, crude, che tuttavia sono stemperate da un’indiscutibile presenza di primo piano, dopo quella di Eva Green (strepitosa nel ruolo portante di Vanessa): la poesia. Tutta la serie, infatti, è un sottile tributo alla poesia inglese del Romanticismo, da Blake a Wordsworth, affidato sapientemente ai personaggi che ne raccolgono l’eredità con fine delicatezza. La Creatura, interpretata con maestria da Rory Kinnear – che non a caso sceglie di chiamarsi John Clare, poeta romantico per antonomasia –, esprime il senso di struggimento per l’alienazione di cui è vittima rifugiandosi nei versi degli artisti inquieti, capaci di evocare universi sospesi, fulgidi, migliori. E sarà lui, puro antieroe tragico, a chiosare l’ultimo episodio attraverso l’Ode all’immortalità di William Wordsworth, in una sublimazione lirica della fine:

Mi giro ovunque posso, di giorno o di notte, le cose che ho visto ora non posso più vederle. […] Ma c’è un albero, di molti, uno, un singolo campo che osserva dall’alto, entrambi parlano di qualcosa che è passato: la viola del pensiero ai miei piedi ripete lo stesso racconto: dov’è scappato il barlume visionario? Dove sono ora, la gloria e il sogno?

La poesia, d’altra parte, esplora gli abissi, necessita di interpretazione e spesso non viene capita: è la cornice ideale per accompagnare lo spettatore nelle tenebre dei protagonisti che, orfani della comprensione del mondo esterno, lottano con le forze dell’aldilà, nel tentativo di dissipare l’inequivocabile nebbia mefitica che avvolge Londra.

Su tutti campeggia Vanessa Ives, di cui Eva Green restituisce una magnetica trasposizione di una donna prigioniera dei (suoi) demoni, incendiaria eppure fragilissima, commovente nel tentativo di conquistare l’agognata pace. Il suo potere di attrazione è tale da contenere qualsivoglia spinta centrifuga, rimettendo, come una direttrice d’orchestra, sempre in armonia le note della serie. Angelica e demoniaca allo stesso tempo, intorno a lei, stella polare delle tre stagioni, si riunisce quella che diventa una famiglia, disfunzionale forse, ma amorevole – che è quanto serve. Ethan Chandler (Josh Hartnett), l’uomo-lupo che non perdona la sua maledizione, Victor Frankenstein (Harry Treadaway), lo scienziato preda dei suoi stessi disegni visionari, che sfidano pericolosamente il confine tra vita e morte, e Sir Malcolm Murray (Timothy Dalton), padre adottivo per Vanessa e, in fondo, anche per gli altri. Ciascuno di loro cerca di controllare – o addirittura negare – una parte di sé, per constatarne in seguito l’impossibilità: il dualismo in Penny Dreadful si estrinseca nel conflitto, ma si risolve nell’accettazione, perché è solo nel momento in cui i (presunti) mostri cessano di tormentarsi per abbracciare l’interezza della propria identità che, finalmente, si liberano. Dal passato, dal senso di colpa, che della mostruosità è origine primordiale, in un cammino partecipato eppure, nonostante gli affetti, inesorabilmente solitario.

Il processo di redenzione non assicura un lieto fine canonico – e il «dunque, camminiamo soli…» nell’epilogo della seconda stagione lo aveva lasciato intendere – volto a compiacere. D’altra parte, però, determina un’introspezione, ancora una volta, per nulla scontata nel contesto di un prodotto televisivo che, da premesse, sembrava voler mettere l’accento sui temi spaventosi (che comunque non mancano e sono costruiti a dovere, garantendo una dose di intrattenimento efficace e godibile che strizza l’occhio al Grand Guignol, omaggiato apertamente in una delle migliori sequenze della serie).

Complice, oltre alle singole capacità attoriali, la raffinata fotografia, cui va una menzione speciale: scelte cromatiche vellutate, intonate alla cupezza sovrana, e inquadrature mai casuali, che favoriscono la simmetria degli stati d’animo tra personaggi e spettatori, si incontrano nelle atmosfere della Londra vittoriana, animate dalla computer grafica e da scenografie talmente coerenti da offuscare le puntate ambientate nel Far West, che non convincono allo stesso modo. L’habitat naturale di Penny Dreadful è infatti la città, decadente, ambigua e tentacolare, come le entità che la popolano, ma non sono secondari gli episodi che, puntando sul fascino della brughiera e dei boschi inglesi, fanno rivivere il mito delle streghe, dal sapore squisitamente letterario.

L’ambientazione, degna di un quadro, prende il fiato dalla colonna sonora di Abel Korzeniowski, vincitore del premio BAFTA: i violini e il pianoforte si legano alle immagini con potenza evocativa e riescono, con successo, nel duplice intento di ricreare il clima gotico senza increspatura alcuna e intercettare le frequenze emotive dello spettatore, respingendo ogni stucchevolezza per privilegiare, invece, una soffusa e delicata malinconia. Ed è proprio la malinconia a prendere il sopravvento, dopo la visione di una serie che sa – ed è un grande merito oggi – fermarsi e chiudere al momento giusto, riprendendo i fili del racconto senza piegarsi al diktat del consumo compulsivo.

Penny Dreadful, piuttosto, si consuma perché trascrive, velandole, le paure e le ansie da cui nessuno è immune; rende fruibile, attraverso la mostruosità, l’ambivalenza connaturata all’essere umano. Lo fa senza pedanterie, rielaborando miti (come quello di Prometeo, traslato nella ribellione femminista di Lily Frankenstein), focalizzandosi sull’opacità. E infine rincuora, rivelando che, dietro al mostro, abita sempre la fragilità.

Intensa, conflittuale, lirica: da recuperare per chi si sente fuori posto, per i romantici, ma soprattutto per chi, al frastuono del giorno, preferisce la poesia della notte.

di Barbara Balestrieri