Narrativa + Filosofia = Vita?

“Solo. Il falso inedito di Descartes” et al.

La citazione che faccio seguire è della filosofa spagnola María Zambrano:

Non tutti gli esseri umani hanno una biografia. Un uomo di azione, un guerriero, un politico, la possiedono al massimo livello; le loro vite sono i loro fatti. La biografia di un poeta o di un romanziere ha sempre gettato le sue ombre più equivoche sulla sua opera. Non è difficile da comprendere; la poesia e la letteratura sono mezzi o modi in cui la vita di certi esseri si chiarifica e diviene al contempo oggettiva, trasparente. È possibile scorgervi l’oscurità e la paura, a volte la disperazione, che hanno portato, chi le ha patite, a incontrare la libertà per mezzo della parola. Ma, fra tutti gli esseri che creano, nessuno ha meno vita del filosofo. La biografia del filosofo si trova integra nel suo pensiero. Non sembra lasciar impronta, né fantasma alcuno.

Da queste parole, peraltro molto intense, sembra che il filosofo non viva affatto. Quandanche emergesse un vestigio di vita, esso sarebbe perduto, diluito interamente nel pensare. L’esistenza si smarrisce di fronte al filosofo stesso. Ma è davvero così che stanno le cose? Il filosofo non ha/possiede vissuto? In realtà, la citazione ha una portata enorme, più di quanto si creda a una prima lettura. Rileggetela e capirete dove va a dipanarsi la questione. È lecito attendersi che essa conduca a una più profonda riflessione sulla natura del pensiero stesso. Ci si chiede: la vita e il pensiero sono legati in qualche modo tra loro? Cos’è il pensiero se non un legame tra il soggetto e un mondo che si apre? E tale legame cognitivo non significa realmente vivere? Eccolo il “vaso di Pandora”, già lo vedo scoperchiarsi: materialisti, riduzionisti, comportamentisti, neuroscienziati, computazionisti, la mente è un software, la mente è biologia, il pensiero è un’illusione. E tuttavia, se aprissimo il dedalo dei dibattiti che riguardano la natura dei processi cognitivi, non usciremmo ugualmente dall’impasse posta con l’eleganza della Zambrano.

Vite Riflesse è una nuova collana di libri edita per i tipi di Mimesis e propone una strada originale per risolvere il problema sollevato. Alle spalle del progetto editoriale c’è un gruppo di giovani studiosi di filosofia dell’Università di Firenze – tra i quali mi annovero con piacere – che sono guidati dalla professoressa Roberta Lanfredini. La ricerca che sta dietro ogni libro della collana nasce dalla convinzione, opposta alla citazione di apertura, che invece esistano delle esperienze di vita vissuta alla base del pensiero dei grandi filosofi e che esse, per il suo intimo fondersi con la teoria, possano essere in qualche modo rintracciate. L’intento è quello di mettere in luce un particolare intreccio vita-pensiero (e nel farlo, ovviamente, si risponde anche alla domanda sulla natura degli stati mentali negando che siano autonomi dal vivere). Ogni libro della collana tratta la figura di un filosofo diverso ma il leitmotiv di tutti è l’esperienza viva del pensatore e non una biografia del tipo nasce-cresce-muore.

Questa ricerca è senz’altro ambiziosa per la novità che introduce. Nel perseguire l’intento, infatti, la collana usa uno strumento d’eccezione per la filosofia: non il saggio, bensì la narrativa. Narrativa come strumento, non solo per mostrare e restituire al lettore l’intreccio vita-pensiero dei filosofi, cioè per una vulgata più efficace, ma propriamente come mezzo di ricerca, vale a dire al fine di far affiorare il vissuto. La potenza del racconto può far emergere in tutta la sua forza l’esperienza sottesa del filosofo, più di quanto farebbe la ricostruzione saggistica. Si sta parlando di legare insieme letteratura e filosofia, guardando a entrambe come una sorta di “Giano bifronte”. Creare il romanzo ibrido, scrivere il romanzo filosofico.

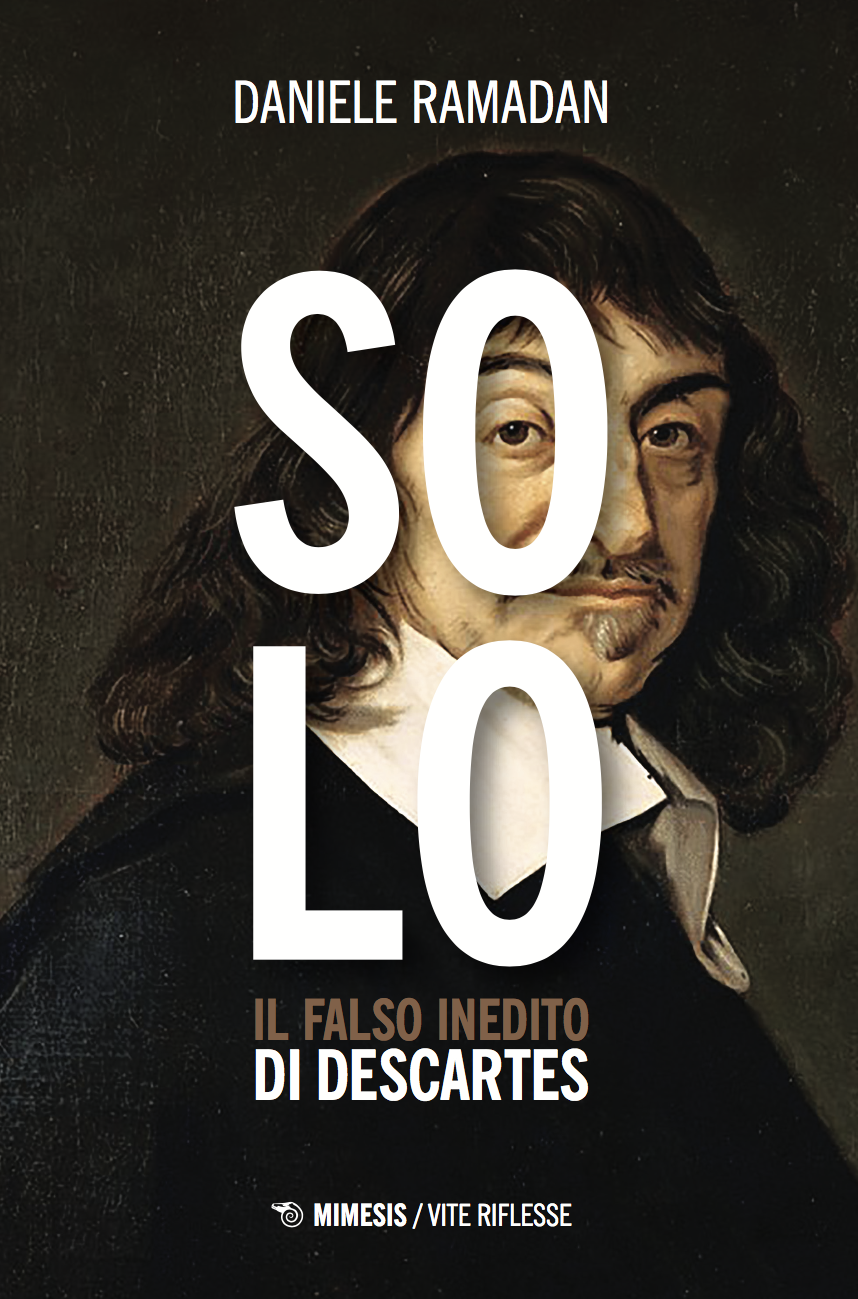

Ma è stato davvero possibile questo connubio? Cerco di rispondere portando come esempio il terzo e nuovo romanzo della collana, di cui sono l’autore. Si tratta di Solo. Il falso inedito di Descartes nel quale il mio filosofo di riferimento è Cartesio, padre dell’io moderno. Innamorato di una bambina guercia, orfano di madre, gravemente malato, trascorrerà molti anni su un letto di collegio dai gesuiti, nell’unico tentativo di discernere tra le dimensioni del sonno e della veglia, le quali diventano la suggestiva metafora di ciò che è vero e ciò che è verosimile, infingimento. Gli oggetti che si trovano nella sua stanza sono reali? Le conoscenze che ha appreso fino a quel momento possono dirsi veritiere? (Fine del primo capitolo). Eppure, i due piani non si districheranno mai per lui, portandolo a affermare a più riprese che mundus est nient’altro che fabula. La ricerca della verità lo condurrà sulla scia dei poeti antichi in quella che si rivelerà essere una discesa dantesca nell’inferno del suo tempo, nel cuore della Germania del 1600. Mi riferisco agli orrori della Guerra dei Trent’anni, agli inquietanti prototipi di automi nel giardino di Heidelberg, ai pensatori solitari e esoterici con cui si intratterrà. (Fine del secondo capitolo). Concluderà la sua vita in un esilio volontario in Olanda, per vari motivi, dove avrà una figlia di cui sempre si fingerà lo zio. Qui, costruirà un eremo attorno a sé, reale quanto concettuale. (Fine del terzo e ultimo capitolo). Sin dall’inizio dei miei studi mi sono accorto che il fil rouge per ogni passaggio della vita di Cartesio era la solitudine. E questa andava riversandosi interamente nel suo pensiero, portandolo a teorizzare quel solipsismo senza via d’uscita di cui la mente umana sembra affetta. L’evidenza irrefutabile del proprio esistere, di essere in quanto pensante, e l’impossibilità di estendere la medesima certezza all’esistenza di un’alterità. Il mondo, nella filosofia di Cartesio, arriva al parossismo riducendosi a una macchina perfetta, a una geometria che marca l’inizio della distopia, la quale contiene una sola cosa certa: la mente di chi la ha concepita. Gli altri sono automi, al più simulacri di res cogitans. Si vede finalmente come il metodo narrativo abbia funzionato per rendere la ricerca filosofica più profonda – e forse più godibile: la solitudine come esperienza della vita si è trovata in una equazione perfetta con la filosofia stessa. Vedi titolo, come volevasi ecc.

di Daniele Ramadan

Mi si affida il difficile compito di dire qualcosa su un libro di cui ha già parlato l’autore. L’impresa è quanto mai ardua visto che l’autore di un libro, quando parla della sua opera, è al contempo la fonte più autorevole e meno attendibile per la lettura della stessa.

Scherzi a parte, mi permetto di presentare rapidamente Daniele Ramadan:

Classe 1990, nasce a Pisa, si interessa da sempre di narrativa in tutte le sue forme: appena ventitreenne esordisce con Il dio del mare (Pagliai, 2013), seguito dal romanzo Il tessitore di sogni (Pagliai, 2015); entrambi i libri ottengono un discreto successo da parte della critica.

Attualmente studia filosofia e grazie al contatto con Roberta Lanfredini, docente di filosofia teoretica presso l’Università di Firenze, decide di partecipare al progetto editoriale che, in collaborazione con Mimesis, lo porta alla scrittura di Solo.

Le difficoltà che pone questo tipo di narrazione sono molteplici: innanzitutto esiste, alla base, una enorme mole di lavoro di ricerca bibliografica e documentaria che la forma romanzo camuffa, ma di cui va reso tributo all’autore, che lascia veramente poco spazio alla fantasia.

Dal punto di vista narrativo, la complessità di farsi, da autore, lo scopritore di una perduta autobiografia di Descartes la cui autenticità, però, resta in dubbio persino nella finzione letteraria, rende questa un’impresa non facile; ma l’autore riesce a tenerne i fili insieme discretamente e con coerenza.

Venendo alla forma del “romanzo filosofico”, che farà senz’altro discutere gli appassionati e gli addetti al settore sulla legittimità di stabilire nessi causali tra episodi o periodi della vita del filosofo e gli sviluppi del suo pensiero (a cui si può legittimamente rispondere che la finzione romanzesca consente anche questo), questa ha, almeno in potenza, diversi punti di forza: innanzitutto, la forma romanzo si presta più facilmente a rendere più facilmente accessibili contenuti molto complessi a un pubblico ampio: in soldoni, la curiosità per il titolo e l’esperienza della piacevole lettura possono avvicinare lettori lontani da interessi filosofici all’approfondimento del pensiero di Descartes e, magari, degli studi di filosofia in generale.

In secondo luogo, l’inserimento nel contesto di un progetto editoriale di più ampio respiro che prevede la stesura di opere omologhe (con la garanzia di qualità, per così dire, che deriva dal “patrocinato” di un’istituzione come l’Università di Firenze) possono dare vita a un dibattito creativo sul “romanzo filosofico”, le sue possibilità e i suoi limiti, eventualmente renderlo un modello (o un anti modello), attirare attenzione, sollecitare uno scambio di opinioni.

Infine, astratto da queste considerazioni che vanno oltre l’esperienza di lettura e la figura di Descartes, che sono invece i motivi fondamentali della scrittura di una finta autobiografia di Descartes, questo romanzo filosofico ha il merito, anche davanti al lettore più esperto di Descartes, di sottolineare l’impossibilità di scindere il pensatore dall’uomo, di ricordare che dietro allo sviluppo del metodo, dietro la creazione di un sistema filosofico, c’è l’uomo, che si tende a dimenticare e che l’autore ha il merito di rimettere al centro.

di Andrea Talarico